绍云法师字画作为当代佛教文化与艺术融合的代表性作品,以其深厚的禅意底蕴、古朴自然的笔墨风格,在佛教艺术界与收藏领域备受关注,绍云法师为当代禅宗高僧,早年参学于高旻寺、云居山等禅宗祖庭,深得禅法精髓,其修行之余以书画为载,将禅宗“不立文字,直指本心”的智慧融入笔墨,形成了独特的艺术风貌。

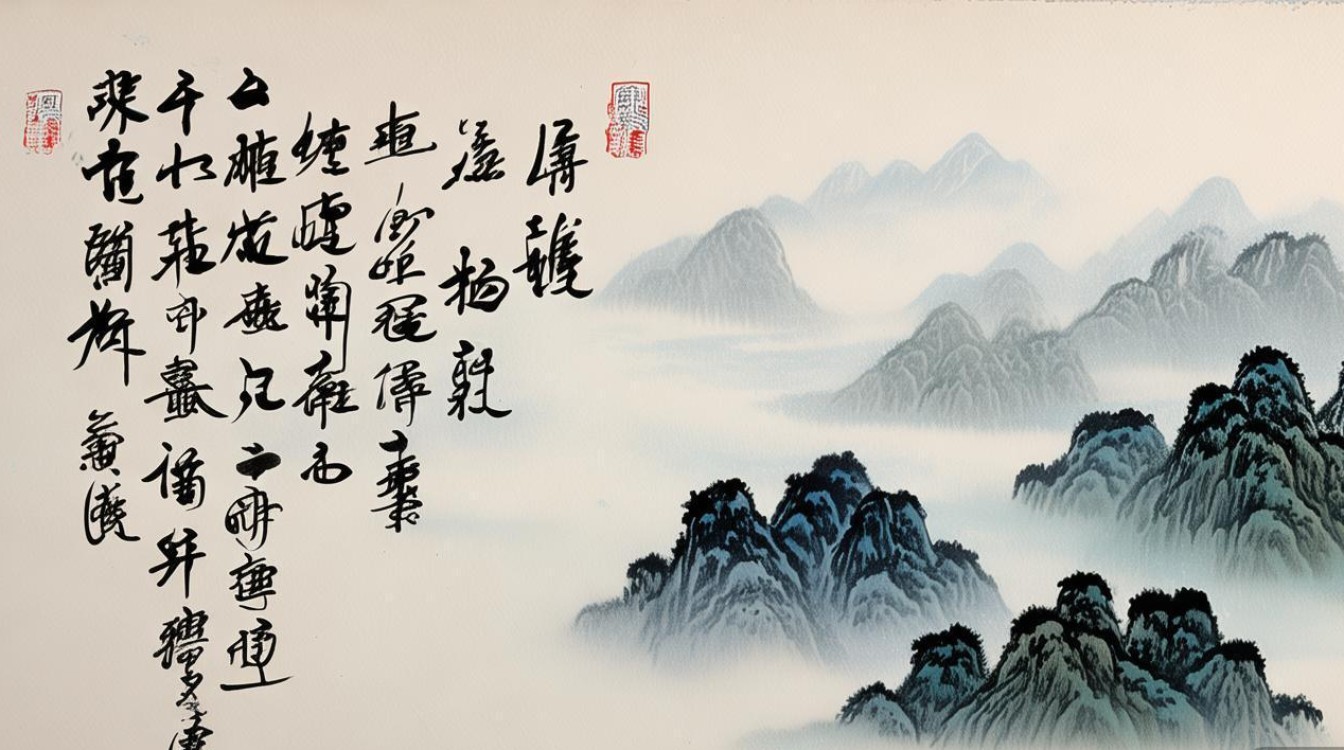

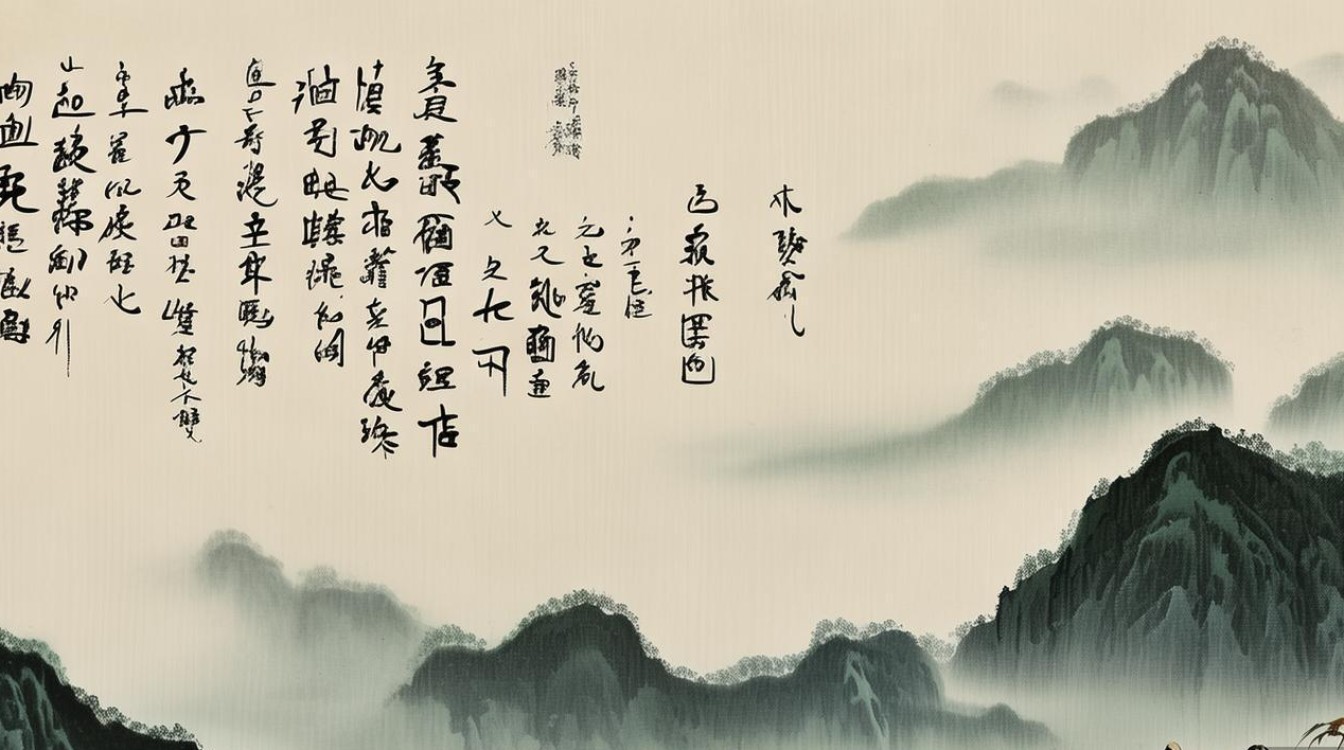

绍云法师字画以书法为主,偶作写意小品,内容多选佛经偈语、禅诗古德法语,如《心经》《六祖坛经》选段、“春有百花秋有月”等禅意诗句,其书法不尚华丽雕琢,笔法上承魏晋风骨,兼取明清写意精神,用笔刚柔相济,线条如锥画沙、屋漏痕,既有力度又不失灵动;结体自然天成,不拘泥于法度而暗合规矩,字形大小错落、疏密有致,于不经意间流露禅者超然物外的洒脱,墨色运用上,法师善用浓淡干湿变化,浓墨处如老僧入定,沉稳厚重;淡墨处似云卷云舒,空灵通透,整体营造出“静穆深远”的意境,观者仿佛能从笔墨中感受到禅者坐观云起、心无挂碍的修行心境。

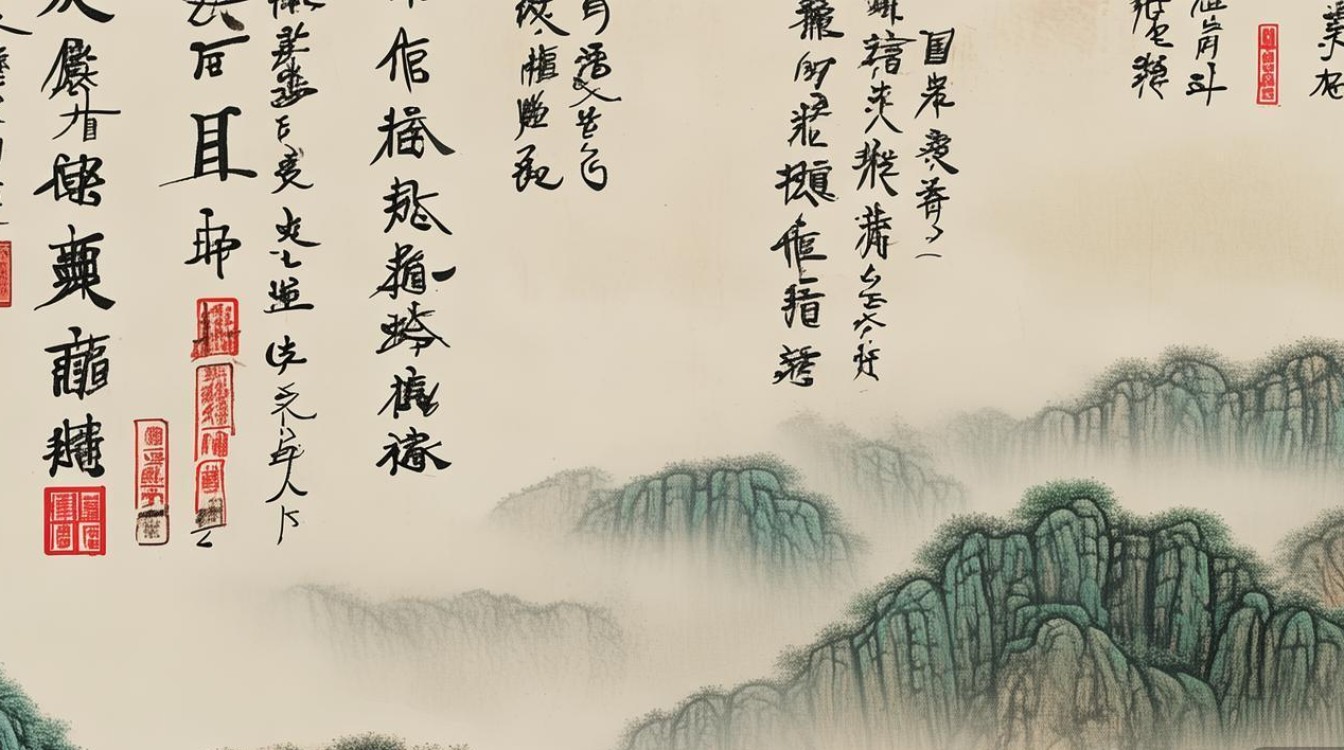

其绘画作品虽不多见,却以禅意小品见长,题材多为梅兰竹菊、山水泉石等传统文人画元素,但不同于文人画的雅致抒情,法师笔下的景物更注重“象外之意”,例如画竹,不重竹节的工整与竹叶的繁复,而是以简笔勾勒,竹竿挺拔而略带弧度,竹叶寥寥数笔却风骨凛然,暗喻“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”的禅者品格;绘山水则多取“一角半边”之景,留白广阔,远山如黛,近水含烟,寥寥数笔便勾勒出“空山不见人,但闻人语响”的空寂之境,引导观者从具象的“景”体悟抽象的“境”,契合禅宗“即相即非相”的思维方式。

从文化内涵看,绍云法师字画是禅宗“生活禅”理念的生动体现,法师认为“修行在日常,笔墨即心性”,其书画创作并非刻意为之,而是修行过程中“心手相应”的自然流露,每一笔都是对“明心见性”的践行,作品中蕴含的“平常心是道”“无住生心”等禅法智慧,不仅为佛教信众提供了精神滋养,也为当代艺术注入了超脱物欲、回归本真的文化力量,在艺术市场与文化传播层面,绍云法师字画因其“禅艺合一”的独特性,被国内外博物馆、文化机构及收藏家珍视,部分作品曾参与“佛教艺术展”“当代高僧书画展”等活动,成为连接传统禅文化与当代社会的桥梁。

以下为绍云法师字画艺术风格核心要素简表:

| 风格维度 | 特点描述 | 意境体现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 刚柔相济,线条如锥画沙、屋漏痕,力度与灵动兼具 | 禅者定慧等持,外柔内刚 |

| 结体 | 自然天成,大小错落,疏密有致,不拘法度而暗合规矩 | 随缘不变,不变随缘的禅机 |

| 墨色 | 浓淡干湿变化,浓墨沉稳如定,淡墨空灵如云 | 明暗交替,有无相生的禅理 |

| 章法 | 留白广阔,虚实相生,布局疏朗 | 空寂无相,包容万境的禅境 |

相关问答FAQs

Q1:绍云法师字画与其他高僧字画(如弘一法师、太虚大师)相比,有何独特之处?

A:弘一法师字画以“朴拙圆满,浑若天成”为特点,融入魏碑笔法,风格内敛含蓄;太虚大师书法则兼具文人的书卷气与僧人的庄严感,用笔秀润,绍云法师字画的独特性在于更强调“笔墨即修行”的即时性与自然性,其线条的“动”与意境的“静”形成强烈对比,且作品多源于日常参悟的即兴创作,少了刻意经营的痕迹,更贴近“不立文字”的禅宗本意,风格上更显“空灵洒脱,直指本心”。

Q2:普通人应如何欣赏绍云法师的禅意字画?

A:欣赏禅意字画需超越“形似”的表层审美,从“意境”与“心性”入手,可关注笔墨的“自然感”,如线条是否流畅无滞、墨色是否层次分明,体会“无心于画而画自工”的修行状态;品味留白的“空寂感”,理解“空”并非虚无,而是包容万物的禅境;结合作品内容(如佛经偈语、禅诗)体悟文字背后的智慧,尝试放下评判心,在静观中感受作品传递的宁静与超脱,从而实现“见画如面,见性明心”的欣赏境界。