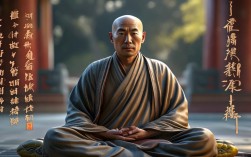

万德法师,当代佛教界德高望重的长老,以其深厚的佛学造诣、严谨的修行实践和慈悲济世的精神,在国内外信众中享有崇高声誉,法师俗姓张,名慧明,1925年出生于江苏南通一个书香世家,自幼受儒家文化熏陶,少年时期便展现出对哲学和生命本质的深刻思考,青年时代因目睹战乱中众生疾苦,萌生出世之心,1940年于镇江金山寺依止妙善法师剃度出家,法号“万德”,寓意“万德庄严,普度众生”。

出家后,万德法师先后依止多位高僧大德参学,1945年在南京栖霞寺受具足戒,后赴浙江天台山国清寺参学,师从近代高僧静权法师,深入研习《法华经》《楞严经》等大乘经典,奠定了坚实的佛学根基,1950年代,法师赴云门寺亲近虚云老和尚,亲承法脉,深得禅法精髓,虚云老和尚常教导“农禅并重,行解相应”,万德法师铭记于心,在日常劳作中体悟佛法真谛,将修行融入生活,形成了朴实无华、契理契机的弘法风格。

万德法师修行弘法重要节点

| 时间阶段 | 主要经历与贡献 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| 1940-1945年 | 于镇江金山寺出家,南京栖霞寺受具足戒,开始系统学习戒律与经典。 |

| 1946-1950年 | 赴天台山国清寺参学静权法师,专研《法华经》,完成《法华文句记》初稿。 |

| 1951-1970年 | 亲近虚云老和尚于云门寺,践行“农禅并重”,期间坚持早晚课诵,坐禅不辍。 |

| 1978-1990年 | 落实宗教政策后,参与常州天宁寺修复工作,任监院,推动寺院管理与僧伽教育。 |

| 1991-2010年 | 出任苏州西园寺方丈,创办“戒幢佛学研究所”,培养青年僧才,弘法足迹遍及海内外。 |

| 2010年至今 | 安居苏州寒山寺,专注于经典阐释与慈善事业,著书立说,普施法雨。 |

万德法师的弘法事业以“解行并重”为特色,既注重佛学义理的深入阐释,强调“教观双运”,又重视修行实践,倡导“人间佛教”,他认为,佛法不应脱离生活,应在日常行住坐卧中体悟真如,主张“以戒为根,以慧为导,以禅为心”,将大乘菩萨道的慈悲精神落实于利他行动中,1991年担任西园寺方丈期间,法师提出“学修一体化,学僧生活丛林化”的办学理念,戒幢佛学研究所至今已培养数百名僧伽人才,成为国内重要的佛教学术机构。

在经典阐释方面,万德法师善于以通俗易懂的语言开示深奥义理,其讲经说法风格平实亲切,常结合现代社会的烦恼与困惑,如职场压力、家庭关系、心灵焦虑等,从佛法中提炼智慧,引导信众“以智导行,以行践智”,他的著作如《佛法与现代生活》《禅净修持心要》《金刚经浅释》等,深入浅出,既有对经典的精准解读,又有对现实人生的关怀,深受读者欢迎,累计发行量超百万册。

万德法师还积极投身慈善事业,1995年发起成立“万德慈善基金会”,先后在贫困地区捐建希望学校20余所,资助贫困学生逾万名,并在灾害救援、医疗援助等方面发挥重要作用,他常说:“慈善不是简单的物质给予,而是以佛法慈悲心唤醒众生内心的光明。”法师的慈善实践,将佛教的无缘大慈、同体大悲转化为具体行动,展现了佛教的社会价值。

作为中外文化交流的使者,万德法师多次应邀赴美国、加拿大、新加坡、澳大利亚等地弘法,在国际舞台上讲述中国佛教故事,促进不同文明间的对话与理解,2008年,他荣获“世界佛教杰出贡献奖”,以表彰其在佛教传播与慈善事业中的卓越成就。

虽已年近百岁,万德法师仍坚持每日讲经、接待信众,笔耕不辍,他常告诫后学:“佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。”法师的一生,是“解行并重、悲智双运”的真实写照,他以生命践行佛法,以智慧启迪心灵,为当代佛教树立了修行与弘法的典范。

相关问答FAQs

Q1:万德法师的修行法门有何特色?为什么他强调“禅净双修”?

A1:万德法师的修行法门以“禅净双修”为核心特色,这一理念源于他对大乘佛法的深刻理解,法师认为,禅宗“直指人心,见性成佛”的顿悟法门与净土宗“持名待归,往生净土”的方便法门,如同鸟之双翼、车之两轮,相辅相成,禅修能帮助众生破除我执,明心见性;而净土法门则以信愿行为资粮,为根基较浅的众生提供往生西方的保障,法师常说:“禅是净之体,净是禅之用;禅不离心,净不离土。”他强调,在现代社会,众生根机各异,禅净双修既能上根者顿悟自性,也能下根者稳得解脱,是契理契机的修行路径。

Q2:万德法师如何将佛法与现代人的生活压力相结合?他有哪些具体的建议?

A2:万德法师认为,现代人的生活压力主要源于对“我”的执着和对无常的抗拒,他提出“佛法生活化,生活佛法化”的理念,建议从三个方面调整心态:一是“观照当下”,通过念佛或数息,将注意力从焦虑的过去和未来拉回此刻,减少内耗;二是“修习慈悲”,在人际交往中换位思考,以“利他心”化解对立,例如工作中多一分担当,家庭中多一分包容;三是“知足感恩”,法师常说“少欲知足,心自安泰”,引导信众从简单生活中获得满足,而非物质攀比,他还强调,佛法不是消极避世,而是积极入世——以智慧面对困境,以慈悲对待他人,在承担责任中实现心灵的成长。