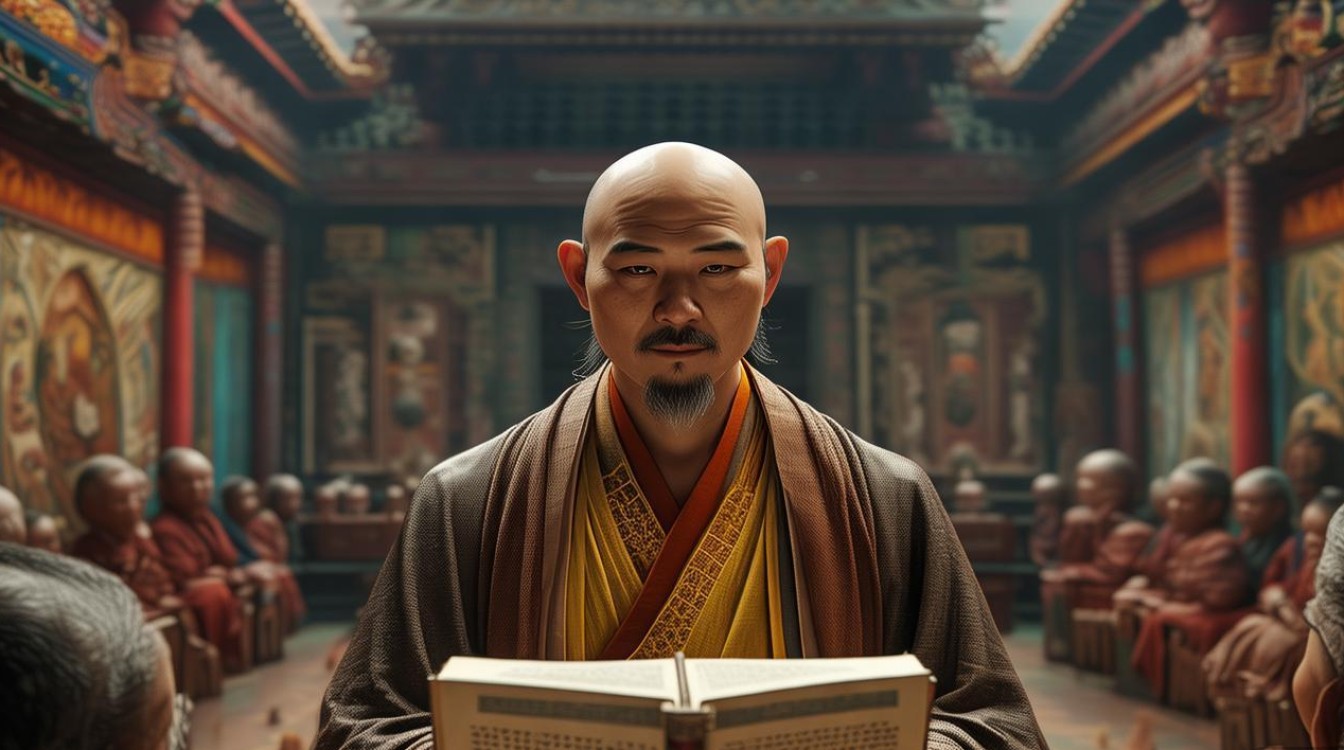

海涛法师在讲解《楞严经》时,常以通俗语言阐释深奥义理,让经典智慧贴近现代生活。《楞严经》作为佛教“开悟的楞严”,核心在于引导众生破除妄念、认识真心,其“七处征心”“八还辨见”等篇章,直指心性本质,海涛法师强调,修行并非远离生活,而是在日常中观照自心,正如他在开示中常说:“心若安好,世界便好。”

《楞严经》的核心思想可概括为“破妄显真”,即通过剖析妄心的虚幻,显露真心的常住,海涛法师用“如人寻声捕影”比喻众生对妄心的执着:我们总以为念头、感受是“我”,却不知这些如云如雾,刹那生灭,他以“镜子”为喻:真心如镜本具光明,妄念如镜上尘埃,修行者只需拂去尘埃,光明自然现前,而非向外求取,这种解读让抽象的“真如本性”变得可感可知,尤其对初学者而言,减少了经典的理解门槛。

在讲解“七处征心”时,海涛法师结合现代人的心理困境:当人们执着于“心在何处”时,已陷入“有所住”的误区,他用“手机电量”比喻真心:“手机本有电量(真心),只因后台程序(妄念)过多而耗尽,只需关闭多余程序,电量自然恢复。”他鼓励听众通过“观呼吸”“念佛”等方法,在日常生活中训练心念,减少攀缘,逐步体会“应无所住而生其心”的境界。

针对现代人普遍的焦虑与迷茫,海涛法师指出,《楞严经》的“反闻闻自性”是治心良方,他举例说:“如同在嘈杂环境中,若专注听自己的心跳,外界的喧嚣便会减弱。”修行者若能将注意力从外境收回,向内观照自心,便能在纷扰中保持安定,他特别强调“慈悲”与“智慧”并重:“没有智慧的慈悲是愚痴,没有慈悲的智慧是偏执,二者如鸟之双翼,缺一不可。”

为帮助理解,以下是《楞严经》核心思想与海涛法师解读重点的简要对比:

| 核心概念 | 经文要点 | 海涛法师解读重点 |

|---|---|---|

| 七处征心 | 破除对“心住何处”的执着 | 妄心无处可住,真心本自具足 |

| 八还辨见 | 以“还源”破除见闻觉知的执着 | 如手电筒照物,光非物,见非境 |

| 反闻闻自性 | 向内返闻,不向外求 | 如静听心跳,于专注中显真心 |

| 淫怒痴即菩提 | 烦恼与菩提不二 | 转烦恼为道用,困境中修安心 |

海涛法师的讲解始终紧扣“知行合一”,他常说:“听经闻法后,要在生活中用起来。”比如面对他人误解,用“八还辨见”观照“误解”的本质是妄念,不随情绪转;面对欲望诱惑,以“七处征心”提醒自己“欲望如云,真心如天”,不被外境动摇,这种将经典智慧融入日常的实践方法,让《楞严经》不再是束之高阁的古籍,而是指导生活的实用手册。

FAQs

问:普通人没有基础,如何开始学习《楞严经》?

答:海涛法师建议先从生活化的解读入手,可观看他的讲经视频(如《楞严经修学法要》),重点理解“破妄显真”的核心——不必纠结经文中的名相,先学会在日常生活中观照念头,比如当生气时,观照“这个愤怒是谁的?”,慢慢会发现情绪如流水,来去无踪,从而减少执着,每日抽出10分钟静坐,专注于呼吸,培养“反闻”的习惯,便是最好的入门。

问:海涛法师讲解《楞严经》与其他法师有何不同?

答:海涛法师的特色是“以生活解经,以慈悲接众”,他擅长用现代人熟悉的比喻(如手机、电灯、交通规则)解释深奥义理,避免学术化语言;同时强调“烦恼即菩提”,鼓励众生在家庭、工作中修行,认为“扫地时扫的是尘垢,更是妄心”“工作时尽责,就是修行”,他常说:“佛法不是用来研究的,是用来解脱的。”这种贴近众生的风格,让《楞严经》的智慧更易被大众接受与实践。