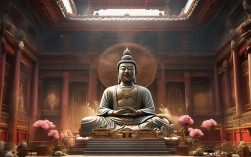

普贤菩萨是佛教中象征“行愿”的菩萨,与文殊菩萨的“智慧”相辅相成,共同构成菩萨道的两大核心——解行并进,在汉传佛教信仰中,“普贤菩萨迎”既指向对普贤菩萨的迎请仪式,也蕴含着众生通过修行“迎向”普贤菩萨所代表的愿行圆满境界,更体现普贤菩萨以大愿力“接引”众生趣向菩提的慈悲,这种“迎”的双向性,构成了普贤信仰中深刻的宗教内涵与实践路径。

从仪式层面看,“普贤菩萨迎”常见于寺院法会与朝圣活动中,尤其在峨眉山——普贤菩萨的道场,这一传统尤为鲜明,每年农历二月二十一日普贤菩萨诞辰、六月十九日观菩萨成道日等重要节点,峨眉山各大寺院(如报国寺、万年寺)都会举行盛大的“迎请普贤法会”,仪式以“洒净”开始,僧众诵《普贤菩萨行愿品》,以香花、灯涂、果食供养,象征以清净心迎请菩萨降临;随后信众列队绕塔、绕佛,手持莲灯、诵持菩萨名号,表达对“大行愿王”的恭敬,仪式中,“迎”不仅是形式上的礼敬,更暗喻众生以虔诚心“接引”菩萨的加持,从而开启自身的修行之路,这种仪式通过庄严的坛场、经典的唱诵与信众的参与,将抽象的“愿行”具象化为可感的宗教实践,让“迎”成为连接凡圣的桥梁。

从修行层面看,“普贤菩萨迎”的核心是“以行迎愿”——众生通过践行普贤菩萨的“十大愿王”,主动“迎向”菩萨所代表的境界。《华严经·普贤行愿品》中,普贤菩萨以“礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔业障、随喜功德、请转法轮、请佛住世、常随佛学、恒顺众生、普皆回向”十大愿,为行者指明实践路径。“礼敬诸佛”不仅是外在的叩拜,更是内心对一切众生佛性的尊重;“恒顺众生”要求放弃我执,在利他中圆满自性,当行者以十大愿为指南,将菩提心落实于日常的起心动念与待人接物,便是以“行”为舟,迎向普贤菩萨“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大愿境界,此时的“迎”,是修行者从“凡夫行”向“菩萨行”的主动趋近,是愿力与行力的相互成就。

从愿力层面看,“普贤菩萨迎”更体现菩萨对众生的“接引迎”——以深广愿力“迎”接众生脱离苦海,趋向解脱。《行愿品》偈言:“愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。”此处,普贤菩萨以愿力“迎”接众生往生净土,便是“愿力迎”的典型,这种“迎”并非单向的赐予,而是众生与菩萨愿力的感应:当众生至诚称念菩萨名号、践行愿行,菩萨便以“如大龙王,降雨令悉周遍”的慈悲,加持众生消除业障、增长善根,尤其在峨眉山朝圣中,信众徒步登山,三步一拜,不仅是对地理空间的攀登,更是以“苦行”感通菩萨愿力,体验“以心迎境”的宗教体验——当身心与菩萨道场的清净愿力相应,便仿佛感受到菩萨“迎”接的加持,从而坚定修行信心。

这种“迎”的多重维度,可通过以下表格概括:

| 维度 | 核心内涵 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 仪式之迎 | 以礼敬心感通菩萨,开启修行门径 | 寺院法会、朝圣绕塔、供养诵经,如峨眉山诞辰法会 |

| 修行之迎 | 以践行愿力主动趣向菩萨境界 | 修习十大愿王,将菩提心落实于礼敬、利他、回向等日常实践 |

| 愿力之迎 | 以菩萨悲力接引众生趋向解脱 | 消除业障、往生净土、增长善根,如《行愿品》中“尽除障碍,面见弥陀”的愿力 |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何在家“迎请”普贤菩萨?

A:在家迎请普贤菩萨,重在“心诚”与“行愿”,可设置简单佛堂,供奉普贤菩萨像(或画像),每日清晨以清水、鲜花(或仿真花)供养,至诚诵念《普贤菩萨行愿品》或“南无大行普贤菩萨”圣号,更重要的是践行“十大愿王”的精神:“礼敬诸佛”可转化为对他人(尤其是父母、师长)的恭敬;“恒顺众生”可尝试在日常生活中包容他人、随力助人,通过“心念恭敬”与“行为实践”的结合,便是最好的“迎请”。

Q2:普贤菩萨的“迎”与观音菩萨的“救”有何不同?

A:观音菩萨以“大悲”为特质,核心是“救苦救难”——众生在苦难中称念其名号,菩萨如“寻声救苦”般应现,侧重“对治烦恼、脱离当下苦厄”;普贤菩萨则以“大行”为特质,核心是“行愿圆满”——众生通过践行其愿行,主动“迎向”菩提道的究竟成就,侧重“长时修行、圆满福慧二资粮”,简言之,观音菩萨是“苦时的救度”,普贤菩萨是“道的指引”,二者“悲”与“行”相辅相成,共同构成菩萨道的完整内涵。