普贤菩萨作为佛教中“行愿”的象征,与文殊菩萨的“智慧”并称,共同辅佐释迦牟尼佛,构成“华严三圣”的核心,在中国佛教艺术史上,普贤菩萨的形象一直是画家们重要的创作主题,其独特的宗教内涵、文化象征与美学特质,为艺术家提供了广阔的表现空间,从敦煌壁画的古朴庄严到宋元文人的写意简淡,再到近现代的融合创新,画家们通过笔墨丹青,将普贤菩萨的“十大愿王”精神转化为可感可知的视觉符号,既承载着宗教信仰的虔诚,也折射出不同时代的审美风尚与文化心理。

历史脉络中的普贤菩萨画家创作

唐代:宗教艺术的鼎盛与普贤形象的定型

唐代是中国佛教绘画的黄金时代,随着佛教的本土化,普贤菩萨的形象逐渐从印度犍陀罗艺术的风格中脱离,形成具有中原审美特质的艺术范式,这一时期的普贤画家多为寺院画工或宫廷画家,作品以壁画为主,集中在敦煌、龙门等石窟遗址中。

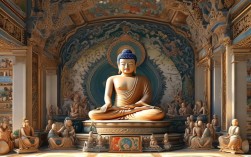

敦煌莫高窟的普贤变相是唐代普贤绘画的典型代表,如第323窟的《普贤菩萨赴会图》,画工以流畅的线条勾勒普贤菩萨端坐于六牙白象背上的庄严形象:菩萨头戴花冠,面容丰腴饱满,身着天衣飘带,衣纹采用“吴带当风”的莼菜条描,既有动态的韵律感,又不失沉稳的宗教气质,白象造型雄健,六牙象征“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),象身覆以华丽锦毯,足踏莲花,彰显菩萨的清净与威严,背景中,群山云缭、宝树参天,既呼应了普贤道场峨眉山的地理意象,也营造出“佛国净土”的神秘氛围,此时的画家虽多无姓名流传,但他们通过集体创作,将普贤菩萨的“行愿”精神具象化——白象的“负重前行”与菩萨的“悲悯俯视”,形成视觉上的张力,暗喻菩萨以大愿力度化众生的使命。

宋代:文人画的兴起与普贤形象的世俗化

宋代随着理学的兴起与士大夫文化的繁荣,佛教绘画逐渐从宗教崇拜转向文人审美,普贤菩萨的形象也随之“文人化”,这一时期的画家不再局限于壁画的宏大叙事,而是更注重笔墨的意趣与内在精神的表达,卷轴画成为主流。

李公麟是宋代文人画家中以佛教题材著称的代表,其《维摩诘像》虽以维摩诘为主角,但其笔下普贤菩萨同样体现了“白描”的极致追求,传为李公麟所作的《普贤菩萨像》(现藏台北故宫博物院),以淡墨勾勒轮廓,线条如“春蚕吐丝”般细腻绵长,不着色彩,仅通过墨色的浓淡变化表现衣纹的褶皱与肌肤的质感,菩萨坐姿端正,神态沉静,眼神低垂,流露出内省的智慧;白象的刻画则相对简略,以寥寥数笔勾勒出庞大的身躯,却充满力量感,这种“减笔”的处理方式,弱化了宗教的威严感,强化了普贤菩萨作为“修行者”的内在气质,符合宋代士大夫“格物致知”的理性精神。

宋代的禅宗绘画也对普贤形象产生影响,如梁楷的《泼墨仙人》虽以人物为主,但其“简笔”风格被后世画家借鉴到普贤创作中,通过狂放的笔墨表现菩萨的“不拘一格”,暗示“行愿”并非刻板的教条,而是灵活的智慧。

明代:工笔重彩的复兴与世俗生活的融入

明代随着商品经济的发展,市民阶层壮大,佛教绘画呈现出“雅俗共赏”的特点,工笔重彩的普贤形象重新受到青睐,画家们更注重细节的精致与色彩的绚丽,同时融入世俗生活的元素。

丁云鹏是明代佛道画家的代表,其《礼佛图·普贤菩萨》(现藏故宫博物院)堪称工笔普贤的经典之作,画面中,普贤菩萨端坐于白象背上,头戴五佛冠,身披璎珞天衣,面容端庄,眉目间带着慈悲的微笑;手持如意,象征“顺遂众生愿”;白象的象鼻卷起一朵莲花,足下祥云缭绕,背景中的山石、树木以青绿设色,金碧辉煌,营造出富丽堂皇的佛国氛围,丁云鹏的笔法细腻,尤其在璎珞、衣纹的刻画上,采用“勾勒填彩”法,线条刚劲有力,色彩艳而不俗,既保留了宗教的庄严,又满足了市民阶层对“吉祥富贵”的审美期待。

值得注意的是,明代的普贤绘画中开始出现“场景化”叙事,如将普贤与信众、山水、建筑相结合,不再是单纯的偶像崇拜,而是表现“菩萨与众生同在”的亲近感,这种转变反映了佛教在民间的普及,以及画家对“行愿”精神的世俗化诠释——普贤的“大行”不再是遥不可及的佛国理想,而是融入日常生活的慈悲实践。

近现代:传统与创新的融合

近现代随着中西文化的碰撞,普贤菩萨的绘画创作呈现出多元融合的趋势,画家们继承传统笔墨,如张大千曾临摹敦煌壁画,其《普贤菩萨像》(临摹敦煌第323窟)保留了唐代壁色的厚重与线条的流畅,同时融入西方光影技法,增强了菩萨形象的立体感;画家们尝试突破传统形式,如丰子恺的《护生画集》以漫画风格表现普贤菩萨“护生”的愿行,将白象、莲花等符号简化为富有童趣的线条,使普贤精神更贴近现代人的情感需求。

当代画家如范曾、何家英等,也在普贤创作中探索新路,范曾的《普贤菩萨像》以线描为主,笔法遒劲,菩萨面容清癯,眼神坚定,既有文人的书卷气,又具宗教的超越性;何家英则将工笔人物与西方写实结合,其《普贤菩萨》系列作品通过细腻的肌肤质感和丰富的色彩层次,表现菩萨的“慈悲”与“智慧”,赋予传统题材以当代生命力。

普贤菩萨绘画的艺术符号与文化内涵

画家们在创作普贤形象时,通过一系列固定的符号传递宗教与文化意义,这些符号既是视觉识别的标志,也是精神内涵的载体:

| 符号元素 | 象征意义 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|

| 六牙白象 | 象征“六度”,代表菩萨以大愿力“负重前行”,度化众生;白象的温顺象征慈悲,六牙象征智慧破除烦恼。 | 唐代壁画中白象造型雄健,毛发毕现;宋代白象简化为轮廓,突出力量感;明代白象身披锦毯,富丽堂皇。 |

| 莲花 | 象征“清净无染”,菩萨从“烦恼淤泥”中化生,度众生而不着相。 | 常作为白象足下的踏座,或菩萨手持的法器,唐代莲花饱满,宋代莲花清雅,明代莲花色彩绚丽。 |

| 如意/金刚杵 | 如意象征“顺遂众生愿”,金刚杵象征“破除邪见”,不同法器体现菩萨的不同愿力。 | 如意多为文玩造型,线条流畅;金刚杵则刚劲有力,多与密宗风格相关。 |

| 山水背景 | 呼应普贤道场峨眉山,象征“修行道场”,也暗喻“众生无边如大地,菩萨行愿如高山”。 | 唐代山水以“青绿山水”为主,气势恢宏;宋代山水以“水墨山水”为主,意境空灵;明代山水融入界画,细节精致。 |

画家与普贤精神的共鸣

画家们创作普贤菩萨形象时,不仅是技术的展现,更是对“行愿”精神的深度理解与践行,唐代画工在幽暗的洞窟中绘制壁画,虽无名无姓,却以虔诚之心传递“庄严国土”的愿力;宋代李公麟以白描表现普贤的“清净”,暗合士大夫“修身齐家”的内省追求;明代丁云鹏将普贤融入世俗场景,体现“佛法在世间”的入世关怀;近现代画家通过创新形式,让普贤的“慈悲”“智慧”跨越时空,与现代人对话。

这种精神共鸣,使普贤菩萨的绘画超越了宗教艺术的范畴,成为中国文化中“知行合一”的视觉象征——画家的每一笔,都是对“行愿”的诠释;观者的每一次凝视,都是对精神的唤醒。

相关问答FAQs

Q1:普贤菩萨绘画中最具代表性的符号是什么?为什么?

A:六牙白象是普贤菩萨绘画中最具代表性的符号,在佛教经典中,普贤菩萨的坐骑为六牙白象,六牙象征“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),代表菩萨以圆满的智慧度化众生;白象本身性情柔顺,力大能负重,象征菩萨的大悲心与愿力——既能包容众生的“烦恼”(如象能负重),又能以温和的方式引导众生向善(如象的温顺),在艺术表现中,白象不仅是菩萨的坐骑,更是“行愿”精神的具象化,通过白象的“动”与菩萨的“静”,形成视觉与精神的统一,成为识别普贤菩萨的核心标志。

Q2:现代画家在创作普贤菩萨形象时,有哪些创新?与传统创作有何不同?

A:现代画家在创作普贤菩萨形象时,主要在三个方面进行创新:一是媒介与形式,除传统卷轴画、壁画外,开始尝试数字绘画、装置艺术等新媒介,如通过动态影像表现普贤“行愿”的过程,增强观者的互动体验;二是风格融合,将传统笔墨与西方现代艺术结合,如抽象表现主义的笔触表现“烦恼”,超现实主义的构图表现“佛国净土”,赋予传统题材新的视觉语言;三是精神诠释,更强调普贤精神的当代性,如将“护生愿”与环保理念结合,创作《普贤与地球》系列作品,或将“行愿愿”与公益行动结合,通过绘画呼吁社会关注弱势群体,与传统创作相比,现代普贤绘画弱化了宗教的威严感,强化了人文关怀与时代精神,使菩萨形象更贴近现代人的情感需求与价值观念。