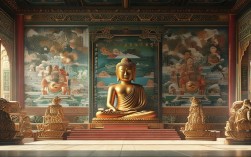

佛教法相,是佛教艺术中通过具象化的形制、姿态、服饰、符号等元素,对佛、菩萨、罗汉、护法等圣众形象的塑造,既是宗教教义的视觉载体,也是修行者观想的对象,更是不同时代、地域文化交融的艺术结晶,其核心在于“以相表法”,通过外在形象传递内在的佛理与慈悲智慧,形成一套兼具宗教性、艺术性与文化性的完整体系。

佛教法相的历史演变

佛教法相的形成与传播,始终伴随着佛教本身的发展与地域文化的融合,从印度起源到中国及东亚地区的本土化,法相风格经历了从古朴庄严到华丽繁复,再到世俗化与多样化的演变过程。

印度起源阶段(公元前5世纪-公元1世纪):早期佛教以“相好庄严”描述佛陀形象,但初期因“不重偶像”的传统,佛多以菩提树、法轮、足迹等象征符号代替,公元1世纪前后,随着大乘佛教兴起,犍陀罗(今巴基斯坦、阿富汗一带)与秣菟罗(今印度北方)地区分别形成造像风格:犍陀罗受希腊雕塑影响,佛面容椭圆、鼻高挺、卷发,身着通肩式袈裟,线条写实;秣菟罗造像则面容圆润,肩宽厚,袈裟偏袒右肩,风格浑朴厚重,二者共同奠定了佛像“三十二相八十种好”的基础,如“眉间白毫”“顶髻”“手足网缦”等特征,成为后世法相的核心规范。

中国本土化阶段(魏晋-明清):佛教传入中国后,法相风格逐渐融入本土审美,魏晋时期受玄学影响,造像多“秀骨清像”,面容清瘦,身形修长,衣纹飘逸(如云冈石窟早期造像);唐代国力鼎盛,法相转向丰满雍容,菩萨造像更是“宝相庄严”,璎珞蔽体,姿态婀娜(如龙门石窟奉先寺卢舍那大佛);宋代以后,世俗化倾向明显,造像更贴近生活,罗汉形象生动活泼,表情丰富(如紫金庵罗汉像);藏传佛教法相则受密宗影响,融入忿怒相、双身相等元素,风格繁复神秘,唐卡、金铜造像独具特色(如西藏扎什伦布寺佛像)。

佛教法相的主要类型与特征

佛教法相根据身份与教义功能,可分为佛、菩萨、罗汉、护法四大类,每类形象均有独特的形制与象征意义,形成严谨的“相好体系”。

(一)佛相

“佛”即“觉悟者”,是法相的核心,以释迦牟尼佛为代表,另有阿弥陀佛(西方极乐世界)、药师佛(东方净琉璃世界)、毗卢遮那佛(大日如来,法身佛)等,佛相的特征严格遵循“三十二相”(如足底千辐轮相、手足柔软相、眉间白毫相)与“八十种好”(如指甲红润相、耳垂垂肩相),服饰多为“通肩式”或“覆肩式”袈裟,姿态以“结跏趺坐”(全跏或半跏)为主,手印为说法印、禅定印、触地印、与愿印等,分别对应佛的“说法”“降魔”“觉悟”“慈悲”等功德。

| 法相类型 | 代表形象 | 典型特征 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 佛相 | 释迦牟尼佛 | 肉髻螺发,眉间白毫,通肩袈裟,结跏趺坐,说法印/禅定印 | 世间觉悟者,三觉圆满(自觉、觉他、觉行圆满) |

| 阿弥陀佛 | 面相圆满,手持莲花,结与愿印/定印 | 西方极乐世界接引者,无量光、无量寿 | |

| 药师佛 | 身着僧衣,手持药塔,结禅定印 | 东方净琉璃世界药师,除病消灾,满足众生愿 |

(二)菩萨相

菩萨是“上求佛道、下化众生”的修行者,以文殊菩萨(智慧)、普贤菩萨(行愿)、观音菩萨(慈悲)、弥勒菩萨(未来佛)为代表,菩萨相的特征是“璎珞庄严,宝冠华美”,头戴“五佛冠”(象征五智),上身多披“天衣”(轻薄华丽),下身着“裙裳”,姿态多样:或立或坐,手持莲花、宝剑、经卷、如意等法器(如文殊持剑表智慧断惑,观音持莲表清净慈悲),表情慈悲庄严,兼具神性与人性,体现“悲智双运”的修行境界。

(三)罗汉相

罗汉是“断尽烦恼,应受人天供养”的圣者,常以“十六罗汉”“十八罗汉”为题材,罗汉相的特征是“僧人形象”,身着袈裟,面容或老或少,表情生动:或沉思默想,或笑口常开,或持杖托钵,姿态自然贴近生活,体现“远离贪嗔痴,证得阿罗汉果”的解脱境界,宋代以后,罗汉造像更具世俗化特征,如紫金庵“半堂罗汉”中,有的瞠目怒视,有的合掌微笑,细节刻画生动,成为佛教艺术中富有感染力的形象。

(四)护法相

护法是护持佛教、降伏邪魔的护法神,包括四大天王(东方持国、南方增长、西方广目、北方多闻)、韦陀菩萨、金刚力士等,护法相的特征是“威猛忿怒”,多身披甲胄,手持剑、伞、琵琶、蛇等法器(四大天王各护一方,象征“风调雨顺”),表情狰狞,肌肉虬结,体现“以威猛护法,慈悲摄众生”的双重功能,既震慑邪见,又警示修行者需降伏内心烦恼。

佛教法相的象征体系

佛教法相不仅是艺术形象,更是“符号化的教义”,其服饰、手印、持物、姿态等均蕴含深刻的宗教象征意义,构成一套完整的“视觉语言”。

服饰象征:佛的袈裟象征“离染趋净”,菩萨的天衣璎珞象征“庄严佛土”,护法的甲胄象征“护持正法”,通肩袈裟表“法身平等”,覆肩袈裟表“报土庄严”,而菩萨裙裳上的“水田纹”(田格子纹)则象征“度化众生,如田养禾”。

手印象征:手印是佛菩萨“说法度众”的肢体语言,如“说法印”以拇指与食指相捻,余指上伸,象征“转法轮”;“禅定印”双手叠放于腿上,掌心向上,象征“入定观照”;“与愿印”右手自然下垂,掌心向外,象征“满足众生愿”;“无畏印”右手掌心向外,五指上伸,象征“消除众生恐惧”,不同佛菩萨的手印组合,对应其愿力与功德,如阿弥陀佛的“定印与与愿印”组合,体现“定慧等持,接引往生”。

持物象征:法器是佛菩萨“智慧与方便”的具象化,如观音菩萨的“净瓶”象征“甘露润众生”,“杨枝”象征“拂除烦恼”;文殊菩萨的“智慧剑”象征“断除无明”;药师佛的“药塔”象征“治众生身心病”;金刚力士的“金刚杵”象征“坚不可摧的菩提心”。

佛教法相的文化意义

佛教法相作为佛教艺术的核心,既是宗教信仰的载体,也是文化交流的见证,它将抽象的佛理转化为具象的形象,使修行者可通过“观相”而生“信心”,通过“忆念”而“悟道”;在不同地域的传播中,法相不断吸收本土文化元素,如中国佛教法相融入儒家“中和之美”、道家“自然之气”,藏传佛教法相吸收苯教神祇形象,形成多元一体的艺术风格,成为人类文明交流互鉴的重要例证。

相关问答FAQs

Q1:佛教法相中的“肉髻”有何象征意义?

A:肉髻(梵语uṣṇīṣa)是佛相的重要特征之一,位于头顶,呈高隆状,象征“无上智慧”与“超越三界”的佛果,据《大智度论》记载,佛陀因往昔修行时,曾以发供养燃灯佛,故感得“肉髻相”,其中隐藏“无尽宝藏”(代表佛法宝藏)与“顶骨”(舍利),体现佛的“福慧圆满”与“法身常住”,在造像中,肉髻多呈螺旋状,表面或有“宝珠”装饰,进一步凸显其神圣性。

Q2:为什么不同朝代的佛教法相风格差异很大?

A:佛教法相风格的演变,深受时代审美、社会文化、宗教思想的影响,魏晋时期社会动荡,玄学盛行,造像受“清谈”风气影响,多“秀骨清像”,体现“超然物外”的精神追求;唐代国力强盛,社会开放,造像转向“丰满雍容”,菩萨造像更贴近“贵族女性”形象,体现“盛世气象”;宋代市民文化兴起,佛教世俗化,罗汉造像更注重“生活化”,表情生动,拉近与信徒的距离;藏传佛教法相受密宗“即身成佛”思想影响,融入忿怒相、双身相等元素,风格繁复神秘,体现“快速成就”的修行理念,法相风格的变化,本质上是不同时代精神与文化需求的投射。