中日佛教同属东亚佛教文化圈,均以印度佛教为源头,但在历史演进、宗派传承、教义诠释、修行实践及社会影响等方面形成了显著差异,这些差异既源于两国文化土壤、社会结构的不同,也反映了佛教本土化过程中的独特路径。

历史渊源与传入路径的差异

中国佛教的传入始于东汉时期,历经魏晋南北朝的译经高峰、隋唐的宗派创立,至宋明完成三教融合,形成“儒释道”三教合流的文化格局,印度佛教通过丝绸之路传入后,与中国固有的儒家伦理、道家思想不断碰撞,逐步本土化,魏晋时期“格义佛教”用道家概念解释佛经,禅宗则融合庄子“自然”思想提出“顿悟”说,最终成为最具中国特色的宗派。

日本佛教的传入相对较晚,公元6世纪中叶(飞鸟时代)经由朝鲜半岛百济传入,最初作为国家护持信仰,圣德太子时期(推古朝)以佛教“镇护国家”为核心,颁布《十七条宪法》,推动佛教成为政治意识形态,奈良时代(8世纪)遣唐使频繁往来,直接引入中国隋唐佛教制度,如建立“国分寺”“僧尼令”,形成南都六宗(华严、法相、律宗等);镰仓时代(12-13世纪)在宋明禅宗、净土宗影响下,形成“镰仓新佛教”(净土真宗、日莲宗、禅宗临济曹洞等),标志着日本佛教从“贵族佛教”转向“民众佛教”。

宗派体系与教义诠释的分野

中国佛教宗派体系成熟于隋唐,形成天台、华严、禅、净、律、密、唯识、成实八大宗派,各宗派强调教理与实修并重,注重圆融无碍的思想整合,天台宗以“一念三千”为核心,统摄空假中三观;华严宗以“法界缘起”构建庞大哲学体系;禅宗主张“不立文字,直指人心”,追求“明心见性”,各宗派虽有差异,但均以“开悟见性”“解脱生死”为终极目标,形成“教理-修行-证果”的完整链条。

日本佛教宗派虽以中国宗派为蓝本,但在本土化过程中衍生出独特分支,教义更侧重“末法思想”与“他力救赎”,镰仓时代,面对社会动荡(战争、饥荒),民众对“现世救济”需求强烈,催生了强调“信”而非“行”的净土真宗(亲鸾创立),提出“恶人正机说”,认为阿弥陀佛愿力普救众生,无需繁琐修行,只需“深信愿力”即可往生;日莲宗则依《法华经》提出“唱题”(念诵“南无妙法莲华经”)即可成佛,带有强烈的排他性,禅宗在日本虽保留临济(强调“公案参禅”)、曹洞(注重“只管打坐”)流派,但更融入日常生活,形成“茶禅”“花禅”“武禅”等文化实践,弱化了中国禅宗的“超越性”追求。

修行实践与寺院功能的差异

中国佛教修行强调“定慧双修”,禅宗“农禅并重”最具代表性,寺院通过自耕自足维持经济,僧侣既修行也参与生产(如百丈怀海创立“百丈清规”),净土宗则提倡“持名念佛”,但需结合“戒、定、慧”基础,形成“信深愿切、持名待归”的修行观,寺院功能多元,既是宗教场所,也是文化教育中心(如唐代寺院设“译场”“讲经院”),部分高僧(如玄奘)兼具译经家、哲学家、外交家多重身份。

日本佛教修行更注重“仪式化”与“世俗化”,真言宗(空海创立)重视“密法灌顶”,通过复杂仪轨沟通佛我;净土真宗否定“自力修行”,主张“闻法”(听讲教义)即可解脱,寺院成为“讲经所”而非实修道场,镰仓时代后,寺院与世俗权力深度绑定:南都寺社拥有“庄园”经济,镰仓幕府任命“僧正”管理宗教事务,形成“寺家社会”;禅宗寺院则成为武士阶层的精神家园,如京都大德寺、建仁寺与幕府将军、大名(诸侯)关系密切,僧侣参与政治决策(如一休宗纯、以心崇传),近现代,日本佛教团体(如创价学会、立正佼成会)更积极介入社会运动,推动“人间佛教”实践,但部分宗派仍保留“镇护国家”的传统(如靖国神社内的佛教仪式)。

艺术表现与文化载体的差异

中国佛教艺术以“雄浑大气”为特色,石窟(敦煌、云冈、龙门)、造像(唐代“曹衣出水、吴带当风”)、寺庙建筑(佛光寺木构、应县木塔)均体现中原王朝的恢弘气象,绘画(吴道子《送子天王图》、梁楷《泼墨仙人图》)融合文人写意精神,追求“气韵生动”,禅宗艺术强调“直指本心”,宋代以后水墨画(牧溪、梁楷)以简约笔墨表现“空寂”境界,影响深远。

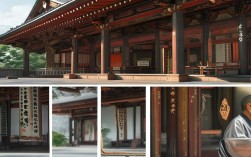

日本佛教艺术受唐风影响,但发展出“和风”特色,平安时代(794-1185)佛像面容柔和(如“平安佛”),服饰线条流畅,体现日本民族审美;建筑以“对称美”为基调,如平等院凤凰堂(净土象征)、东大寺大佛殿(木构建筑巅峰),融合唐风与日本“寝殿造”风格;镰仓时代后,禅宗艺术推动侘寂美学发展,庭园(龙安寺石庭)、茶室(千利休“侘茶”)以“空、无、简”为核心理念,成为日本文化的象征,日本佛教“绘卷”(如《地狱草纸》《饿鬼草纸》)以叙事性绘画描绘因果报应,更具通俗性,反映民众信仰需求。

中日佛教核心差异对比表

| 维度 | 中国佛教 | 日本佛教 |

|---|---|---|

| 历史阶段 | 东汉传入,隋唐鼎盛,宋明融合三教 | 飞鸟时代传入,镰仓时代“新佛教”转向民众 |

| 宗派特点 | 八大宗派体系,教理圆融,强调“自力解脱” | 镰仓新佛教(净土真宗、日莲宗等),侧重“他力救赎” |

| 修行观 | 定慧双修,农禅并重,戒律严明 | 仪式化(真言宗)、闻法为主(净土真宗),弱化实修 |

| 社会角色 | 文化教育中心,与儒家思想互补 | 镇护国家(古代)、介入社会运动(近现代) |

| 艺术风格 | 雄浑大气,文人写意,石窟造像突出 | 和风侘寂,庭园、茶道融合,通俗绘画流行 |

FAQs

问:日本禅宗与中国禅宗的核心区别是什么?

答:中国禅宗(尤其是南宗禅)强调“教外别传,不立文字”,以“明心见性”为目标,主张“平常心是道”,修行融入日常劳作(如“运水搬柴皆是禅”);日本禅宗(临济、曹洞)虽承袭中国禅宗,但更注重“公案参禅”(临济)与“只管打坐”(曹洞)的仪式化修行,并深度融入武士道、茶道、花道等文化实践,形成“日用即道”的生活美学,弱化了中国禅宗的“超越性”与“批判性”。

问:为什么日本净土真宗否定“持名念佛”等修行?

答:日本净土真宗创始人亲鸾在南宋净土宗“他力思想”基础上,结合日本末法时代(佛教认为末法时期佛法衰微,众生难以自修)的民众焦虑,提出“恶人正机说”:阿弥陀佛的慈悲愿力普救一切众生,包括“恶人”,故无需通过持名、持戒等“自力修行”,只需“深信弥陀本愿”即可往生,这一思想简化了修行门槛,使净土信仰从贵族、僧侣扩展至平民,但也引发“无需修行即可解脱”的争议,与中国净土宗“信愿行”三资粮(信深、愿切、行持)的“自力他力结合”观形成差异。