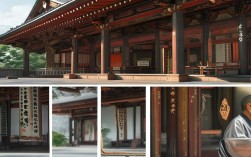

在佛教文化传承与发展的脉络中,寺庙作为三宝住地、信众皈依之所,其管理与传承直接关系到法脉延续、教义弘扬及信众福祉,随着时代变迁,部分寺庙面临僧才短缺、管理松散、商业化侵蚀等问题,亟需如法如律的出家师父接手,以正法轮、续慧命,请出家师父接手寺庙,不仅是事务的交接,更是精神法脉的托付,需从意义、准备、执行到后续管理,秉持恭敬、审慎、如法的态度,方能实现寺庙的良性发展。

请出家师父接手寺庙的核心意义

出家师父是佛法的实践者与传播者,其接手寺庙的核心意义在于“住持正法、净化道场”,师父们严持戒律、精进修行的自身形象,能为寺庙树立清净庄严的道风,纠正可能存在的商业化、形式化倾向,让信众生起对三宝的恭敬心与信心,出家师父具备系统的佛学素养与弘法经验,能通过讲经说法、共修法会、禅修实践等方式,引导信众深入理解佛法,提升信仰层次,而非停留在烧香拜佛的表面形式,师父们对“以戒为师、以法为依”的坚守,能确保寺庙回归宗教本位,避免世俗利益侵蚀道场清净,真正发挥“慈悲济世、利乐有情”的社会功能,从更宏观的层面看,接手寺庙也是对中华优秀传统文化的传承——寺庙不仅是宗教活动场所,更是承载历史、艺术、哲学的文化载体,出家师父的介入能守护这份文化遗产,让佛教文化在当代焕发新的生命力。

接手前的准备工作:审慎考察,如法对接

请出家师父接手寺庙,绝非简单的“交接钥匙”,而需经过充分的准备与考察,确保师父与寺庙的“法缘”与“机缘”契合。

(一)对寺庙现状的全面评估

在邀请师父前,需对寺庙的历史沿革、产权归属、资产状况、人员构成、信众基础等进行梳理,历史方面,需了解寺庙的宗派传承(如禅宗、净土宗等)、历史上的重要人物及法脉渊源,确保师父的传承与寺庙传统一致;产权与资产方面,需核实房产、土地、文物、法物等权属是否清晰,有无纠纷,财务状况是否透明(可列出寺庙资产清单,见表1);人员方面,需统计常住僧众、义工居士的数量及结构,了解其修行状态与需求,避免因人员问题引发后续矛盾;信众方面,需考察周边信众的信仰需求、年龄层次及对寺庙的期望,为师父后续弘法提供参考。

表1:寺庙核心资产清单示例

| 资产类型 | 具体内容 | 权属状况 | 备注 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|

| 不动产 | 殿堂(天王殿、大雄宝殿等)、寮房、斋堂、土地 | 产权清晰 | 无抵押、无纠纷 |

| 文物法物 | 古佛像、经书、法器(如钟、鼓、木鱼)、碑刻、匾额 | 登记在册 | 部分文物需重点保护 |

| 财务状况 | 现金存款、固定资产、负债情况、日常收支流水 | 公开透明 | 近三年财务报表备查 |

| 人员信息 | 常住僧众(姓名、戒牒、僧职)、义工团队(负责人、人数、分工) | 信息完整 | 僧众需具足合法身份 |

(二)对出家师父的资质考察

接手寺庙的师父需具备“德才兼备”的条件。“德”指戒行清净、品德高尚,需持有国家宗教部门颁发的戒牒,无不良记录;“才”指具备弘法能力与管理经验,熟悉寺庙事务运作,能平衡修行与弘法、管理与修行的关系,可通过实地考察其常住过的道场、了解其弘法风格、与信众的互动方式等,判断其是否适合接手,还需尊重寺庙原有的宗派传承,若寺庙属特定宗派(如禅宗曹洞宗),师父最好有该宗派的法脉传承,避免因弘法理念冲突导致道场分裂。

(三)双方沟通与共识达成

在考察基础上,需与师父进行深入沟通,明确双方责任与期望:寺庙方面需如实说明现状、面临的困难及对未来的规划(如是否需要修复建筑、开展弘法项目等);师父方面需阐明自己的弘法理念、管理思路及对寺庙发展的愿景,需就“管理模式”达成共识——是师父全权负责,还是成立僧团、居士共同参与的议事机构?财务如何公开?重大决策如何制定?这些细节需提前明确,避免后续分歧,需与寺庙原负责人、信众代表召开座谈会,争取多数人的支持,确保交接过程平稳有序。

接手后的核心工作:以法为导,以戒为纲

师父正式接手寺庙后,需以“续佛慧命、利乐有情”为核心,从道风建设、弘法利生、文化传承、公益慈善等方面开展工作,让寺庙回归清净庄严的本质。

(一)以戒为师,建设清净道风

道风是寺庙的生命线,师父需带头严持戒律,落实“二时课诵、过堂用斋、半月诵戒”等丛林制度,让僧众在日常生活中熏习定慧,保持修行状态,需制定寺庙管理规约,明确僧众行为规范(如不攀缘、不蓄私财、不搞商业化),对违规行为及时纠正,确保道风清净,对于居士,需引导其“护持三宝、如法修行”,避免过度干预寺庙事务,或以功利心参与宗教活动。

(二)以法为依,开展多元弘法

弘法是家务,师父可根据信众需求,开展形式多样的弘法活动:日常可举办早晚课、共修法会(如佛七、法华共修)、佛学讲座(面向初学者与进阶者分别设计内容);节日可举办浴佛节、观音法会、盂兰盆会等传统法会,结合现代传播手段(如直播、短视频)扩大影响力;针对年轻人,可开设禅修体验、心灵成长课程,让佛教文化以更贴近生活的方式融入当代社会,需重视僧才培养,选拔有发心的年轻僧众,提供系统的佛学教育,确保法脉代代相传。

(三)以文化为脉,守护遗产价值

寺庙是文化载体,师父需重视寺庙内的文物、古迹保护,对破损的殿堂、佛像、碑刻进行修复(需遵循“修旧如旧”原则,保留历史原貌);对古籍、经书、法器等文物进行整理、登记,建立档案,必要时申报文物保护单位;可挖掘寺庙的历史故事、传说,通过书籍、纪录片、文创产品等形式传播,让更多人了解寺庙的文化内涵。

(四)以慈悲为怀,践行菩萨道

佛教强调“慈悲济世”,师父可带领信众开展公益慈善活动,如扶贫济困、捐资助学、养老院慰问、环保实践等,将佛法“无缘大慈、同体大悲”的精神转化为实际行动,既服务社会,也让信众在行善中增长菩提心,需注意的是,公益慈善需“如法如律”,避免借佛敛财或过度商业化,保持纯粹的利他心。

可能面临的挑战与应对

接手寺庙并非一帆风顺,可能面临资金短缺、人才不足、社会误解等挑战,对此,师父需保持定力,以智慧应对:资金方面,可通过信众如法随喜、申请宗教公益项目、开发符合戒律的文创产品(如素食品、佛教工艺品)等方式筹集,但需坚持“少欲知足”,避免过度追求经济利益;人才方面,可通过加强僧团内部培训、吸引年轻人出家、建立居士义工培训体系等方式培养;社会误解方面,需主动与政府相关部门、社区、媒体沟通,公开寺庙运作情况,展示佛教的正面形象,消除偏见。

相关问答FAQs

Q1:请出家师父接手寺庙,需要满足哪些基本条件?

A:需满足三方面条件:一是寺庙自身条件,包括产权清晰、无法律纠纷,具备基本的弘法与修行场所(如殿堂、寮房、斋堂等),且信众基础稳定,多数人对师父接手持支持态度;二是师父资质条件,需持有国家宗教部门颁发的戒牒,戒行清净,无不良记录,具备一定的佛学素养、弘法经验与管理能力,且与寺庙的宗派传承、文化传统契合;三是程序合规条件,需经寺庙原管理团队、信众代表协商一致,向县级以上人民政府宗教事务部门办理变更登记手续,确保交接过程合法合规。

Q2:接手后如何平衡寺庙的宗教属性与社会功能?

A:平衡两者需把握“以宗教属性为核心,以社会功能为延伸”的原则,宗教属性是根本,需严守“以戒为师、以法为依”,确保寺庙的清净庄严,让僧众安心修行、信众如法信仰,避免因追求社会功能而弱化宗教本质;社会功能是延伸,需在保持宗教属性的前提下,通过公益慈善、文化传承、心灵关怀等方式服务社会,如举办佛学讲座净化心灵、开展扶贫济困践行慈悲、修复文物保护文化,让佛教“利乐有情”的精神惠及更多人,两者统一于“庄严国土、利乐有情”的宗旨中。