引导佛教活动是一项需要兼顾宗教教义、社会规范与时代需求的系统性工作,其核心在于通过规范化的组织、内涵化的设计与公益化的导向,使佛教活动成为传递慈悲智慧、促进社会和谐、滋养大众心灵的积极力量,在现代社会中,科学的引导不仅能保障宗教信仰自由,更能让佛教活动摆脱形式化、商业化的困扰,真正发挥其净化人心、服务社会的价值。

以教义为核心,强化理念引导

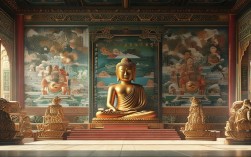

佛教活动的根本在于践行佛陀教义,因此引导需始终围绕“慈悲、智慧、中道、因果”等核心价值展开,避免将活动简化为仪式表演或功利性祈福,而是通过深入浅出的阐释,让参与者理解佛教精神的实质,在法会活动中,除传统的诵经、供佛仪式外,应增加法师开示环节,结合经典教义解读“无缘大慈、同体大悲”的内涵,引导信众从祈福心转向利他心;在禅修活动中,需强调“正念”“正定”的修行意义,教授呼吸观、身体观等基础方法,帮助参与者通过调伏内心应对现代生活的焦虑与浮躁,而非追求“神通”或“速成”。

理念引导还需注重与时俱进,将佛教教义与现代社会的价值理念相结合,结合“因果业力”思想开展生命教育,引导青少年认识生命可贵、珍惜当下;以“诸恶莫作、众善奉行”为核心,组织环保公益活动,倡导“惜福、护生”的生活理念,让佛教精神在生态保护、社区服务等现实议题中落地生根。

以多元为载体,优化内容引导

佛教活动的形式应丰富多元,既要保留传统法会的庄严性,也要创新贴近不同群体的参与方式,满足信众与大众的多元需求,通过分类设计活动内容,实现“信众修学”与“社会服务”的双重目标。

以下为常见佛教活动类型及引导要点:

| 活动类型 | 核心目标 | 引导要点 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 法会共修 | 祈福消灾、教化人心 | 结合经典阐释(如《心经》《地藏经》),避免过度追求“法事效果”,强调发心与正念 | 规模适度,防止商业化运作,杜绝“高价法事”等乱象 |

| 禅修营/禅修课 | 调伏烦恼、培育定力 | 教授科学禅修方法,提供理论指导与实修体验,结合心理学知识辅助减压 | 避免神秘化宣传,强调“平常心是道”,适合初学者与深度修行者分层设计 |

| 慈善公益 | 慈悲实践、利益众生 | 聚焦扶贫、助学、医疗、环保等领域,建立常态化机制,确保公益性与透明度 | 避免形式主义,注重需求调研,与专业社会组织合作提升专业度 |

| 文化讲座/展览 | 传播智慧、弘扬文化 | 邀请学者、法师以现代语境解读经典(如《金刚经》与现代生活),举办佛教艺术展 | 内容需严谨,避免戏说历史,兼顾学术性与通俗性 |

| 青少年研学 | 播种善根、树立正见 | 通过故事、互动游戏、寺院体验等方式,讲解佛教故事与道德理念(如“孔融让梨”的因果版) | 内容需符合青少年认知特点,避免晦涩教条,注重趣味性与启发性 |

以规范为保障,完善组织引导

佛教活动的有序开展离不开规范化的管理与保障,需从制度、安全、人才三方面构建引导机制。

制度层面,活动组织者需严格遵守《宗教事务条例》等法律法规,完成宗教活动场所登记备案,活动前向相关部门报备,明确活动主题、时间、规模、流程及安全预案,建立内部管理制度,规范财务收支(如慈善捐款专款专用、定期公示)、人员管理(如义工培训、法师资格审核),确保活动公开透明。

安全层面,需制定详细的安全预案,针对消防安全、人员疏散、医疗急救等环节提前演练,大型活动需配备安保人员、医疗点,控制参与人数,避免拥挤踩踏;户外活动(如环保公益)需关注天气变化,做好防护措施,保障参与者人身安全。

人才层面,培养兼具佛学素养与管理能力的专业团队至关重要,加强对法师的培训,提升其现代弘法能力(如运用新媒体、跨文化沟通);建立义工培训体系,教授佛教基础知识、活动组织技巧、沟通协调方法,形成“僧团主导、居士护持”的协作模式,确保活动专业高效。

以社会为导向,深化价值引导

佛教活动的最终价值在于服务社会、利益大众,因此需主动融入现代社会,在公益慈善、文化传承、心理疏导等领域发挥独特作用。

在公益领域,可依托佛教“无缘大慈”的精神,开展“爱心粥屋”“临终关怀”“灾区救援”等项目,例如某寺院持续十年为环卫工人提供免费早餐,既践行了“布施波罗蜜”,也传递了社会温暖;在文化领域,通过举办佛教文化节、经典诵读会、传统手工艺体验(如抄经、茶道),让大众感受中华传统文化的魅力,增强文化自信;在心理疏导领域,针对现代人常见的焦虑、抑郁等问题,结合佛教“正念”“放下”的理念,开展心理讲座、一对一禅修辅导,帮助人们建立积极健康的心态。

佛教活动还需打破“寺院围墙”,主动走进社区、学校、企业,通过“佛法进校园”“企业禅修日”等形式,让更多人了解佛教智慧的现实意义,促进宗教与社会、文化的和谐共生。

相关问答FAQs

问题1:引导佛教活动是否意味着限制宗教信仰自由?

解答:引导并非限制,而是为了保障宗教信仰自由在法治轨道内健康发展,根据《宗教事务条例》,宗教活动需遵守国家法律法规,不得妨碍社会秩序、工作秩序、生活秩序,不得损害公民身体健康,科学的引导旨在规范活动组织,防范商业化、极端化等乱象,确保信众在合法、安全、有序的环境中践行信仰,这是对宗教信仰自由的真正维护,禁止“高价烧高香”“骗取钱财”等行为,反而保护了信众的财产权和信仰的纯粹性。

问题2:如何引导佛教活动避免形式化,提升参与者的内在收获?

解答:避免形式化的关键在于“内涵化”设计,活动需强化“教义阐释”环节,如法会中法师的开示应结合现实问题,让信众理解仪式背后的精神内核(如供佛是对三宝的恭敬,而非“交易”);增加“互动体验”,如禅修营中安排小组分享、生活实践,让参与者将禅修所得融入日常;注重“长期陪伴”,通过建立共修小组、线上学习社群等方式,提供持续的修学支持,而非一次性活动,某寺院开展的“21天正念生活打卡”,将禅修理念与日常生活结合,帮助参与者养成持续修行的习惯,真正实现“从仪式到心性”的转变。