茶,在佛教的语境中,从来不止是解渴的饮品,当茶香与禅意相遇,当佛教大师的手掌捧起茶盏,这一盏茶便成了修行的载体、悟道的媒介,承载着“禅茶一味”的千年智慧,从汉地寺院的晨钟暮鼓到日本茶室的和敬清寂,佛教大师们以茶为舟,在平凡的生活中划向精神的海岸,让茶的苦涩与甘醇,都成为参透生命真味的契机。

茶与佛教的渊源:从药用 to 修行伴侣

佛教传入中国后,与本土文化迅速融合,而茶在其中扮演了重要角色,早期僧人坐禅修行,常需熬夜诵经,茶因其提神醒脑、生津止渴的功效,成为寺院必备的“药饮”,唐代《封氏闻见记》记载:“开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。”自此,茶与禅修深度绑定,寺院中普遍种茶、制茶,形成“自古名刹出名茶”的传统——杭州龙井出灵隐寺,苏州碧螺春产自东山寺,安徽六瓜片源于大别山深处的古寺,茶香与梵音交织,成为修行生活的一部分。

更重要的是,茶的特性与佛教教义暗合,茶的“苦”,对应佛教“苦谛”的人生本质;茶的“静”,契合禅定“止观”的修行要求;茶的“简”,符合僧人“少欲知足”的生活准则,正如唐代诗僧皎然在《饮茶歌诮崔石使君》中所写:“三饮便得道,何苦心劳烦。”在他看来,茶的三重境界——涤昏寐、清神思、便得道,正是从物质到精神的层层超越,与禅宗“渐修”的理念不谋而合。

佛教大师的茶修行:以茶为镜,照见本心

佛教大师们喝茶,从不囿于口腹之欲,而是将茶事作为修行的“法门”,他们在泡茶、饮茶的过程中,体悟“当下”的意义,培养“平常心”,最终达到“茶禅一味”的境界。

赵州禅师:“吃茶去”的公案与平常心

禅宗史上最著名的茶公案,当属赵州从谂禅师的“吃茶去”,据《五灯会元》记载,有僧人问赵州:“和尚曾到过此间否?”赵州答:“吃茶去。”又问:“如何是佛法大意?”赵州仍答:“吃茶去。”看似简单的三个字,却蕴含深刻的禅机:佛法不在遥远的彼岸,就在当下的吃茶、吃饭、睡觉中,赵州以茶为喻,告诉学人“平常心是道”——不必刻意追求玄妙,认真做好眼前事,便是修行,后来,“吃茶去”成为禅宗的著名公案,无数人在这一句朴素的话语中,体会到“放下执着、回归当下”的智慧。

圆悟克勤:“禅茶一味”的提出与实践

宋代高僧圆悟克勤,是“禅茶一味”理念的集大成者,他在湖南夹山寺修行时,每日亲自种茶、采茶、制茶,并以茶待客、以茶论禅,他将茶事与禅修结合,提出“茶禅一味”的核心思想:茶的“和、敬、清、寂”,与禅的“明心见性、直指人心”本质相通,他在《碧岩录》中写道:“茶里藏世界,壶中日月长。”在他看来,一泡茶中,有自然的馈赠、匠人的用心,更有饮者的专注与觉察——当沸水注入茶壶,茶叶在水中舒展,正如妄念在觉照中消散;当茶汤入口,苦涩后的甘醇,恰似烦恼过后的菩提,圆悟克勤的茶禅思想,不仅影响了后世禅宗修行,更通过其弟子荣西传入日本,催生了日本茶道的诞生。

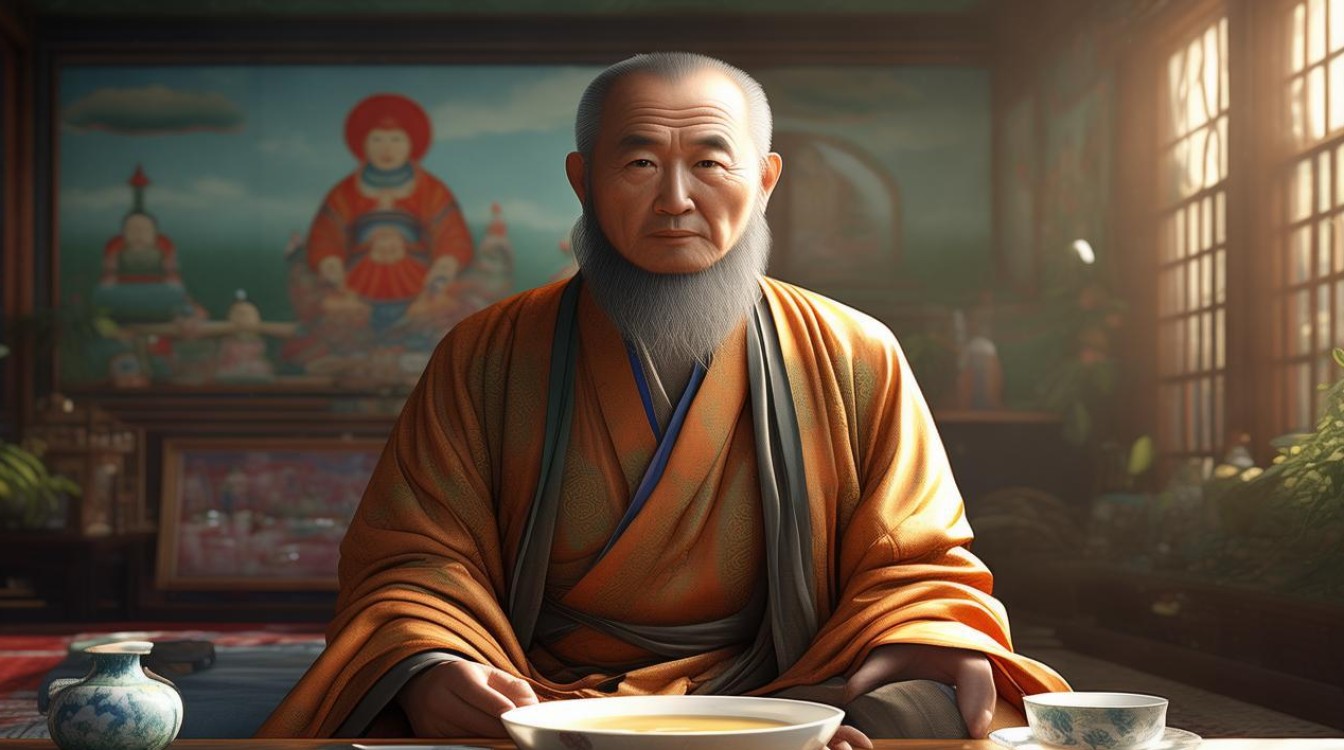

当代大师:一盏茶中的生活禅

近现代佛教大师们,将“生活禅”的理念融入茶事,让古老的禅茶智慧与现代生活接轨,赵州柏林寺的净慧长老提出“在生活中修行,在修行中生活”,他认为“喝茶是小事,但小事见大道”——泡茶时的专注、奉茶时的恭敬、品茶时的感恩,都是修行的体现,台湾佛光山的星云大师,更是以茶为媒,推动“人间佛教”:他在世界各地设立茶文化馆,以茶会友,倡导“以茶养德,以茶悟道”,让茶成为连接世俗与信仰的桥梁,在他看来,茶不分贵贱,禅不分高低,一盏茶中,自有慈悲与智慧。

佛教大师的茶智慧:从茶具到茶礼的修行意涵

佛教大师们的茶修行,不仅体现在对茶的理解,更渗透在茶具的选择、茶礼的规范中,每一处细节都蕴含着修行的深意。

茶具:简朴中见真如

僧人饮茶,崇尚简朴,唐代寺院多用青瓷茶具,如越窑、邢窑茶碗,釉色纯净,造型简洁,寓意“心无挂碍”,宋代禅宗流行“建盏”,其釉色深沉,纹理自然,如同“空寂”的禅境;而建盏的“兔毫纹”“油滴纹”,则是窑火与釉料偶然形成的“自然之相”,暗合禅宗“不假造作”的宗旨,正如圆悟克勤所言:“茶器不求奢华,但求合用,正如修行不求玄妙,但求真心。”

茶礼:恭敬中修慈悲

佛教茶礼,核心是“恭敬”,无论是寺院中的“供茶”——将第一杯茶奉于佛前,感恩三宝加持;还是“待茶”——以茶招待客人,双手奉上,低眉含笑,都体现着“尊重生命、慈悲待人”的修行态度,唐代百丈怀海禅师制定的《百丈清规》,对寺院的茶礼有详细规定:“主客相对,主起奉茶,客受而饮,饮毕置碗,主接而收。”整个过程庄重而不失温和,正如禅宗的“和敬”精神——在人际交往中保持谦和,在彼此尊重中见众生佛性。

佛教大师与茶的文化传承:从寺院到人间

佛教大师们不仅是茶文化的践行者,更是传承者,他们将茶从寺院的“修行用品”推向世俗,让茶成为大众可以亲近的“生活美学”。

唐代的皎然、卢仝,以诗咏茶,将茶的禅意写入诗篇;宋代的苏轼、黄庭坚,虽非僧人,却深受禅茶影响,写下“从来佳茗似佳人”“寒夜客来茶当酒”等名句;明清时期,寺院茶艺与文人茶道结合,形成了“工夫茶”的雏形;近现代以来,虚云老和尚、弘一法师等大师,以茶会友,将禅茶文化传播至海外,从杭州的“径山茶宴”到日本的“茶道仪式”,从韩国的“茶礼”到台湾的“禅茶会”,佛教大师们的茶智慧,早已跨越时空,成为东方文化的重要符号。

佛教大师与茶的修行关联表

| 大师 | 核心观点 | 修行实践 | 文化影响 |

|---|---|---|---|

| 赵州从谂 | “吃茶去”的平常心 | 以茶答问,强调“当下即是” | 禅宗公案经典,影响后世禅修理念 |

| 圆悟克勤 | “禅茶一味” | 亲自种茶制茶,著《碧岩录》 | 提出“禅茶一味”,影响日本茶道 |

| 皎然 | “三饮便得道” | 以茶入诗,融合茶与禅理 | 奠定茶诗美学,推动茶文化文人化 |

| 净慧 | “生活禅” | 在茶事中修行,倡导“平常心” | 推动“生活禅”普及,融入现代生活 |

| 星云大师 | “以茶养德,以茶悟道” | 设立茶文化馆,以茶会友 | 推动“人间佛教”,传播禅茶文化至全球 |

相关问答FAQs

Q1:佛教大师喝茶是否必须遵循特定仪式?是否过于形式化?

A:佛教大师的茶礼虽有规范,但核心是“借事修心”,而非形式主义,例如寺院中的“供茶”,是为了培养感恩心;“待茶”是为了修恭敬心;饮茶时的专注,是为了修“止观”,仪式本身是工具,目的是通过外在的规范,引导内心的觉察,正如赵州禅师所言:“吃茶去”,重点不在“茶”,而在“去”——放下对仪式的执着,回归当下的真心,若只重形式而轻实质,便违背了禅茶的初衷。

Q2:“禅茶一味”中的“味”究竟指什么?如何通过茶体会禅意?

A:“禅茶一味”的“味”,并非指味觉的苦甘,而是指“心境的契合”,茶的“味”,是自然的馈赠,是匠人的用心,也是饮者的专注;禅的“味”,是明心见性的喜悦,是烦恼消散的清凉,是慈悲智慧的流露,体会禅茶之味,需在泡茶时专注于水温、茶叶、器具的细节,在饮茶时感受茶汤的流动、香气的变化,进而觉察内心的起念——当杂念如茶叶般在水中舒展又沉静,当下便是禅的体验,正如圆悟克勤所说:“茶里藏世界,壶中日月长”,一盏茶中,自有禅的广阔天地。