佛教谢斋是佛教徒在用餐后举行的感恩仪式,核心在于通过庄重的仪轨表达对食物的珍惜、对供养者的感恩,以及对佛法僧三宝的恭敬,这一仪式不仅承载着佛教“食存五观”的修行智慧,更体现了佛教慈悲、感恩、惜福的核心价值观,是佛教徒将日常饮食转化为修行实践的重要方式。

佛教谢斋的起源与核心意义

佛教谢斋的根源可追溯至佛陀时代的“食存五观”教诲,据《毗尼母经》记载,佛陀要求弟子在用餐时作五种观想:一是“计功多少,自忖德行”,思量食物的来之不易,感恩农夫、供养者的付出;二是“忖己德行,全缺应供”,检视自身德行是否配得上这份供养;三是“防心离过,贪等为宗”,警惕对饮食的贪著,保持清净心;四是“正事良药,为疗形苦”,将饮食视为疗愈身体的药物,而非享乐;五是“为成道业,应受此食”,为成就道业而接受饮食,借假修真,谢斋正是“食存五观”的延伸,通过餐后感恩,将用餐时的观想落实为行动,强化修行者的正念与慈悲。

从文化内涵看,谢斋融合了佛教的“福田观”与“因果观”,佛教认为,供养三宝与僧团是种植福田,而接受供养后如法谢斋,既是对施主善业的尊重,也是对自身修行的警醒,食物是众生因缘和合的结果,从种植、收获到烹饪、供养,涉及无数众生的劳动,谢斋的本质是对“缘起性空”的体认——认识到一切事物相互依存,从而生起感恩与珍惜之心。

佛教谢斋的具体流程与仪轨

佛教谢斋的仪轨因地域、宗派差异略有不同,但核心步骤大致相同,通常包含诵经、礼拜、回向等环节,强调“诚于中,形于外”的庄重态度,以下以汉传佛教常见的谢斋流程为例:

准备阶段

用餐结束后,行者(或僧人、居士)需先整理餐具,保持环境整洁,以表示对食物的尊重,随后合掌静心,片刻敛念,将心神从饮食的满足感中收回,转入感恩的状态。

诵经持咒

通常先诵念《供养咒》或《般若波罗蜜多心经》。《供养咒》曰:“供养佛,供养法,供养僧,供养一切众生”,直接表达对三宝及众生的感恩;《心经》则通过“色不异空,空不异色”的智慧,观照饮食的虚幻本质,破除对食物的执著,部分宗派还会诵念《阿弥陀经》或《普门品》,回向众生往生净土或离苦得乐。

礼拜感恩

诵经后,行者向三宝(佛、法、僧)行礼,通常为合十礼或问讯礼,象征对三宝的恭敬,随后面向供养方向(如寺院斋堂的施主位)行礼,感恩施主的布施,若有同修共食,还需互礼,体现“和合僧团”的精神。

回向发愿

回向是谢斋的关键环节,即将用餐的功德(如“食存五观”的正念、感恩之心)回向给一切众生,常见的回向偈为:“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。”四重恩”指父母恩、众生恩、国家恩、三宝恩,体现了佛教“上报恩德,下济众生”的大乘胸怀。

结束收心

回向完毕后,行者再次合掌,默念“南无本师释迦牟尼佛”或“感恩三宝、感恩众生”,将心安定下来,结束仪式,整个过程要求身心清净,语默动静皆符合法度,避免流于形式。

不同佛教流派的谢斋特点

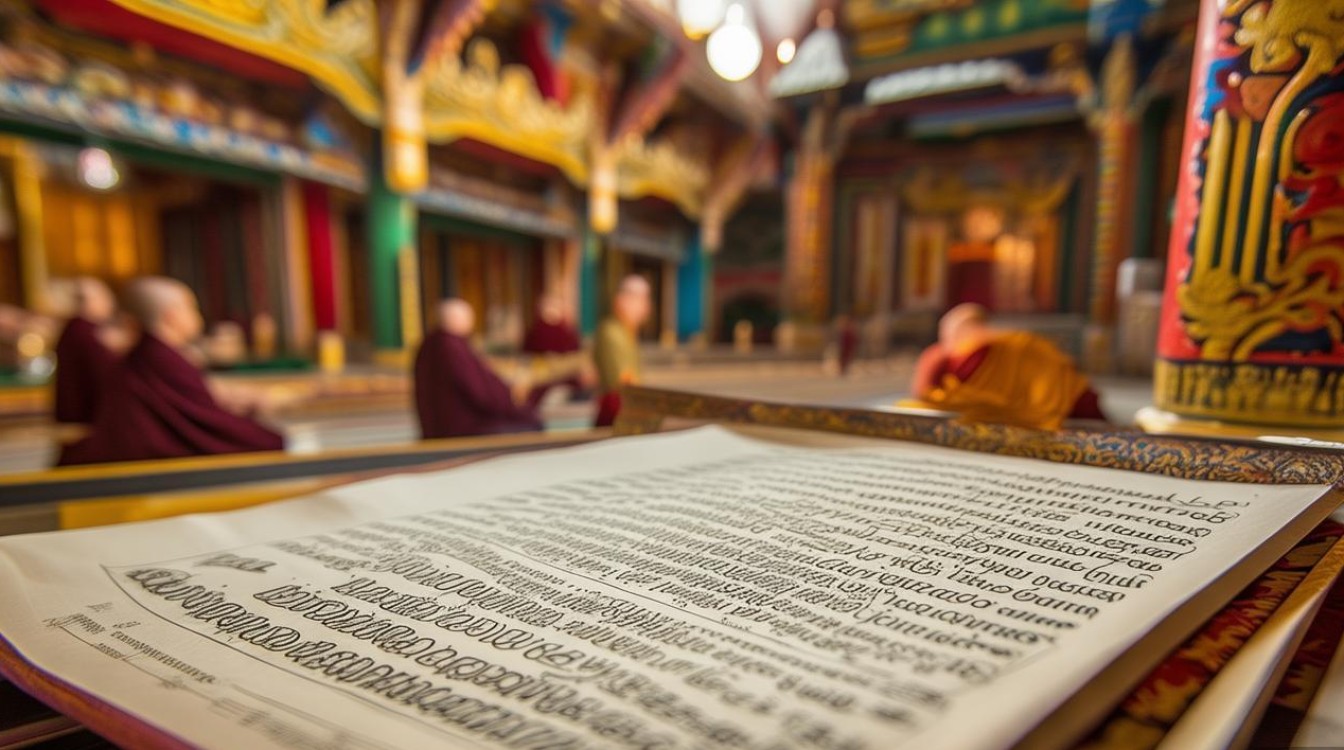

佛教谢斋在不同文化背景下呈现出多样性,以下为汉传、藏传、南传佛教谢斋的简要对比:

| 佛教流派 | 核心特点 | 主要经文/仪轨 | 侧重点 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 重视仪轨规范,融合大乘愿力 | 《心经》《供养咒》《回向偈》 | 强调感恩回向、庄严国土 |

| 藏传佛教 | 结合密宗观想,注重净化业障 | 《嘎当七宝藏》仪轨、真言咒语 | 观想食物为甘露,净化身心 |

| 南传佛教 | 简朴务实,贴近原始教义 | 《布施经》偈语、静默观想 | 强调平等心、简朴生活 |

藏传佛教谢斋时会观想食物转化为甘露,消除众生的饥渴与业障;南传佛教则更注重“食知量”,通过简短的偈语提醒自己“食存五观”,避免浪费,尽管形式不同,但“感恩、惜福、修行”的核心始终一致。

佛教谢斋的现代意义与实践

在现代社会,佛教谢斋不仅是一种宗教仪式,更具有普世的教育意义,对普通人而言,谢斋提醒我们反思“食物从哪里来”——一粥一饭当思来处不易,背后是农民的辛劳、自然的馈赠与社会的协作,这与当代倡导的“光盘行动”“低碳生活”不谋而合,对修行者而言,谢斋是“在生活中修行”的实践,通过每日的感恩仪式,培养对众生的慈悲心、对物质的淡泊心,最终达到“心无挂碍”的修行境界。

尤其对于在家居士,谢斋不必拘泥于复杂的仪轨,关键在于“心诚”,即使只是用餐后默念一句“感恩所有付出”,或观想“愿以此餐食利益众生”,也能将感恩之心融入生活,让日常饮食成为修道的资粮。

相关问答FAQs

问题1:佛教徒每天必须谢斋吗?在家居士如何简化谢斋仪式?

解答:佛教中谢斋虽非硬性戒律,但作为“食存五观”的实践,每日谢斋有助于强化正念与感恩心,在家居士可根据生活节奏简化仪式:用餐后合掌默念“感恩三宝、感恩众生、感恩食物来源”,或诵念短偈“感恩惜福,愿利众生”,无需严格遵循寺院仪轨,重点在于保持真诚的感恩之心,让谢斋成为生活的一部分而非负担。

问题2:谢斋时如果忘记做,是否需要补做?补做有什么讲究?

解答:谢斋的核心是“心念”,若因忙碌忘记,事后忆起可随时补做,无需执着于“必须当日完成”,补做时仍需调整心态,从“补仪式”转为“补正念”——先静心片刻,观想食物的来之不易与感恩对象,再按简化仪轨(如诵回向偈、合掌礼敬)进行即可,佛教强调“知过能改,善莫大焉”,补做的意义在于唤醒感恩心,而非形式上的“弥补”。