大乘佛教文献是佛教发展史上的重要思想载体,形成于公元前1世纪至公元后7世纪的印度,后随佛教传播至中国、日本、韩国、越南等东亚地区,成为影响东亚文化精神的核心文本体系,其内容涵盖哲学、伦理学、宇宙观、修行实践等多个维度,不仅构建了大乘佛教“普度众生”的教义体系,更深刻塑造了东亚地区的文化形态与艺术表达。

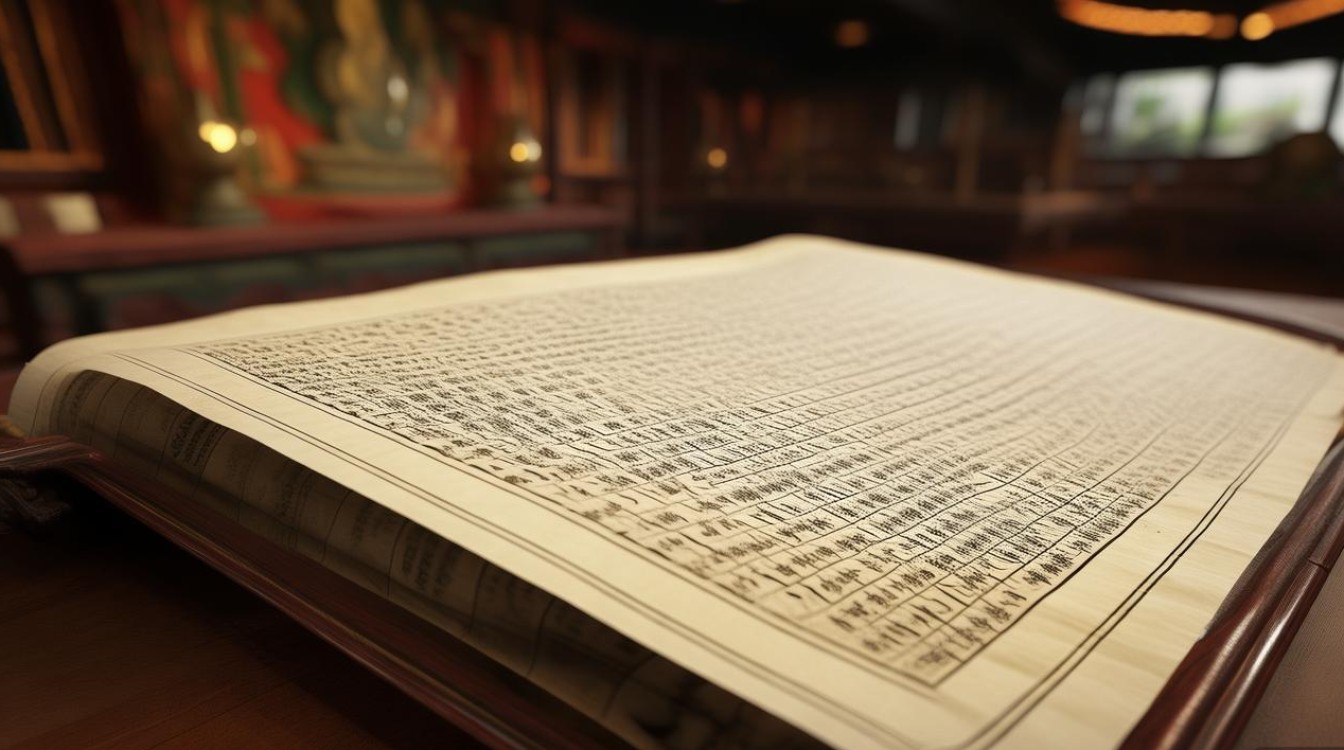

大乘佛教文献的核心经典可分为五大类,每类均承载着独特的思想内涵,为更清晰地呈现其分类与内容,可参考下表:

| 类别 | 代表经典 | 思想影响 | |

|---|---|---|---|

| 般若类 | 《金刚经》《心经》《般若经》 | 阐述“空”的思想,强调一切事物无自性,破除我执与法执,引导修行者以智慧证悟实相 | 为中观学派奠基,影响中国三论宗、天台宗,推动“般若智慧”成为大乘核心修行理念 |

| 法华类 | 《妙法莲华经》 | 以“开权显实”为核心,提出“会三乘归一乘”,宣称一切众生皆可成佛,强调菩萨行的重要性 | 形成中国天台宗根本经典,“方便法门”思想影响民间信仰与修行实践 |

| 华严类 | 《大方广佛华严经》 | 构建法界缘起理论,阐述“一即一切,一切即一”的圆融境界,展现佛果世界的圆满 | 推动华严宗形成,“圆融无碍”哲学成为中国佛教思想的重要特色 |

| 净土类 | 《阿弥陀经》《无量寿经》 | 宣讲西方极乐世界,通过念佛往生净土,简化修行路径,强调信愿行的结合 | 推动净土宗成为中国影响最广泛的宗派,民间信仰与民俗生活深受影响 |

| 唯识类 | 《解深密经》《成唯识论》 | 分析“万法唯识”,阐述阿赖耶识与种子理论,说明众生心识与世界的本质关系 | 为法相唯识宗奠基,影响中国、日本佛教的哲学思辨与修行体系 |

大乘佛教文献的思想特点主要体现在三方面:其一,超越小乘佛教的“自觉”,强调“觉他”,提出菩萨道精神,以“上求佛道,下化众生”为修行目标,如《华严经》中“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的誓言,体现了大乘佛教的利他情怀,其二,构建“佛性”理论,认为一切众生皆有成佛的可能性,如《涅槃经》提出“一切众生悉有佛性”,打破了阶级与种姓的修行界限,使佛教更具包容性,其三,融合印度传统哲学与民间信仰,吸收婆罗门教的宇宙观与神祇体系,将佛菩萨人格化、系统化,如观音菩萨的慈悲形象、阿弥陀佛的净土信仰,使教义更贴近民众需求。

在传播过程中,大乘佛教文献的翻译与本土化是其影响深广的关键,自东汉至唐代,鸠摩罗什、玄奘、真谛等译师系统翻译了大乘经典,其中鸠摩罗什译的《金刚经》《法华经》以文辞优美、义理精准著称,成为中国佛教的“根本经典”;玄奘译的《大般若经》则推动了唯识学在中国的复兴,中国佛教宗派依据大乘经典进行创新阐释,如天台宗以《法华经》为“经王”,创立“五时八教”判教体系;华严宗以《华严经》为核心,构建“法界缘起”的哲学模型,使大乘佛教思想与中国传统儒、道文化深度融合,形成具有本土特色的佛教体系。

大乘佛教文献不仅影响了宗教领域,更渗透到东亚文学、艺术、伦理与社会生活,在文学上,《维摩诘经》的“维摩诘说法”成为文人创作的经典题材;在艺术上,敦煌莫高窟的壁画、云冈石窟的造像多以大乘经典为内容,展现佛国世界的庄严与慈悲;在伦理上,“因果报应”“众生平等”等观念融入民间道德规范,塑造了东亚社会的价值观念。

相关问答FAQs

Q1:大乘佛教文献与小乘佛教文献的主要区别是什么?

A1:核心区别在于教义目标与修行路径,小乘佛教文献(如《阿含经》)以“解脱生死、证得阿罗汉果”为目标,强调个人修行,重视戒律与禅定;大乘佛教文献则以“普度众生、成就佛果”为目标,倡导菩萨道精神,强调慈悲与智慧双修,并提出“佛性普遍”“净土往生”等超越小乘的思想,大乘经典篇幅更长,神话色彩更浓,涵盖哲学、宇宙论等更广泛的内容。

Q2:大乘佛教经典为何能在东亚地区广泛传播?

A2:其传播得益于三方面因素:一是译经事业的推动,鸠摩罗什、玄奘等译师的精准翻译使大乘经典在语言与思想层面适应东亚文化;二是思想包容性,大乘佛教融合了印度本土文化与民间信仰,并通过“佛性论”“净土法门”等贴近民众需求的理论降低修行门槛;三是统治者的支持,如中国梁武帝、日本圣德太子等将大乘佛教定为国教,推动其成为社会主流意识形态,最终形成覆盖东亚的“文化圈”。