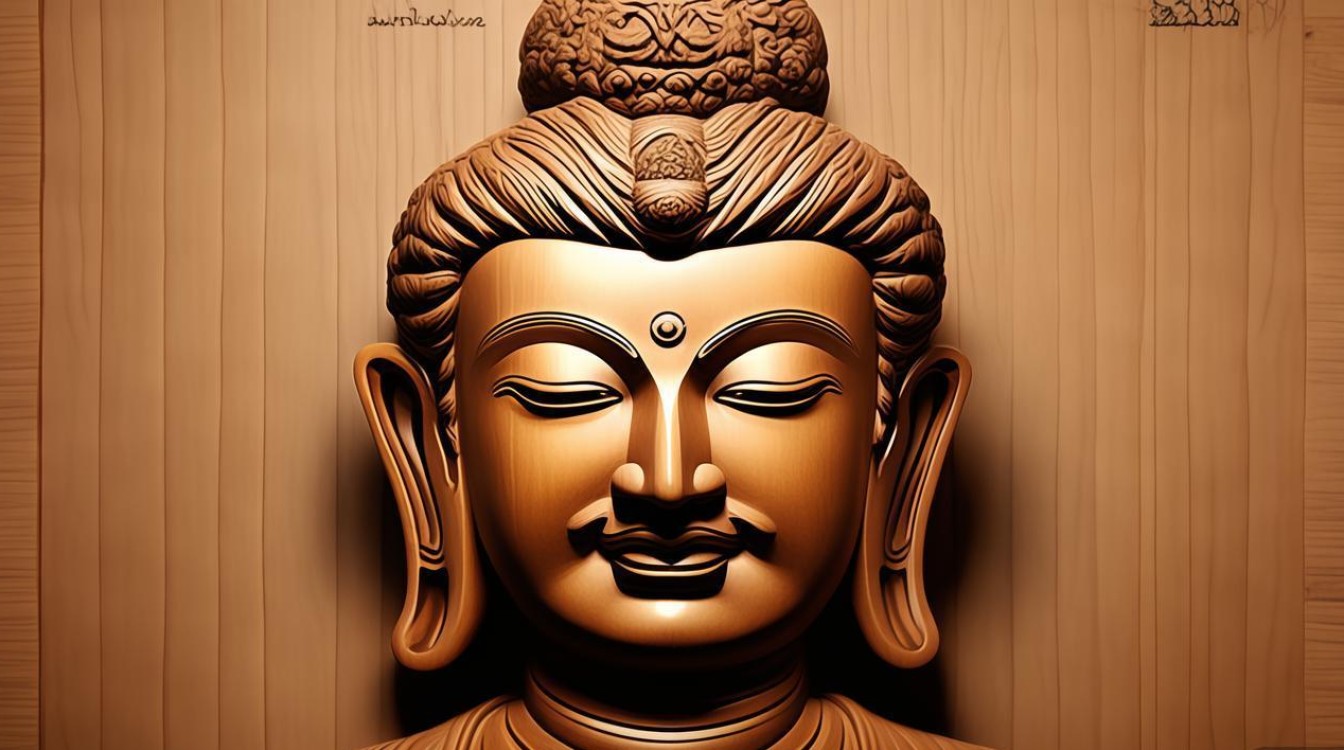

明代木雕菩萨头像作为佛教艺术与中国传统雕刻技艺融合的典范,不仅承载着明代宗教信仰的厚重内涵,更以其精湛的工艺、生动的神韵和鲜明的时代特征,成为中国雕塑史上的璀璨明珠,明代是中国佛教造像艺术发展的重要时期,随着佛教世俗化进程的加速,木雕菩萨头像在继承唐宋雄浑风格的基础上,逐渐形成了兼具庄严慈悲与人间温情的独特面貌,其造型之精、技法之妙、神韵之真,至今仍令人叹为观止。

背景与历史语境

明代佛教虽不及唐宋时期鼎盛,但皇室对佛教的推崇与民间信仰的兴盛,共同推动了造像艺术的发展,明初,太祖朱元璋提倡“三教合一”,佛教造像开始融入更多世俗情感;永乐、宣德时期,宫廷造像作坊“御用监”集中全国工匠,形成了“永宣风格”——面容饱满丰腴,衣纹流畅写实,兼具皇家气度与宗教庄严;至中晚期,随着商品经济发展,民间木雕作坊兴起,菩萨头像逐渐趋向生活化,表情更柔和,细节更精致,甚至出现地域性流派,如闽派、浙派、粤派等,各以不同风格诠释着菩萨的慈悲与智慧。

艺术风格与造型特征

明代木雕菩萨头像的风格演变,可大致分为早、中、晚三期,每一时期都呈现出鲜明的时代烙印。

早期(洪武至永乐时期):受元代遗风影响,头像多面方额阔,下颌饱满,眉如弯月,眼睑微垂,鼻梁挺直,唇线清晰,整体气质雄浑庄重,故宫博物院藏“明代永乐铜镀金观音头像”,虽为铜质,但其木雕原型可反映早期风格——头戴五佛宝冠,发髻高耸,面部肌肉丰腴而不臃肿,眼神下视间流露悲悯,衣纹简洁利落,体现“庄严相好”的宗教特质。

中期(宣德至成化时期):雕刻技艺趋于成熟,面部线条更柔和,眉眼间距稍宽,嘴角微扬,兼具威严与亲和,此时期菩萨头像多注重“传神”,通过眼波流转、唇角弧度等细节,展现菩萨“随缘度化”的智慧,如上海博物馆藏“明代中期彩木雕菩萨头像”,发髻梳成高耸的“水波纹”,佩戴繁复的璎珞,面容清秀而不失端庄,眼睑下垂如“慈眼视众生”,鼻翼与唇部的刻画细腻入微,仿佛能感受到其呼吸间的温润气息。

晚期(弘治至万历时期):随着民间信仰的普及,菩萨头像逐渐“世俗化”,面容更显圆润,五官比例更接近真人,甚至出现“微笑菩萨”的形象,衣纹装饰趋于繁复,宝冠上的纹样、耳饰的细节均雕刻得一丝不苟,福建莆田出土的“明代晚期木雕观音头像”,头戴化佛冠,发丝刻画如细密波纹,面容温婉似邻家女子,眼神中带着淡淡的慈爱,衣领处雕缠枝莲纹,裙裾褶皱自然流畅,展现出民间工匠对生活的细致观察与艺术提炼。

为更直观对比各时期特征,可参考下表:

| 时期 | 面部特征 | 发髻与宝冠 | 表情神韵 | 衣纹与装饰 |

|---|---|---|---|---|

| 早期 | 方额丰颐,鼻梁挺直 | 高耸发髻,宝冠简洁 | 庄严威严,略带肃穆 | 流畅写实,线条刚劲 |

| 中期 | 面部柔和,眉眼舒展 | 水波纹发髻,宝冠繁复 | 慈悲亲和,智慧内敛 | 细腻繁复,层次分明 |

| 晚期 | 圆润饱满,比例贴近真人 | 细密发丝,宝冠雕饰华丽 | 温婉世俗,含笑悲悯 | 极尽工巧,装饰性强 |

工艺技术与材料选择

明代木雕菩萨头像的成就,离不开精湛的雕刻工艺与考究的材料选择,在材料上,工匠多选用楠木、樟木、黄杨木、檀木等优质木材:楠木质地细腻,不易开裂,适合大型造像;黄杨木色泽淡黄如象牙,质地坚韧,常用于小型精品;檀木密度高,纹理美观,且能散发天然香气,多用于宫廷造像。

工艺技法上,明代木雕融合了圆雕、浮雕、镂空雕等多种技法,圆雕用于塑造头像主体,追求三维空间的立体感;浮雕则用于宝冠、衣领等部位的纹饰,增强层次感;镂空雕多见于璎珞、耳饰等细节,使作品轻盈灵动,晚期菩萨头像的宝冠常采用“透雕”技法,将缠枝纹、火焰纹等雕刻得玲珑剔透,既展现了工匠的高超技艺,又丰富了视觉层次,明代木雕菩萨头像多施彩绘或金漆:面部多采用“晕染法”,以朱红、赭石等颜料晕染脸颊与唇部,增强立体感;宝冠与衣纹则用石青、石绿、泥金等色彩,既显华丽,又不失宗教圣洁,部分精品还会在彩绘上罩以透明漆,保护颜料的同时,使色泽更显温润。

历史价值与文化意义

明代木雕菩萨头像不仅是宗教艺术品,更是明代社会文化、审美观念与工艺水平的集中体现,从宗教层面看,其“庄严”与“世俗”并存的面貌,反映了佛教中国化的深化——菩萨不再是遥不可及的神祇,而是充满人间情感、可亲可敬的“慈悲化身”,从艺术层面看,它将中国传统雕刻的“以形写神”发挥到极致,通过精准的比例、细腻的线条与生动的表情,赋予冰冷的木头以温度与灵魂,从工艺层面看,明代木雕工匠对材料特性的掌握、对技法的创新,为后世留下了宝贵的艺术遗产,甚至影响了明清时期的家具、建筑装饰等领域的雕刻风格。

相关问答FAQs

Q1:明代木雕菩萨头像与唐宋时期的造像有何主要区别?

A1:区别主要体现在风格与气质上,唐代菩萨头像多“丰腴华贵”,面容饱满,眉如柳叶,眼似凤目,气质雍容大气,体现盛唐的开放与自信;宋代菩萨头像则趋向“清秀内敛”,面部修长,眼神含蓄,带有文人的雅致与禅意;明代菩萨头像则在继承唐宋基础上更注重“世俗化”,早期庄严中期慈悲晚期温婉,表情更贴近真人,细节雕刻更繁复,且彩绘与金漆的运用更广泛,整体风格更具生活气息与工艺装饰性。

Q2:如何鉴别明代木雕菩萨头像的真伪?

A2:可从“材质、工艺、包浆、风格”四方面入手:材质上,明代多用楠木、黄杨木等,真品木材质地温润,有自然纹理与岁月留下的细小开裂;工艺上,真品雕刻刀法流畅,线条一气呵成,尤其是发丝、衣纹等细节,可见工匠的娴熟技法,而仿品常因工具或技艺不足,出现线条生硬、细节模糊的情况;包浆上,真品历经数百年氧化,表面形成温润自然的“老包浆”,色泽深沉,而仿品包浆浮于表面,或经化学处理,显得生硬不自然;风格上,需结合明代各时期的特征(如早期雄浑、中期精致、晚期世俗),对照博物馆标准器物,避免与清仿或现代仿品混淆。