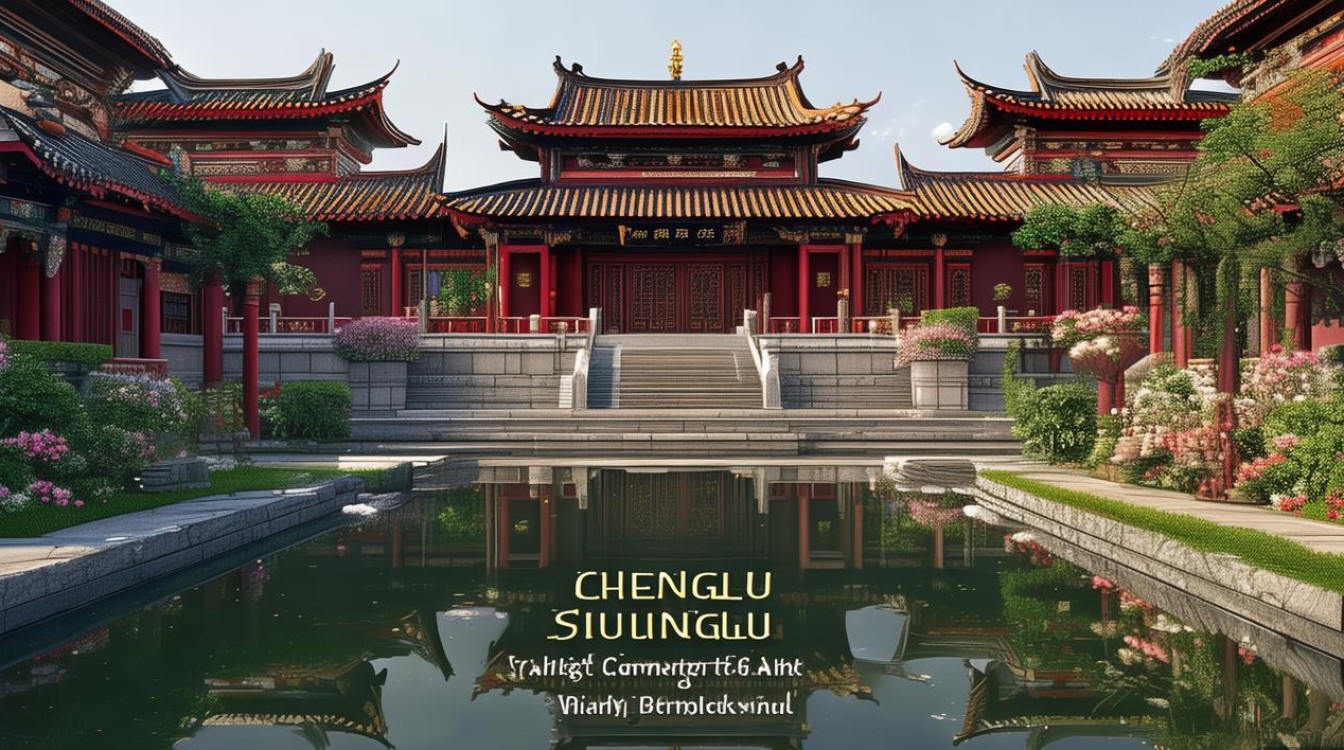

双流作为成都的南大门,历史悠久,佛教文化底蕴深厚,境内寺庙多始建于唐宋时期,历经千年风雨,既保留了川西古寺的建筑特色,又融入了地方民俗文化,成为研究区域历史与宗教的重要载体,这些寺庙不仅是宗教信仰的寄托,更是文化传承的符号,其中应天寺、龙池寺、永祙寺尤为著名,它们以独特的建筑风貌、深厚的文化内涵和动人的历史故事,吸引着众多信徒与游客前来探访。

应天寺位于双流区黄甲街道,始建于唐代贞观年间(627-649年),距今已有1300多年历史,是双流现存最古老的寺庙之一,寺名取“应天顺人”之意,相传唐代高僧玄奘曾在此短暂停留,留下“应天钟声”的传说,寺庙依山而建,坐北朝南,现存建筑多为清代重建,山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼沿中轴线依次排列,整体布局严谨,气势恢宏,其中大雄宝殿面阔五间,进深四间,采用川西传统的“穿斗式”木结构,屋顶覆盖青灰色筒瓦,正脊饰以龙吻,檐下斗拱彩绘精美,既保留了明代建筑的简洁大气,又融入了清代雕饰的繁复细腻,寺内最著名的文物是唐代“应天钟”,高2.3米,口径1.5米,铸造于唐开元年间,钟声浑厚悠扬,相传可传十里之外,有“晨钟惊飞鸟,暮鼓醒世人”之说,寺内还保存有明清时期的碑刻十余通,记载了寺庙的兴衰历程与地方历史,应天寺重修记》详细描述了明代万历年间寺庙大规模修缮的经过,具有极高的史料价值。

龙池寺坐落于双流区东升街道,因寺内有“龙池”而得名,始建于宋代宣和年间(1119-1125年),距今近千年,寺庙背靠牧马山,面临成都平原,环境清幽,素有“龙池夜雨”的美誉,是古“双流八景”之一,龙池寺的建筑风格以小巧精致见长,现存山门、钟楼、鼓楼、观音殿等建筑,多为清代中期重建,整体布局呈四合院式,青瓦白墙,朱漆门窗,与周边竹林、池塘相映成趣,宛如一幅水墨画,寺内的龙池面积约500平方米,池水清澈,四季不涸,池畔古柏参天,树下设有石桌石凳,是夏季纳凉的好去处,相传龙池与地下暗河相通,曾有“龙显灵”的传说,当地百姓常来此祈雨,香火鼎盛,寺内还供奉着一尊宋代石雕观音像,高1.8米,造型端庄,衣袂飘飘,雕刻技艺精湛,是寺内的镇寺之宝,每年农历二月十九、六月十九、九月十九观音诞辰日,寺庙都会举办庙会,周边信众云集,热闹非凡,成为双流地区重要的民俗活动之一。

永祙寺位于双流区九江街道,始建于明代洪武年间(1368-1398年),距今已有600多年历史,是双流地区保存较为完好的明代寺庙之一,寺名“永祙”意为“永远祭祀”,体现了古代对先贤与神明的崇敬,寺庙占地面积约3000平方米,整体建筑呈中轴对称布局,由山门、前殿、正殿、后殿及左右厢房组成,其中正殿是寺内的核心建筑,面阔七间,进深五间,采用“抬梁式”木结构,屋顶为重檐歇山顶,覆盖黄色琉璃瓦,檐角高翘,气势恢宏,正殿内的佛像多为明代所塑,其中释迦牟尼佛高5米,结跏趺坐于莲台之上,神态庄严,两侧的十八罗汉像形态各异,栩栩如生,是明代雕塑艺术的珍品,永祙寺的另一特色是其园林布局,寺内种植有桂花、银杏、古柏等名贵树木,四季常青,花香四溢;后院的“放生池”内锦鲤游弋,池畔假山、亭台错落有致,营造出“曲径通幽处,禅房花木深”的意境,寺内还保存有明代《永祙寺碑记》,详细记载了寺庙的始建背景与历史沿革,是研究明代双流地区宗教文化的重要实物资料。

双流的这些著名寺庙,不仅是佛教文化的重要载体,更是地方历史的见证者,它们或古朴庄严,或清幽雅致,每一座寺庙都承载着独特的历史记忆与文化内涵,吸引着人们前来探寻其中的故事与韵味。

相关问答FAQs

Q1:双流最古老的寺庙是哪一座?它有什么独特之处?

A1:双流最古老的寺庙是应天寺,始建于唐代贞观年间(627-649年),距今已有1300多年历史,其独特之处在于:一是历史悠久,相传玄奘曾短暂停留;二是保存有唐代“应天钟”,钟声浑厚悠扬,是寺内的标志性文物;三是寺内明清碑刻丰富,详细记载了寺庙的兴衰历程,具有极高的史料价值。

Q2:参观双流的寺庙时,需要注意哪些宗教习俗?

A2:参观双流寺庙时,需尊重宗教习俗:一是进入寺庙应衣着得体,不穿短裤、短裙等过于暴露的服装;二是在殿堂内保持安静,不喧哗、不拍照(尤其是佛像前);三是未经允许,不随意触碰佛像、法器等宗教物品;四是遇到正在进行的宗教活动,应驻足观看,不随意走动或打扰;五是在寺庙内不吸烟、不随地吐痰,保持环境整洁。