寺庙敲钟本是一项承载着深厚文化内涵与宗教意义的传统仪式,但在现代社会,“乱敲钟”现象却时有发生——不分时辰的钟声、毫无章法的敲击频率、甚至将敲钟异化为付费娱乐项目,不仅背离了传统仪轨,也引发了不少争议,要理解这一现象,需从历史传统、现实需求与管理逻辑等多维度展开分析。

传统敲钟的规范与意义

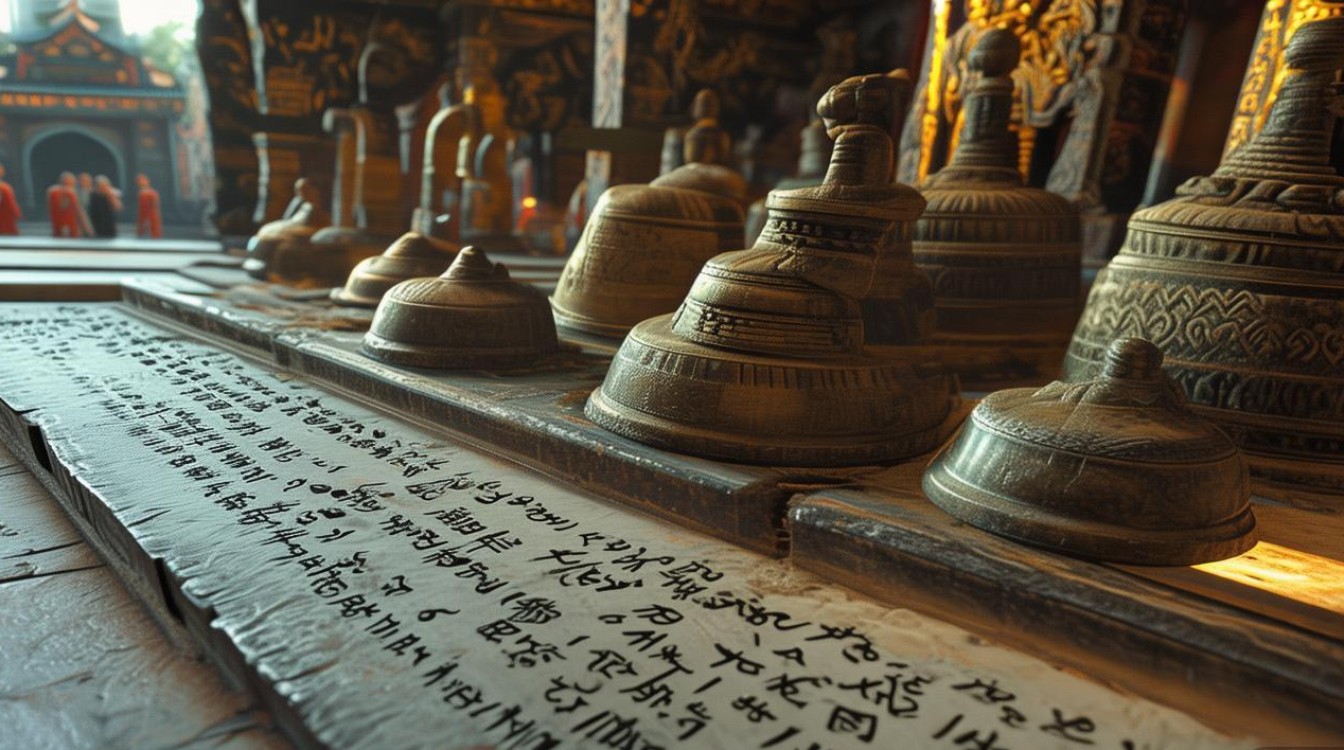

在古代,寺庙敲钟绝非随意为之,而是有严格的时间、频率与仪轨规范,以汉传佛教为例,“晨钟暮鼓”是核心传统:清晨敲钟(“开钟”),伴随“幽幽钟声出远山”,旨在唤醒众生、警醒尘梦;傍晚击鼓(“止鼓”),则象征一日修行结束、回归静寂,道教宫观亦有“早课撞钟,晚课击鼓”的规矩,钟声在道教中象征“通天彻地”,需配合特定经文与手诀,敲击节奏多为“一杵一偈”或“三杵九叩”,节奏缓慢而庄重,蕴含对神明的敬畏与对自然的敬畏。

从宗教内涵看,钟声被赋予多重象征意义:佛教认为“闻钟声,烦恼轻”,钟声能消除众生业障;道教则视钟声为“召神”与“净坛”的媒介,需在特定法事中按仪轨敲击,古代寺庙多兼具“报时”功能,晨钟暮鼓是周边居民判断时辰的依据,敲钟时间与农耕社会的作息紧密相关,具有公共服务的属性,传统敲钟的核心是“仪式感”与“功能性”的结合,而非随意的行为。

“乱敲钟”现象的成因分析

“乱敲钟”的本质是传统仪轨在现代社会的失序,其背后是文化认知、商业逻辑与管理缺失等多重因素交织的结果。

文化认知断层:大众对传统意义的陌生化

随着城市化进程加快,多数人已脱离传统农耕生活,对“晨钟暮鼓”的历史背景缺乏了解,大众对寺庙敲钟的认知多停留在“祈福”“许愿”的表层,甚至将其简单等同于“敲钟越响、愿望越灵”,这种功利化心态催生了随意敲钟的行为:游客为“多攒福气”,在短时间内反复敲钟;部分本地居民误以为“敲钟可驱邪”,在非传统节日频繁敲响,短视频等平台传播的“寺庙敲钟”内容,常放大“用力敲”“连续敲”等视觉冲击力强的画面,进一步误导大众对“正确敲钟方式”的认知。

商业化驱动:从“仪式”到“消费”的异化

部分寺庙为追求经济效益,将敲钟包装为“付费体验项目”,甚至推出“108元敲108下”“撞平安钟”等商业化产品,为提升游客“参与感”,工作人员可能鼓励游客“用力敲”“多敲几下”,导致钟声失去原有的庄重感,更有甚者,在寺庙入口设置“自动敲钟机”,游客投币即可随意敲击,将宗教仪式简化为娱乐游戏,这种商业化操作虽短期内增加了收入,却使敲钟的文化内核被消费逻辑取代,成为“乱敲钟”的重要推手。

管理缺位:规范与引导的不足

多数寺庙未针对敲钟行为制定明确的管理细则,缺乏对时间、频率、方式的明确规定,部分寺庙虽有“晨钟暮鼓”的传统,但未通过标识、广播等方式告知游客,导致游客因“不知情”而违规,寺庙管理人员多为宗教人士或普通工作人员,对传统仪轨的熟悉程度参差不齐,难以有效制止不当敲钟行为,在商业化程度较高的寺庙,管理重心常偏向游客流量与营收,对文化传承的重视不足,进一步加剧了“乱敲钟”的乱象。

现代生活节奏的冲击:仪式感的消解

现代社会的高节奏生活,使传统仪式中的“时间感”逐渐淡化,寺庙周边若位于商业区或景区,可能因游客流量大、噪音干扰多,难以严格遵循“晨钟暮鼓”的时间;部分寺庙为适应现代游客的“碎片化游览”,缩短了传统仪式时长,甚至将敲钟时间调整为“全天开放”,导致钟声的“仪式性”让位于“便利性”,这种对传统仪轨的妥协,本质上是对仪式感的消解,为“乱敲钟”提供了土壤。

传统与现代的冲突:规范与现实的平衡

“乱敲钟”现象的背后,是传统仪式在现代社会的适应性困境,传统文化需要与时俱进,以适应现代人的生活需求;过度商业化与随意化又可能导致文化内核的流失,解决这一问题,需在“保护传统”与“适应现实”之间寻找平衡:寺庙可通过标识、讲解等方式普及敲钟的文化意义,引导游客“恭敬参与”;管理部门可制定《寺庙敲钟行为规范》,明确时间、频率等基本要求;商业化操作需守住“文化底线”,避免将仪式异化为纯粹的商品,唯有如此,钟声才能在现代社会中继续承载其“警醒众生”“传承文化”的使命。

相关问答FAQs

Q1:寺庙敲钟次数为什么常被说成“108下”?有什么讲究?

A:佛教中“108”象征断除108种烦恼(包括“贪、嗔、痴”等根本烦恼与衍生烦恼),传统大型法事中,敲钟108下寓意“消除众生无量劫业障”,但需注意,“108下”并非固定标准,不同宗派、不同法事中敲击次数可能不同(如部分寺庙晨钟仅敲36下,象征“三十六天罡”),游客若遇“付费敲108下”的项目,需辨别其是否为传统仪轨,还是商业噱头。

Q2:去寺庙敲钟时,怎样才能做到不“乱敲”?

A:遵守寺庙的时间规定,尽量在“晨钟”(通常为清晨5:00-7:00)时段参与,避免在法事、休息时间随意敲击;提前询问工作人员或查看标识,了解正确的敲击方式(如轻缓敲击钟体中下部,而非用力撞击边缘);心怀恭敬,将敲钟视为“静心修行”而非“许愿工具”,敲击时默念祈福话语,避免嬉笑喧哗,若寺庙提供自动敲钟机,建议优先选择“传统模式”(按固定节奏敲击),而非随意操作。