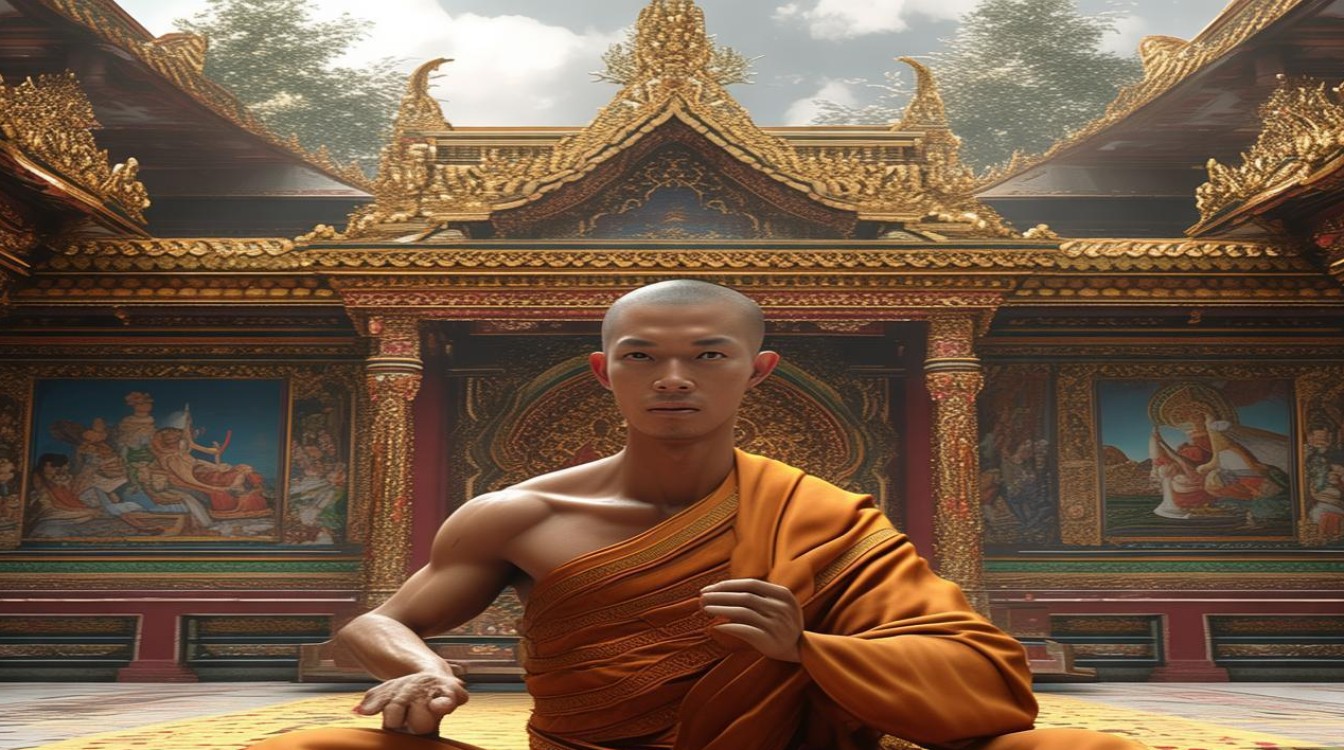

寺庙受戒是佛教中一项重要的宗教仪式,指修行者通过特定仪式,从戒师处接受戒律,承诺在日常生活中遵守相应的行为规范,以此净化身心、规范行为,为修行解脱奠定基础,这一仪式不仅是佛教“戒定慧”三学的基础,也是修行者从世俗走向宗教实践的重要标志。

受戒的背景与目的

佛教认为,众生因无明造作恶业,导致生死轮回,戒律的作用是“防非止恶”,通过约束身口意三业,减少恶业增长,为修定、修慧创造条件,佛陀在世时,根据僧团和在家信众的不同需求,制定了相应的戒律,如出家僧人的比丘戒、比丘尼戒,在家居士的五戒、八关斋戒等,受戒的本质是“发心”——修行者自愿接受戒律的约束,以“上求佛道,下化众生”为目标,践行慈悲与智慧。

受戒的对象与戒律类型

受戒可分为出家戒和在家戒两大类,不同身份的修行者需受持相应的戒律,具体如下表所示:

| 戒律类型 | 适用对象 | 核心戒条(简要) | 修行意义 |

|---|---|---|---|

| 沙弥戒/沙弥尼戒 | 准备出家的男众(沙弥)/女众(沙弥尼) | 10戒:不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不饮酒、不非时食、不着香花鬘、不歌舞倡伎、不坐卧高广大床、不捉持金银宝物 | 培养基本戒行,断除世俗贪染,为受具足戒做准备 |

| 比丘戒/比丘尼戒 | 正式出家的男众(比丘)/女众(比丘尼) | 比丘250戒、比丘尼348戒(根本戒如不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不破见等) | 规范僧团生活,保障修行者远离恶缘,趋向解脱 |

| 五戒 | 在家居士 | 5戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒 | 奠定人天善果基础,减少现世痛苦,为未来修行积累资粮 |

| 八关斋戒 | 在家居士(短期出家受持) | 在五戒基础上增加:不非时食、不坐卧高广大床、不香花鬘、不歌舞倡伎、不香油涂身 | 体验出家清净生活,一日一夜断除世俗欲望,积累功德 |

受戒的过程与注意事项

受戒需通过严格的仪式,确保修行者“知戒、懂戒、持戒”,以出家“三坛大戒”(沙弥戒、比丘戒、菩萨戒)为例,过程通常包括:

- 前期准备:学习戒律经典(如《四分律》《梵网经》),了解戒条含义及犯戒后果;通过“忏摩”(忏悔)消除过去业障,发清净心。

- 仪式环节:在戒师(如戒和尚、羯磨师)主持下,通过“问遮”(询问是否具备受戒资格)、“请师”(请求授戒)、“授戒表”(接受戒体)等环节,正式领受戒律。

- 受戒后实践:每日诵戒反思,定期参加“布萨”(僧团诵戒会议);若犯戒,需通过“忏悔”清净罪业,并在生活中严格持戒,做到“戒体清净”。

在家居士受五戒或八关斋戒,通常可在寺院中由法师主持,仪式相对简化,但同样需发心清净、理解戒义。

受戒的意义

受戒并非外在的束缚,而是内在自由的开始,通过持戒,修行者可减少欲望对心性的干扰,培养定力与智慧;从社会层面看,持戒能促进人与人之间的信任与和谐,践行佛教“慈悲利他”的核心精神,正如佛陀所言:“戒为无上菩提本,长养一切诸善根。”受戒是修行者迈向解脱的基石,也是佛教信仰实践的重要体现。

相关问答FAQs

Q1:受戒后是否必须终身持戒?如果无法做到怎么办?

A:出家戒(如比丘戒)是终身制,若因特殊原因无法持守,可依教还俗,但发心受戒时应尽力践行;在家五戒属于“可持可舍”,若遇到特殊情况(如医生要求饮酒治病),可暂时舍戒,事后重新受持,但应避免故意破戒,关键是发心清净,即使未能圆满,也应努力持守,逐步提升。

Q2:在家居士受五戒时,是否必须全部受持?可以只受其中几条吗?

A:在家居士可根据自身情况选择受持部分戒条(如仅受“不杀生”“不妄语”),但应发心“尽形寿”(终身)持守,而非随意取舍,受戒前需充分了解每条戒义,若因能力有限无法全部受持,可从易守的开始,逐步扩展,确保“心戒相应”(内心真正认同戒律的价值)。