寺庙地藏王殿是汉传佛教寺院中极具特色与宗教意义的单体建筑,通常以供奉大愿地藏王菩萨为核心,融合了佛教教义、建筑艺术与民间信仰,成为信众祈福超度、践行孝道的重要精神场所。

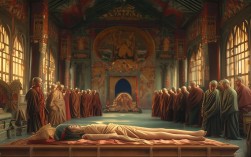

地藏王殿的信仰核心源于地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏大誓愿,据《地藏菩萨本愿经》记载,地藏菩萨在过去世曾为婆罗门女、光目女,因救度母亲脱离恶道而发弘愿,故在民间被誉为“大愿地藏”,司掌幽冥界,救度地狱、饿鬼、畜生等六道众生,同时庇佑生者消灾延寿,殿内正中通常供奉地藏王菩萨像,多为结跏趺坐,身披袈裟,手持宝珠或锡杖,面容慈悲而威严,两侧常侍立道明和尚、闵公菩萨等胁侍,或塑有“地藏六道相”,展现菩萨度化不同众生的场景,如饿鬼道施食、畜生道救度等,直观传递“慈悲济世”的佛教精神。

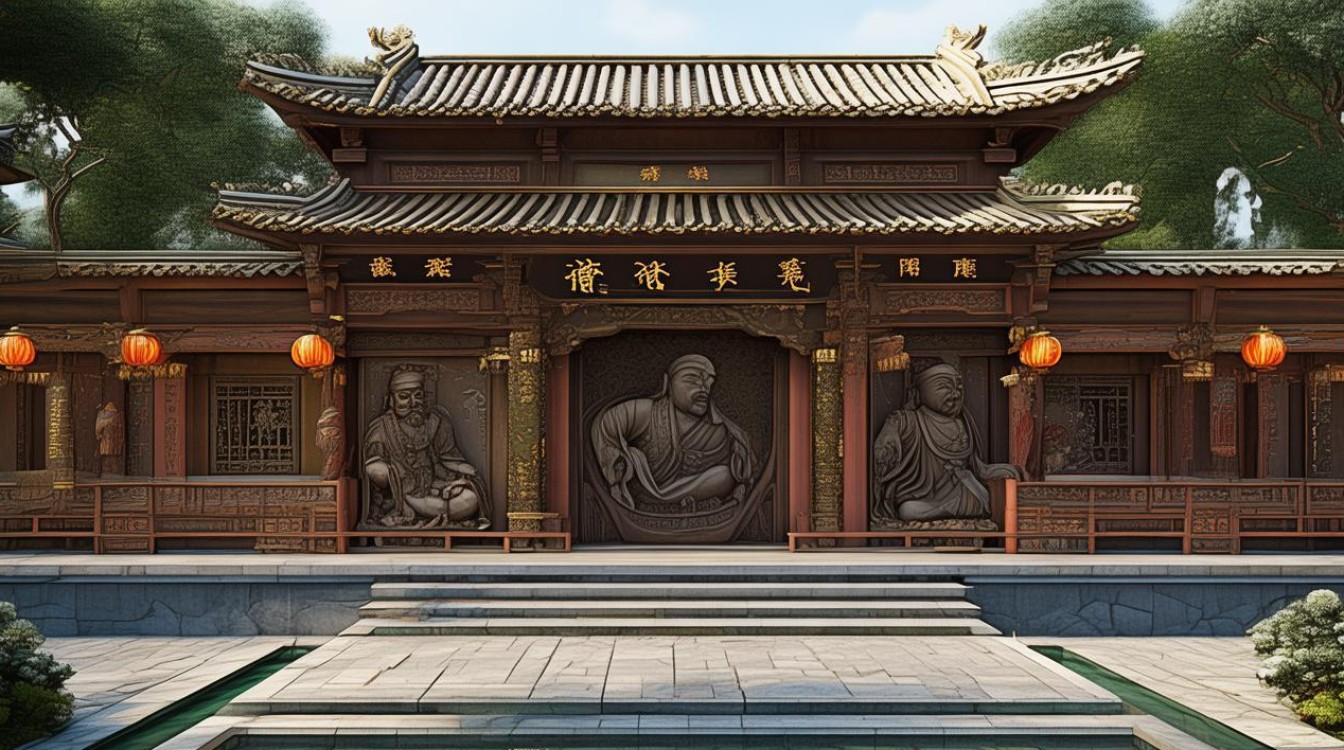

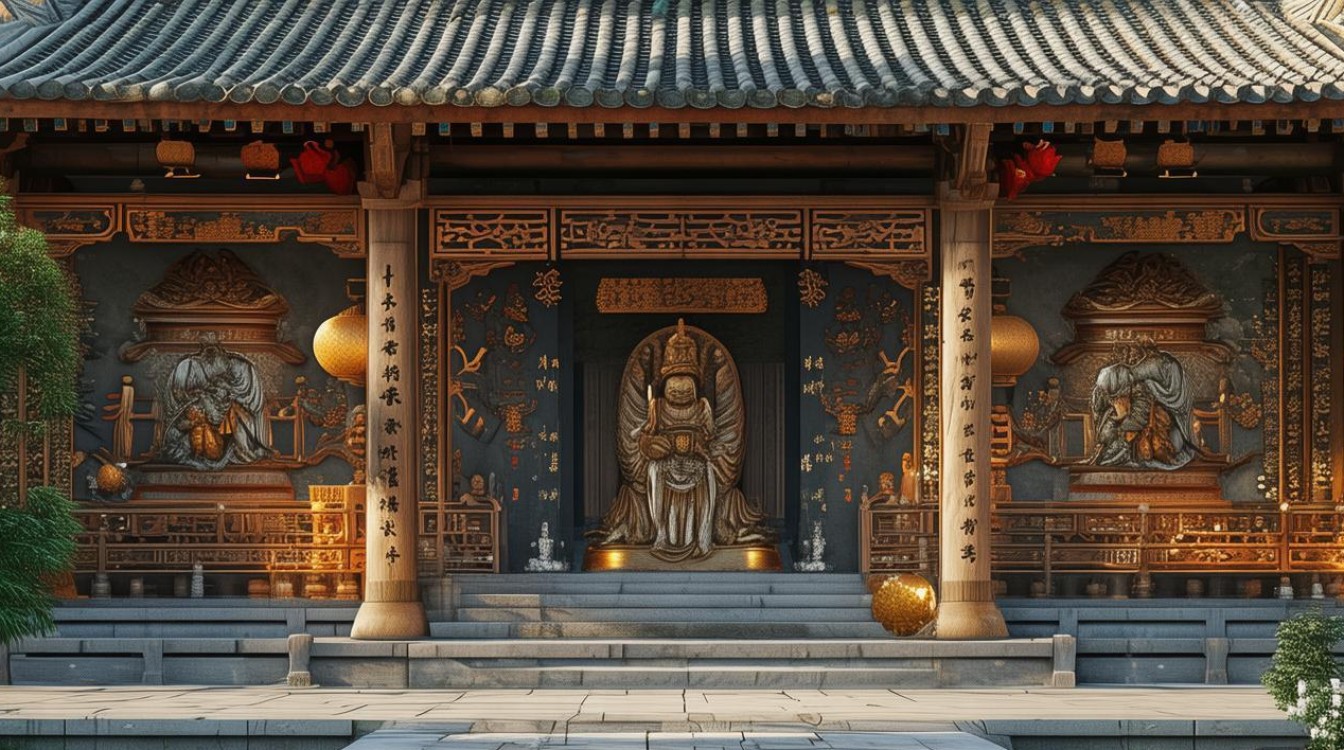

建筑布局上,地藏王殿多位于寺院中轴线后部或独立成院,与天王殿、大雄宝殿等形成功能互补,其形制因地域文化差异而各具特色:江南地区寺院的地藏王殿多采用歇山顶,飞檐翘角,覆以青瓦或琉璃瓦,四周回廊环绕,体现“精巧雅致”的江南风格;北方寺院则常见硬山顶或庑殿顶,体量庄重,墙体厚重,多采用砖木结构,如山西五台山黛螺顶的地藏殿,以“五方文殊”与“地藏菩萨”共祀闻名,殿内彩塑金身,气势恢宏;藏传佛教寺院的地藏殿则融合唐卡、壁画艺术,殿内绘制“六道轮回图”“地狱变相图”等,色彩浓烈,兼具宗教仪轨与艺术表现力,殿内空间布局多遵循“中尊胁侍”的造像传统,正中设高坛,坛前设供桌、香炉、烛台,供信众供奉鲜花、水果、清灯等,地面常铺设蒲团,供信众跪诵《地藏经》、礼佛忏悔。

文化内涵层面,地藏王殿既是宗教仪轨的载体,更是民间孝道与生死观的体现,传统中,农历七月被视为“孝亲月”“鬼月”,寺院地藏王殿会举行盛大的“盂兰盆会”“地藏法会”,信众通过诵经、供僧、放生、施食等方式,为祖先超度、为亡者祈福,这一习俗源于地藏菩萨“孝亲度亡”的本愿,与儒家“慎终追远”的思想深度融合,形成独特的“佛教孝道文化”,殿内常悬挂“众生度尽”“愿力无边”等匾额,两侧楹联多取自《地藏经》,如“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,既是对菩萨精神的赞颂,也引导信众践行慈悲利他的处世准则。

不同地域地藏王殿建筑特色对比

| 地域 | 建筑形制 | 内部装饰 | 文化象征 |

|------------|----------------|------------------------|--------------------------|

| 江南地区 | 歇山顶,回廊环绕 | 木雕、彩绘,风格清雅 | 水乡柔美与禅意结合 |

| 北方地区 | 硬山顶/庑殿顶 | 壁画、泥塑,风格庄重 | 中原正统与宗教威严 |

| 藏传地区 | 平顶式,金顶装饰 | 唐卡、坛城,色彩浓烈 | 密宗仪轨与生命轮回观 |

相关问答FAQs

Q1:地藏王殿和寺庙的大雄宝殿有何功能区别?

A1:大雄宝殿是寺院的核心建筑,供奉释迦牟尼佛(“大雄”意为降伏烦恼的大英雄),代表佛教的根本教义“觉悟”,是日常法事、讲经说法的主要场所,侧重于“生者的修行与解脱”;地藏王殿则以供奉地藏王菩萨为核心,侧重于“亡者的超度与救度”,功能上更贴近民间对“生死关怀”“孝亲报恩”的需求,二者共同构成佛教“生善灭恶”的完整教化体系。

Q2:普通人参拜地藏王殿有哪些注意事项?

A2:参拜地藏王殿应心怀恭敬,衣着整洁(避免穿着暴露、佩戴饰品);进入殿内需脱帽,不喧哗、不指点佛像;上供可选择鲜花(表清净)、水果(表圆满)、清水(表平等),避免荤腥;可虔诚礼佛三拜,默念“南无大愿地藏王菩萨”,或诵持《地藏经》片段;若为亡者祈福,可在殿内“往生牌位”处书写姓名,或请僧众诵经回向,核心在于“诚心”,无需拘泥于形式,但需尊重宗教仪轨与公共秩序。