在佛教的教义体系中,死亡并非生命的终结,而是轮回中的一个重要节点,是生命形态从“此有”向“彼有”的转变,这种生死观深刻影响着佛教徒对尸体的认知与处理方式,其核心围绕“慈悲”“智慧”与“解脱”展开,既尊重生命的尊严,也引导生者与亡者共同面对生死的实相。

佛教的生死观:尸体是“暂居所”,非“自我”

佛教认为,生命的本质是“五蕴和合”——色(肉体)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(分别心)的暂时聚合,色身”如同承载灵魂的“房屋”,而真正的“我”并不存在(即“无我”),尸体并非需要恐惧或禁忌的“秽物”,而是五蕴离散后留下的“暂居所”,是生命从一期轮回进入下一期的过渡形态。

《涅槃经》中佛陀言:“一切众生,皆悉无常,生必有死,犹如朝露。”死亡只是色身的坏灭,而“识神”(心识)会根据生前善恶业力,进入六道(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)中的某一道继续轮回,基于此,佛教对尸体的处理,本质是对“无常”的接纳,以及对亡者“脱离苦海、趋向解脱”的祝愿。

佛教对尸体的处理方式:以慈悲为怀,以解脱为志

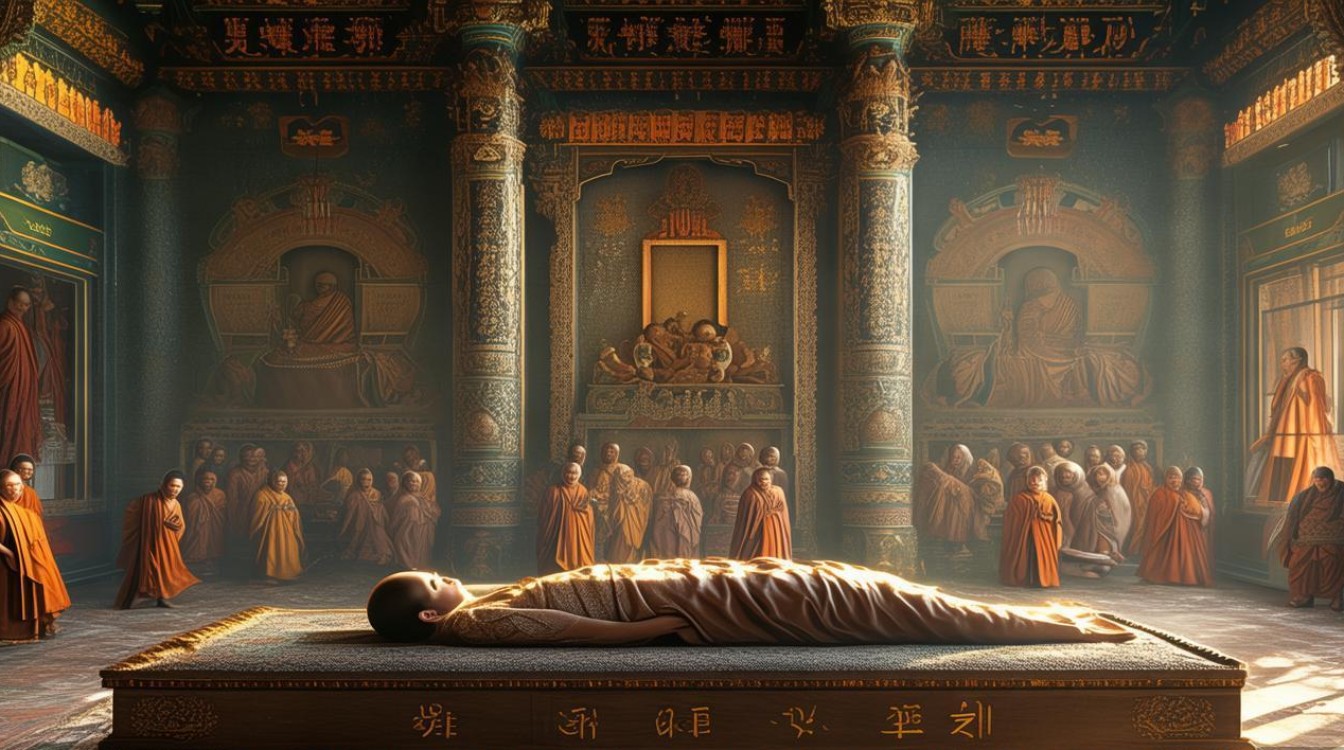

佛教徒去世后,尸体的处理遵循“简朴、庄严、利于解脱”的原则,不同流派与文化背景下略有差异,但核心均体现对生命的尊重与对轮回的超越。

火葬:最普遍的方式,象征“薪尽火传”

火葬是佛教最主流的尸体处理方式,其起源可追溯至佛陀本人——佛陀涅槃后,弟子们以火葬方式处理其遗体,留下舍利(骨灰、舍利子)供后人供奉,佛教认为,火葬具有多重意义:

- 减少执著:土葬可能让人对“肉体留存”产生执念,火葬通过“色身归于火”的直观方式,提醒生者“诸行无常”,放下对物质形态的贪恋。

- 利于往生:汉传佛教认为,火葬的火焰可象征“智慧之火”,焚烧亡者生前业障,帮助其更顺利地往生净土;藏传佛教则视火葬为“布施”的一种,将身体布施给火焰,供养众生,积累功德。

- 卫生与环境:在古代,火葬可避免尸体腐烂引发的疾病,也符合佛教“惜福”的观念,避免占用过多土地。

塔葬与供奉舍利:象征“法身常住”

对于高僧大德或具有特殊修行成就的佛教徒,其火化后的舍利(舍利子、舍利花等)会被视为“戒定慧”的结晶,建塔供奉,例如佛陀的舍利被分为八份,分葬于各地佛塔,成为佛教徒礼拜的对象,塔葬的意义在于:

- 纪念修行榜样:舍利是僧人修行成果的体现,供奉舍利是对“法身”的尊敬,提醒众生“佛法僧”三宝的永恒价值。

- 激励修行:舍利被视为“福田”,供信徒礼拜、供养,可积累福德,同时激励生者思考“如何通过修行超越生死”。

其他方式:因地制宜,体现慈悲

在特殊环境下,佛教也接受其他处理方式:

- 天葬(藏传佛教):主要流行于藏区,将尸体置于高山,让秃鹫啄食,佛教认为,这是“布施身体”的极致体现,将身体还给自然,供养其他生命,同时通过“身布施”消除对身体的执著,帮助亡者积累往生善道的资粮。

- 水葬(部分南传佛教地区):将尸体投入河流,视为“布施水族”,同样以布施为核心,体现“慈悲平等”的精神。

- 林葬(少数流派):将尸体置于森林,回归自然,象征“万物一体”,契合佛教“缘起性空”的观念——身体与自然本为一体,离散不过是“缘聚缘散”。

临终关怀与死后仪式:助亡者“正念往生”

佛教不仅关注尸体本身,更重视亡者临终及死后的“中阴”阶段(死后至转世前的49天),认为此时亡者的心识极为敏锐,易受外界影响,因此有系统的临终与死后仪式:

- 临终助念:亡者临终时,亲友会围绕其身旁,称念阿弥陀佛名号或往生咒,帮助其保持“正念”(不贪恋生命、不恐惧死亡),心系净土,往生西方极乐世界”。

- 七七斋与回向:亡者去世后,家人会每七日举行一次法事(共七次),通过诵经、布施、供养三宝,将功德“回向”给亡者,助其消除业障,避免堕入恶道。

- 守灵与告别:守灵期间,会为亡者诵经、供水、供灯,象征“光明指引心识”,同时引导生者以“慈悲心”代替“悲伤”,将死亡视为“修行的契机”。

佛教处理尸体的核心原则

无论是火葬、塔葬还是其他方式,佛教处理尸体的核心始终围绕三点:

- 慈悲平等:对尸体保持恭敬,不因其“无生命”而轻慢,体现对所有生命的尊重;

- 破除我执:通过仪式与处理方式,让生者认识到“身体非我”,放下对“永恒”的执著;

- 导向解脱:一切仪式的根本目的是帮助亡者脱离轮回,趋向“涅槃”(无余涅槃或有余涅槃),这才是对生命最高的“慈悲”。

相关问答FAQs

Q1:佛教徒去世后必须火葬吗?有没有其他选择?

A:并非绝对,火葬是佛教最普遍的方式,因其符合“无常”“布施”的教义,且与佛陀涅槃后的处理方式一致,但在特定文化或环境下,也接受天葬、水葬、土葬等方式,只要处理方式符合“慈悲”“不杀生”的原则,且能帮助生者破除执著、亡者积累资粮,均可被接受,在气候寒冷无法火葬的地区,土葬也是可行的;藏传佛教的天葬则被视为“大布施”,具有特殊的修行意义。

Q2:佛教为何强调“助念”?助念真的能让亡者往生吗?

A:助念是佛教临终关怀的核心,基于“心识主导轮回”的教义——亡者临终及死后“中阴期”的心识状态,直接影响其转道去向,助念通过称念佛名、咒语,为亡者创造一个“正念”的外境:佛号的声音能帮助亡者排除恐惧、贪恋等负面情绪,将心专注在“佛”的功德上,若亡者生前有信愿,便可能“心佛相印”,往生净土。

需要说明的是,助念的“效果”并非“靠他力”,而是“自力与他力结合”,若亡者生前深信因果、精进修行,助念是“临门一脚”;若亡者生前无信,助念也能为其种下善根,减少恶道之苦,助念的本质是“慈悲的陪伴”与“智慧的引导”,而非迷信的“保佑”。