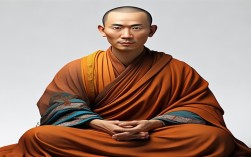

达观法师(1546-1604),明代佛教临济宗高僧,世称紫柏大师,号达观,与憨山德清、莲池祩宏、蕅益智旭并称“明末四大高僧”,他的一生以复兴佛教、弘扬正法为己任,在刻印藏经、禅法革新、宗教融合等方面贡献卓著,是明末佛教复兴运动的核心推动者,其思想与行实对后世佛教发展影响深远。

生平:从求法少年到佛教脊梁

达观法师俗姓沈,名真可,字达观,号紫柏,生于明嘉靖二十五年(1546年),江苏吴江人,幼年聪颖异常,七岁不茹荤,十七岁时听《法华经》“诸佛世尊,唯以一大事因缘出现于世”一句,心生感动,顿萌出家之志,先投苏州虎丘寺僧明觉出家,后游方参学,遍历名山大刹,先后参访无极明信、遍融真圆等名师,二十七岁时,在嵩山少林寺受具足戒,正式成为比丘僧。

此后,达观法师开始游历四方,弘法利生,他足迹遍及江南、华北、西南等地,曾住持庐山开先寺、杭州径山寺、北京慈寿寺等名刹,与憨山德清、李贽、汤显祖等文人名士交往密切,推动佛教与儒、道文化的对话,万历三十二年(1604年),因“妖书案”牵连,被诬陷下狱,在狱中端坐念佛,安详圆寂,享年五十九岁,后门人将其葬于江西庐山,塔名“慈明塔”。

弘法事业:以刻藏为心,以实践为行

达观法师所处的明末,佛教内部呈现衰微之势:官方《大藏经》刻印停滞,民间典籍匮乏;部分僧侣空谈玄理,脱离修行实践;加之朝廷对佛教政策摇摆,佛教发展陷入困境,达观法师以“兴教护法”为使命,从三方面推动了佛教复兴。

(一)主持刻印《嘉兴藏》,开启民间刻藏先河

针对佛教典籍流通不畅的问题,达观法师发愿重刻《大藏经》,他联合憨山德清、居士陆光祖等,于万历十二年(1584年)在嘉兴楞严寺设“藏板”,因又称《嘉兴藏》或《径山藏》,此藏突破传统官刻《大藏经》的方册装帧,采用线装册页形式,便于携带和流通;内容除收录历代藏经外,还增补了大量宋元以来高僧的著作及外典,共收典籍2100余部,1.1万余卷,历时百年才完成。

《嘉兴藏》的刻印是中国佛教史上的里程碑:它开创了民间联合刻藏的模式,降低了成本,扩大了传播范围;保存了大量稀有典籍,为后世佛教研究提供了珍贵文献;更重要的是,它打破了官方对佛教典籍的垄断,使佛法得以深入民间,推动了佛教的大众化。

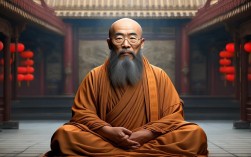

(二)主张“禅教一致”“禅净双修”,革新佛教风气

明末佛教界存在“禅门轻教”“空谈玄理”的弊端,部分僧侣以“不立文字”为由,忽视经典研习和戒律持守,达观法师对此深恶痛绝,提出“禅教一致”“禅净双修”的主张,强调禅宗与教宗(如天台、华严)、禅修与净土的圆融互摄。

他认为:“禅者,佛心也;教者,佛语也;律者,佛行也,三者一体,不容偏废。”主张以禅为体,以教为用,通过研习经典明心见性,持戒修行巩固悟境,他提倡禅净双修,以禅定为基础,念佛为归宿,认为“念佛是禅,禅是念佛”,既避免禅宗流于空疏,又防止净土宗执着名相,使修行更具可操作性。

(三)践行“农禅并重”,以行动护教

达观法师反对“不事生产”的僧风,主张“农禅并重”,倡导僧人在修行之余参与劳动,自给自足,他曾说:“一日不作,一日不食”,强调通过劳动磨练心性,减少对信众的依赖,在住持寺院时,他带头开荒种田、修缮殿宇,使许多衰败的古刹重焕生机。

他还积极参与社会慈善:遇灾荒时,带头募粮赈灾;调解民间纠纷,以佛法化解矛盾;甚至为蒙冤的官员鸣不平,展现佛教的社会关怀,他的行为打破了“出世”与“入世”的界限,使佛教成为社会道德的净化剂。

思想体系:融汇三教,直指人心

达观法师的思想以禅宗为核心,融合天台教观、净土法门,并吸收儒道智慧,形成独具特色的“明末佛教革新”思想体系。

| 核心思想 | 具体主张 | 经典依据与体现 |

|---|---|---|

| 禅教一致 | 禅宗与教宗圆融互摄,反对“禅独尊、教轻视”,主张以教明禅,以禅证教。 | 引用《坛经》“佛法在世间,不离世间觉”,结合天台“教观双美”,强调理论与实践结合。 |

| 禅净双修 | 以禅定为基础,念佛为归宿,主张“即心是佛,念佛是心”,破除禅净对立。 | 诠释《观无量寿经》“是心作佛,是心是佛”,认为念佛是禅的落实,禅是净土的根源。 |

| 三教融合 | 认为儒、释、道“同源异流”,皆教人向善,主张以佛教心性论融合儒家伦理、道家自然。 | 与李贽、汤显祖对话时提出“三教本同”,引用《易经》“穷理尽性以至于命”,说明三教终极目标一致。 |

| 实践修行 | 反对口头禅,主张“在生活中修行”,强调戒律持守、劳动磨炼、慈悲利他。 | 以百丈怀海“一日不作,一日不食”为榜样,在弘法、刻藏、赈灾中践行佛法。 |

历史影响:明末佛教的“中兴之臣”

达观法师的一生,是明末佛教复兴的缩影,他主持刻印的《嘉兴藏》解决了典籍流通问题,使佛法深入民间;他倡导的“禅教一致”“禅净双修”革新了佛教风气,推动了修行实践;他推行的“农禅并重”和社会慈善,重塑了佛教的社会形象。

他与憨山德清、莲池祩宏、蕅益智旭并称“明末四大高僧”,其中达观法师以“刚烈勇猛”著称,被后世尊为“明末佛教脊梁”,他的思想不仅影响了明清佛教的发展,还为近人间佛教提供了重要借鉴——即佛教应在坚守根本的同时,积极回应社会需求,以文化、教育、慈善等方式服务大众。

相关问答FAQs

Q1:达观法师为什么被称为“明末佛教脊梁”?

A1:达观法师被称为“明末佛教脊梁”,主要因其三方面贡献:一是主持刻印《嘉兴藏》,解决了明末佛教典籍匮乏问题,推动了佛法流通;二是倡导“禅教一致”“禅净双修”,革新了当时佛教空谈玄理的风气,强调实践修行;三是推行“农禅并重”和社会慈善,重塑了佛教的社会责任形象,他以“兴教护法”为使命,在佛教衰微之际挺身而出,其精神与行实被后世尊为佛教复兴的典范,故有此称。

Q2:《嘉兴藏》的刻印对后世佛教有何影响?

A2:《嘉兴藏》的刻印对后世佛教影响深远:一是开创了民间联合刻藏的模式,打破了官方对佛教典籍的垄断,使藏经得以更广泛传播;二是保存了大量宋元以来的高僧著作及外典典籍,为佛教研究提供了珍贵文献;三是其方册装帧形式便于携带,促进了佛教的大众化,使更多信众能接触和学习佛法。《嘉兴藏》的刻印还带动了明清佛教刻经事业的繁荣,为近代佛教复兴奠定了文献基础。