释久晃法师,当代佛教界德高望重的僧伽,以其深厚的佛学造诣、朴实的修行风格与积极的入世弘法精神,在信众中广受尊崇,法师出生于江南书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期即对生死哲学生起深切思惟,十八岁时依止苏州寒山寺方丈性空长老剃度出家,法名“久晃”,寓意“久历尘劳,心光普照”。

出家后,释久晃法师先于寒山寺依止长老修习禅法,每日研习《楞严经》《法华经》等大乘经典,兼修止观禅定,二十岁受具足戒于镇江金山寺,为深入佛法义理,后赴中国佛学院深造,师从太虚大师弟子印顺法师,系统学习唯识中观、天台教观,并以《人间佛教思想与现代社会的契合》为题撰写论文,获佛学硕士学位,毕业后,法师先后驻锡杭州灵隐寺、上海玉佛寺,致力于经典讲学与禅修实践,主张“教观并行,解行并重”,强调佛法智慧需融入日常生活,以“烦恼即菩提”的圆融观念指导现代人的心灵修行。

在弘法利生方面,释久晃法师秉持“人间佛教”理念,积极推动佛教文化与现代社会的对话,他先后创办“心灯禅修中心”“般若公益书院”,面向社会开设禅修班、经典诵读会、心理健康讲座等活动,年均受众超万人次,尤其在疫情期间,法师通过线上平台开示《金刚经》《维摩诘经》,以“无常中见真常”的智慧安抚大众焦虑,其讲经视频被广泛传播,被誉为“云端弘法”的先行者,法师还重视佛教文化与艺术、教育的融合,曾策划“梵音与诗”跨界音乐会、“少年读经典”公益夏令营等活动,让佛法智慧以更贴近时代的方式走进大众生活。

释久晃法师的著作以朴实通透、契理契机为特色,代表作有《禅与现代人的心灵疗愈》《法华经的生活智慧》《烦恼菩提的日常功课》等,禅与现代人的心灵疗愈》一书被多所高校列为心理健康推荐读物,他常说:“佛法不在庙堂高远,而在柴米油盐;修行不是避世离群,而是在尽责中觉悟。”这种贴近生活的弘法风格,使其成为连接传统智慧与现代心灵的桥梁。

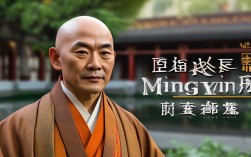

以下为释久晃法师基本信息概览:

| 类别 | |

|---|---|

| 法名 | 释久晃 |

| 出生年份 | 1975年 |

| 剃度恩师 | 性空长老(寒山寺方丈) |

| 主要依止宗派 | 禅宗(临济宗)、天台宗 |

| 毕业院校 | 中国佛学院 |

| 主要弘法道场 | 苏州寒山寺、杭州灵隐寺、上海玉佛寺、“心灯禅修中心”创办人 |

| 代表著作 | 《禅与现代人的心灵疗愈》《法华经的生活智慧》《烦恼菩提的日常功课》等 |

| 弘法特色 | 契理契机、解行并重、融合现代生活、推动佛教文化社会化 |

相关问答FAQs

Q1:释久晃法师的修行法门有何特色?

A1:释久晃法师的修行法门以“禅净双修,教观融合”为核心特色,他强调禅宗的“明心见性”与净土宗的“持名念佛”相结合,主张“禅是净土之禅,净是禅之净土”,认为无论参禅或念佛,最终目的都是回归自性,在教义上,他融合天台教观“止观双运”的理念,提倡“在生活中修行,在修行中生活”,将日常的行住坐卧、待人接物视为观照自心的道场,尤其注重对“烦恼转化”的实践指导,认为现代人的贪嗔痴等烦恼正是修行的最好对境。

Q2:释久晃法师如何看待佛教与现代社会的关系?

A2:法师认为佛教与现代社会并非对立,而是“契理契机”的共生关系,他提出“佛教是现代人的心灵良药”,主张佛法应积极回应现代社会的问题,如焦虑、迷茫、人际关系疏离等,他反对将佛教视为消极避世的宗教,强调“入世菩萨行”的重要性,鼓励信众在家庭、职场中践行“慈悲喜舍”,以佛教的智慧解决现实困境,他支持佛教与现代科技、文化、教育领域的对话,认为佛教需在保持教义根本的前提下,用现代人易于接受的方式传播,如通过新媒体、艺术、心理学等载体,让古老的智慧焕发新的生机。