在生活中,我们难免会遇到他人的误解、指责甚至无理取闹,这些情境往往让人心生烦恼、委屈或愤怒,佛教作为注重内心修行的智慧体系,面对“无理”并非消极忍受,而是以慈悲为怀、以智慧为导,将外境转化为修行的道场,从佛教的视角看,“无理”的本质是众生无明烦恼的显现,也是检验心性、增长定慧的增上缘。

佛教对“无理”的本质认知:缘起性空,无我无人

佛教认为,世间万法皆是“缘起性空”,一切现象的形成依赖因缘和合,没有固定不变的“自性”,他人的“无理”行为,并非孤立存在,而是源于其自身的无明、贪嗔痴烦恼,以及过去、现在无数因缘的交织,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄。”当我们执着于“他无理”“我委屈”的念头时,反而会陷入“我执”的痛苦中。

从“因果”的角度看,他人当下的言行,是其过去种因现果的结果;而我们面对“无理”时的反应,也会成为未来的因,若以嗔恨回应,只会种下更多烦恼的种子;若以智慧转化,则能转逆缘为顺缘,正如《大智度论》所说:“嗔恚之害,则破诸善法,坏好名闻,堕于恶道。”面对“无理”,首要的认知是:这不是针对“我”的个人攻击,而是众生共有的烦恼显现,理解这一点,便能减少内心的对立与执着。

应对“无理”的核心心法:慈悲为体,智慧为用

佛教应对“无理”的核心,在于平衡“慈悲”与“智慧”:既要体谅众生的苦,也要保持内心的清明。

慈悲:理解烦恼背后的苦

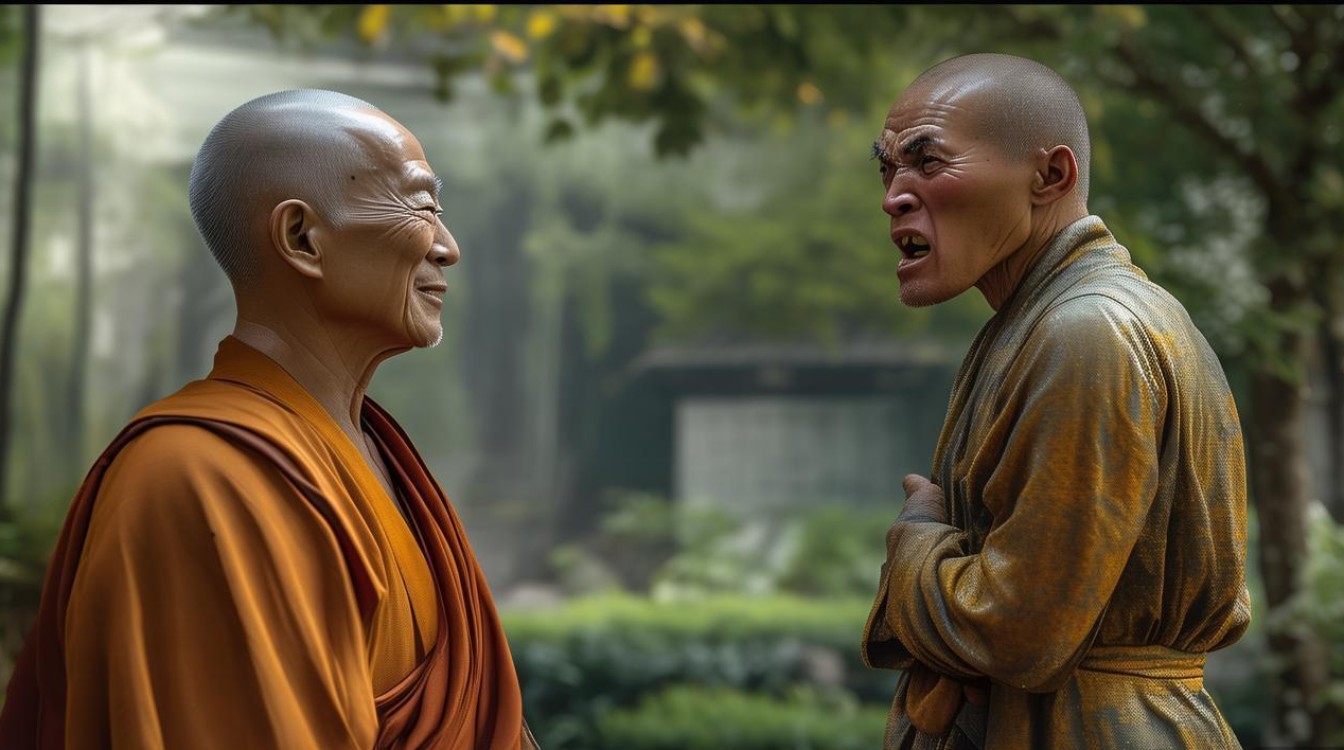

“慈悲”是佛教的根本精神,所谓“慈能与乐,悲能拔苦”,他人的“无理”言行,往往是其内心痛苦、焦虑或恐惧的外化,一个内心充满嗔恨的人,自身早已被烦恼所困,正如《法句经》所言:“嗔为毒之最,狂毒入心者。”若能以慈悲心观照,便会生起“怜悯”而非“计较”——对方何尝不是被无明驱使的可怜众生?这种视角的转变,能自然消解内心的对立感。

智慧:不被境界转,转境界为道

“智慧”并非圆滑世故,而是看清本质、如理作意的觉知力,面对“无理”,智慧体现在三个方面:

- 观照自心:不被外境牵着走,觉察内心的嗔恨、委屈等情绪生起的过程,如《阿含经》所言“如人执炬,照物亦自不烧”,当情绪生起时,不压抑、不跟随,只是看着它,便能保持内心的清明。

- 分别与不分别:在行为上,若涉及原则问题,可据理力争、保护自身与他人,这是“分别”;但在内心,不执着于“他对”“我错”的二元对立,这是“不分别”,如六祖惠能所言:“若真修道人,不见世间过。”不见他人的过,并非是非不分,而是不被是非染污自心。

- 善巧方便:佛教并非提倡“一味忍让”,而是强调“应机说法”,对可度化者,以慈悲心引导;对无法沟通者,保持距离、不结恶缘,如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,善巧应对也是一种智慧。

实践方法:从“忍辱”到“觉知”,转化烦恼为资粮

佛教的“忍辱波罗蜜”,常被误解为消极忍受,实则是对治烦恼的积极修行。《瑜伽师地论》将“忍辱”分为“生忍”“法忍”“无生法忍”:生忍是面对逆境时能忍耐,不生嗔恨;法忍是观照万法皆空,不被苦乐所动;无生法忍是体悟诸法实相,生起不退转的智慧,面对“无理”,可从以下具体方法入手:

观修“无常”:烦恼如云,心性如天

“无理”带来的情绪,如同天上的乌云,看似厚重,终会消散,通过观修“无常”,了知嗔恨、委屈等情绪都是生灭变化的,不会永恒存在,如《八大人觉经》所言:“觉悟世间无常,国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主。”当情绪生起时,默念“这感觉会过去”,便能减少对情绪的执着。

回向功德:将烦恼转化为修行资粮

面对“无理”时,若能保持正念,可将这一过程转化为修行的机会,生起嗔恨心时,立刻觉察:“这是烦恼在考验我。”然后深呼吸,观想将这份烦恼转化为清净心,回向给所有众生:“愿以此清净心,断除一切众生的嗔恨。”这种“转烦恼为菩提”的修行,能快速平息内心的波澜,增长福慧。

依止经典:以法为镜,照见自心

佛教经典是应对烦恼的“良医”,遇到“无理”时,可思维《金刚经》的“应无所住而生其心”——不被对方的言行“住”在心中,保持内心的清净;《普门品》的“念观世音菩萨,一切患难皆得解脱”——通过念佛号或菩萨名号,将注意力从外境转向内心,获得安定。

不同情境下的佛教应对视角与实践要点

为更直观理解,以下表格列举常见“无理”情境及佛教应对方法:

| 无理情境 | 佛教视角 | 实践要点 |

|---|---|---|

| 被人诽谤、误解 | 无我相,无人相,众生相;对方是烦恼的显现 | 不急于辩解,先观照内心是否被“他言”动摇;若涉及名誉,可适当澄清,但不执着于“被理解”。 |

| 遭遇不公指责或恶意攻击 | 因果成熟,逆增上缘;嗔恨只会增长痛苦 | 保持沉默或冷静回应,不与对方在同一情绪层面纠缠;事后反思自身是否有可改进处,转化心念。 |

| 被亲近的人无理对待 | 亲缘是宿世的因缘,考验包容与慈悲 | 以“报恩心”观照——对方曾给过帮助,今以包容回报;沟通时以“我感受”代替“你不对”,减少对立。 |

| 网络上的无理谩骂 | 虚妄境界,如镜中花水中月;不与虚妄争 | 不回复、不纠缠,关闭信息源;观修“一切唯心造”,守护自心的清净是修行根本。 |

常见误区与提醒

佛教修行并非要求成为“没有情绪的木头”,而是“不被情绪控制”,面对“无理”时,若内心生起嗔恨,不必自责,这是正常的人性反应;关键在于“觉知”——觉察到嗔恨生起,却不跟随它走,正如印光大师所言:“烦恼即菩提,生死即涅槃。”烦恼的当下,正是修行用功之时。

要避免“愚忍”——压抑情绪导致心理问题,或“嗔忍”——表面忍辱内心怨恨,这两种都不是真正的修行,真正的“忍辱”,是带着慈悲与智慧的清醒,既保护自己,也利益他人。

相关问答FAQs

问:佛教讲“忍辱”,但遇到不公侵害时,是否应该维护自身权益?

答:佛教不排斥正当维护自身权益,核心在于“动机”,若为保护自己、帮助他人而采取合理行动,且过程中不生嗔恨、不执着结果,这是智慧的表现;若为报复、计较,则落入“嗔恨”的烦恼中,如《梵网经》所言:“孝名为戒,亦名制止。”制止恶行、保护善念,也是“戒”的体现,关键是以“慈悲心”为出发点,而非“嗔恨心”。

问:如何快速在无理对待时平息嗔恨心?

答:可尝试“三步观修法”:第一步“觉察”,当嗔恨生起时,立刻意识到“哦,嗔恨心来了”;第二步“呼吸”,深长呼吸3-5次,将注意力从外境拉回身体感受;第三步“慈悲观”,观想对方也是被烦恼所困的众生,想象对方曾经的痛苦或无奈,生起“愿他离苦得乐”的心,通过观修,嗔恨心会自然减弱,内心逐渐恢复平静。