佛教破夏,又称“解夏”“安居竟”,是佛教僧侣在完成为期三个月的雨季安居后,结束集中修行、恢复游化的重要宗教仪式,这一制度源于古印度,随着佛教传入中国,逐渐融入本土文化,成为汉传佛教、南传佛教、藏传佛教共有的重要传统,既体现了佛教对自然的敬畏、对生命的慈悲,也承载着僧团和合共住、精进修行的精神内核。

佛教破夏的历史渊源与制度内涵

佛教破夏的制度根基,源于佛陀时代的“安居”传统,据《四分律》《五分律》等经典记载,古印度雨季(约农历四月至七月)草木滋长、虫蚁繁衍,僧侣外出托钵易践踏生灵,违背佛教“不杀生”戒律,雨水频繁导致道路泥泞,僧侣游化困难,且易因饮食不洁引发疾病,为解决这些问题,佛陀规定僧侣在雨季须定居一处,精进修行,称为“安居”(或“坐夏”),安居始于每年农历四月十六日,终于七月十五日,为期三个月,其间僧侣需持戒诵经、禅修学习,不得随意离开寺院。

七月十五日安居结束之日,称为“自恣日”。“自恣”意为“恣僧举罪”,即僧众集会,互相检举三个月内的修行过失,坦诚忏悔,确保身心清净,自恣日后,僧侣便可结束安居,外出游化,传播佛法,此即为“破夏”,破夏不仅标志着修行阶段的完成,更象征着僧团从“内修”转向“外弘”,将佛法智慧带入世间。

破夏的核心仪式与文化意义

破夏的仪式丰富而庄重,蕴含着深厚的佛教文化与精神内涵,主要包括自恣、供僧、解夏茶会等环节。

自恣日:僧团和合的清净仪式

自恣日是破夏的核心,当日清晨,僧众需先礼佛诵经,随后举行“说戒”仪式,共同回顾《比丘戒》《比丘尼戒》等戒律,随后,僧侣依次向他人指出自己三个月内的修行不足(如懈怠、傲慢等),也接受他人对自己的检举,通过忏悔消除业障,这一过程强调“僧团和合”,无尊卑之分,无论长老还是沙弥,均可坦诚交流,体现佛教“平等”“忏悔”的精神,自恣完成后,僧团共同回向,祈愿众生离苦得乐,佛法久住。

供僧:居士护持与福田共修

自恣日后,寺院通常会举行“供僧”仪式,由在家居士(优婆夷、优婆塞)前来供养僧侣,供养物品包括饮食(如米、面、水果)、衣物、药品、香花等,象征对僧侣修行的护持,佛教认为,僧侣在安居中精进修行,是“福田”,居士通过供僧积累福德,而僧侣接受供养后需回向功德,形成“僧俗和合、共修福田”的良性互动,在汉传佛教中,供僧常与“盂兰盆节”(农历七月十五)结合,兼具超度祖先、利益众生的双重意义。

解夏茶会:感恩与弘法的象征

部分寺院会在破夏当日举行“解夏茶会”,僧众与居士共聚一堂,品茶交流,分享修行心得,茶会不仅是庆祝安居结束的仪式,更象征着“以茶悟道”——通过简单的饮食体会“知足感恩”的智慧,茶会上,长老常会开示佛法,鼓励僧侣在破夏后以清净心外出弘法,也鼓励居士将佛法融入日常生活。

行脚游化:从寺院到世间的弘法之路

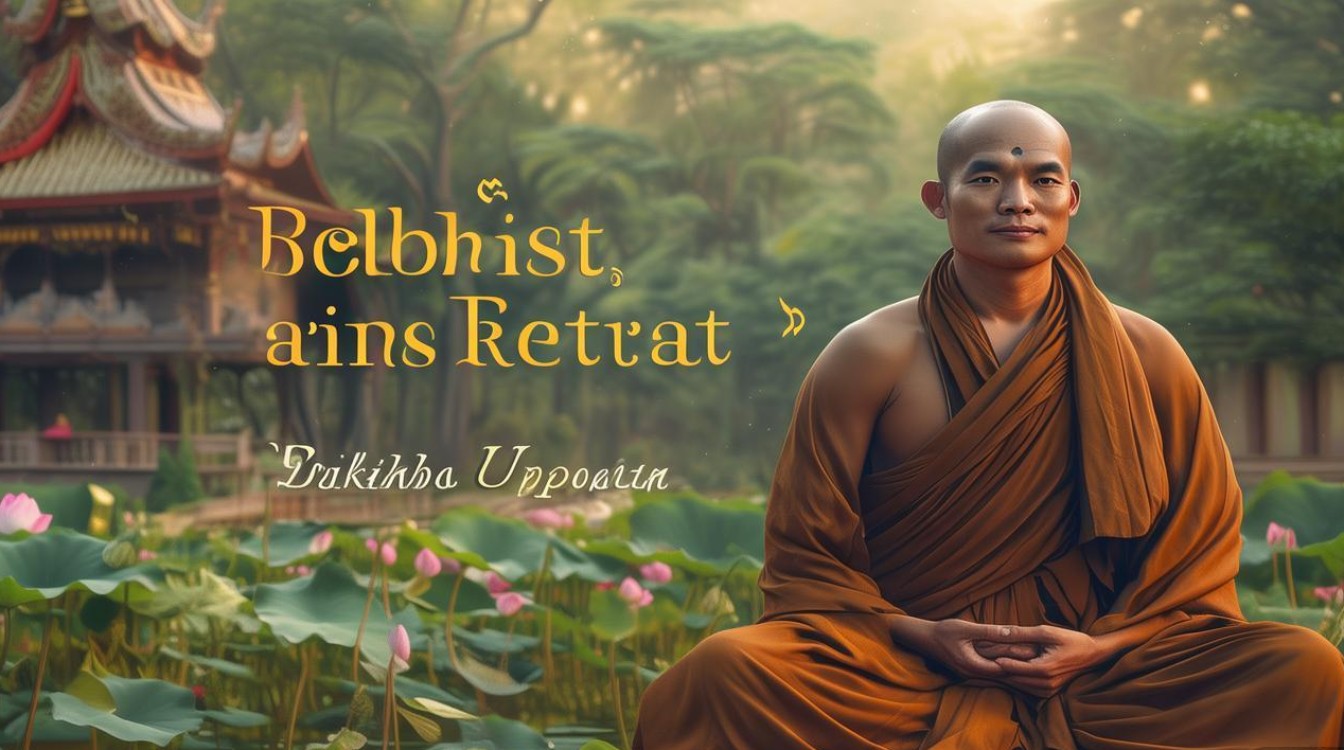

破夏后,僧侣可恢复“游化”生活,即外出托钵、讲经、度化众生,这一传统源于佛陀时代,僧侣通过游化将佛法传播到不同地区,与民众建立联系,在现代社会,行脚游化可能表现为寺院组织的弘法团、短期出家体验、公益慈善活动等,体现了佛教“入世”的精神——修行不仅限于寺院,更需融入社会,利益他人。

佛教破夏的地区差异与现代传承

佛教破夏在不同地区呈现出丰富的文化特色,体现了佛教与本土文化的融合。

| 地区 | 特色活动 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 汉传佛教 | 结合盂兰盆节举行解夏法会,供僧、放生、诵《盂兰盆经》,部分寺院举办“佛欢喜日”庆典。 | 融入中国传统孝道文化,强调超度祖先、报答父母恩,同时体现“僧俗和合”的护持关系。 |

| 南传佛教 | 泰国、斯里兰卡等国称为“解夏节”(Asaha Bucha),民众会持烛游行、布施僧侣,政府举办庆典。 | 与当地农耕文化结合,雨季结束象征丰收希望,游行仪式体现民众对佛法的虔诚与感恩。 |

| 藏传佛教 | 部分寺院举行“解夏辩经”,僧侣通过辩论检验修行成果,随后举行“会供法会”,供养上师。 | 强调“闻思修”一体化,辩经是检验智慧的方式,会供则象征对三宝的恭敬与功德积累。 |

在现代社会,佛教破夏的意义也在不断延伸,寺院通过举办“短期安居”“禅修体验营”等活动,让居士感受安居生活,推动佛教文化普及;破夏后的弘法活动更注重与社会议题结合,如环保、教育、慈善等,例如僧侣带领居士参与植树造林、关爱留守儿童等,将“慈悲济世”的教义转化为具体行动。

相关问答FAQs

Q1:佛教破夏与安居是什么关系?为什么安居后要“破夏”?

A:安居是僧侣在雨季集中修行的制度,破夏则是安居结束的仪式,二者是“始”与“终”的关系,安居的目的是避免僧侣在雨季外出伤害生命、影响修行,通过三个月的持戒、禅修提升定力与智慧,破夏的意义在于:通过自恣仪式确保僧团清净,结束内修阶段;恢复游化,将修行所得的智慧传播给众生,实现“自利利他”的佛教宗旨,可以说,安居是“内修的沉淀”,破夏是“外弘的开始”,共同构成佛教修行的完整周期。

Q2:普通人可以参与佛教破夏活动吗?有哪些注意事项?

A:普通人可以参与佛教破夏的公开活动,如供僧、解夏茶会、法会听等,这是体验佛教文化、积累福报的机会,参与时需注意:① 尊重宗教礼仪,进入寺院需着装得体(避免短裤、短裙等),保持安静;② 供僧时需将物品交由寺院僧众处理,不可直接指定给某位僧侣;③ 法会中随众礼佛、诵经时,动作可模仿他人,无需强求专业;④ 避免在寺院内大声喧哗、拍照录像,尤其是僧众修行区域,通过参与活动,普通人不仅能感受佛教文化的魅力,更能学习“知足、感恩、慈悲”的生活智慧。