胁持菩萨是佛教造像中常见的一种角色,特指侍立于主尊佛陀两侧,作为辅助、护持或象征修行次第的菩萨形象,从字面意义看,“胁”指旁边,“持”有扶持、侍奉之意,合起来即“侍立两旁以护持”的菩萨,在佛教艺术与教义体系中,胁持菩萨不仅是造像仪轨的重要组成部分,更承载着深刻的象征意义,体现了佛教“解行并进”“悲智双运”的核心思想。

从起源与发展来看,胁持菩萨的形象随着佛教造像艺术的成熟而逐渐定型,早期佛教艺术中,佛陀造像多为单身像,强调佛陀的至高无上;随着大乘佛教的发展,菩萨作为“上求佛道、下化众生”的修行者地位提升,逐渐形成以佛陀为中心、菩萨胁侍的造像组合,这种组合既反映了佛教“佛为根本、菩萨为辅助”的教义结构,也通过艺术化的形象传递修行路径——佛陀代表圆满的觉悟,胁持菩萨则象征通往觉悟的两种核心特质:智慧与慈悲,或解行、定慧等。

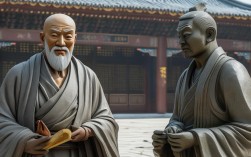

不同主尊佛陀的胁持菩萨往往有不同的身份与象征,以汉传佛教最常见的三组胁持菩萨为例:其一,释迦牟尼佛的胁持菩萨通常是文殊菩萨与普贤菩萨,文殊菩萨手持慧剑,象征“大智”,代表佛陀教法中的智慧观照;普贤菩萨手持如意或莲花,象征“大行”,代表将智慧落实于实践的修行,二者一左一右,分别对应“解”(理解佛法)与“行”(践行佛法),共同构成“解行并进”的修行纲领,其二,阿弥陀佛的胁持菩萨是观音菩萨与大势至菩萨,合称“西方三圣”,观音菩萨代表“大悲”,寻声救苦,度化众生;大势至菩萨代表“大势”,以智慧光明摄持众生,引导往生净土,二者象征阿弥陀佛“悲智双运”的愿力,体现净土法门“信愿行”的核心,其三,药师佛的胁持菩萨是日光菩萨与月光菩萨,二者分别象征“破无明”与“清凉除热”,对应药师佛“除病消灾、满足众生愿求”的功德,也寓意以智慧光明照破烦恼黑暗,以清凉法息滋养身心。

在藏传佛教中,胁持菩萨的形象更为丰富,常与密宗本尊、护法神等结合,形成复杂的造像体系,密集金刚的胁持般若佛母,象征“空性智慧”;胜乐金刚的胁持金刚亥母,代表“乐空不二”,这些胁持菩萨不仅具有护法功能,更通过象征符号传递密宗“即身成佛”的修行理念,如手持法器(金刚杵、铃、宝剑等)代表断除烦恼,拥抱明妃象征“悲智双运”。

从艺术表现看,胁持菩萨的造像通常具有鲜明的身份特征:服饰华丽,头戴宝冠,身披璎珞,与主尊佛陀的庄严肃穆形成对比,既体现菩萨“在尘出尘”的圣者气质,又通过姿态与持物传递教义,文殊菩萨多呈结跏趺坐,手持经卷或慧剑,面容沉静,象征智慧内敛;观音菩萨则多呈立姿,手持杨柳枝或净瓶,面容慈悲,象征救度外现,这些艺术细节不仅增强了造像的视觉感染力,更让抽象的教义通过具象的形象深入人心。

以下是常见主尊及其胁持菩萨的对应关系:

| 主尊佛陀 | 左胁持菩萨 | 右胁持菩萨 | 核心象征意义 |

|---|---|---|---|

| 释迦牟尼佛 | 文殊菩萨 | 普贤菩萨 | 智慧(解)与行愿(行) |

| 阿弥陀佛 | 观音菩萨 | 大势至菩萨 | 慈悲(悲)与摄持(智) |

| 药师佛 | 日光菩萨 | 月光菩萨 | 破无明(慧)与除烦恼(定) |

| 毗卢遮那佛(大日如来) | 金刚手菩萨 | 虚空藏菩萨 | 大圆镜智(智)与平等性智(理) |

需要说明的是,胁持菩萨并非佛教造像的“固定配置”,不同宗派、地域或历史时期可能存在差异,早期汉传佛教造像中,弥勒佛的胁持菩萨可能是法华经中的“药王、药上二菩萨”;而部分民间信仰中,也可能出现地方化的胁持形象,但无论形象如何变化,其核心功能始终围绕“护持佛法、象征修行、引导众生”展开,是佛教教义艺术化表达的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:胁持菩萨和普通菩萨有什么区别?

A:胁持菩萨是特定造像场景中的角色,指侍立于主尊佛陀两侧的菩萨,具有明确的“护持”与“象征”功能,如文殊、普贤等;而普通菩萨是广义的修行果位,泛指所有“发菩提心、行菩萨道”的众生(如地藏菩萨、弥勒菩萨等),不一定局限于胁侍位置,简言之,胁持菩萨是“角色定位”,普通菩萨是“修行身份”,二者是“具体形象”与“普遍概念”的关系。

Q2:为什么不同主尊的胁持菩萨不同?

A:不同主尊的教义内涵与修行法门不同,需要对应的胁持菩萨象征特定修行要素,释迦牟尼佛讲“般若空性”,需文殊(智)与普贤(行)象征解行并进;阿弥陀佛立“净土往生”愿,需观音(悲)与大势至(智)象征悲智双运,胁持菩萨的身份与主尊的“本愿”“教法”紧密契合,共同构成完整的修行体系,因此不同主尊会有不同的胁持组合。