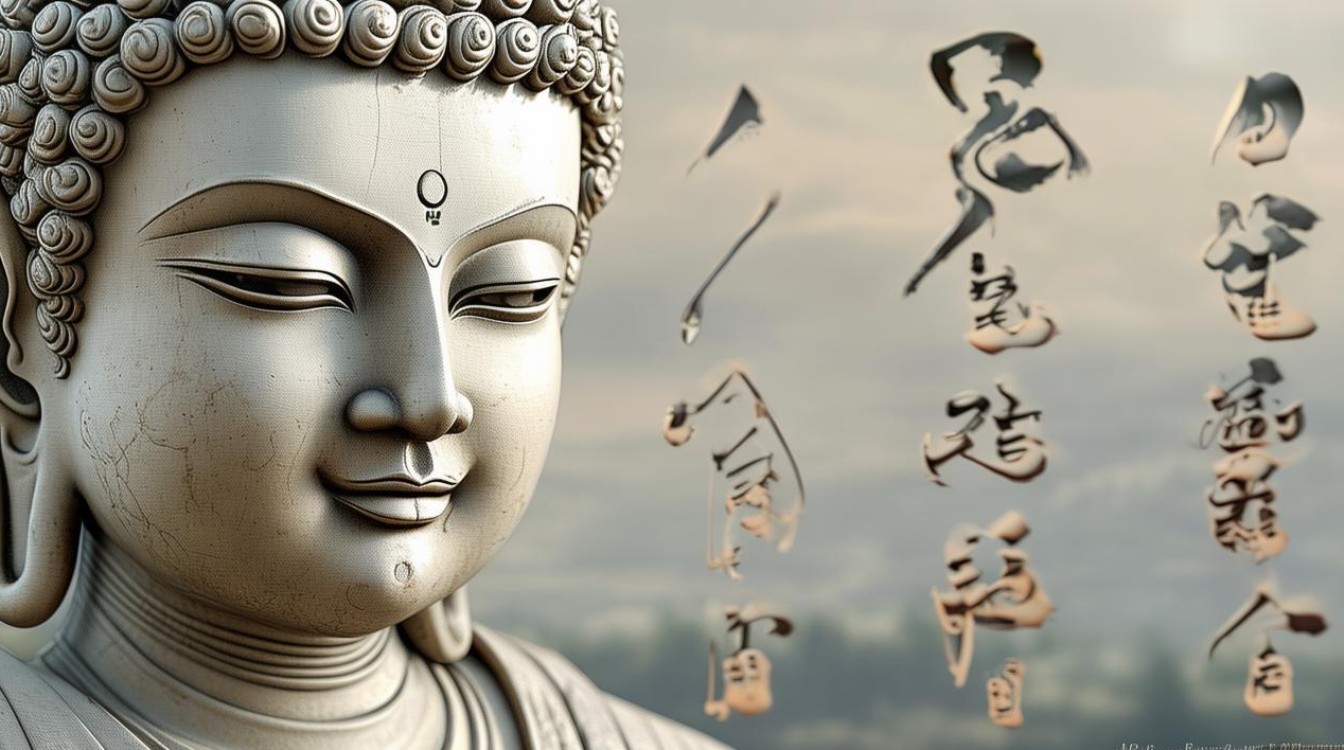

在佛教艺术的璀璨星河中,菩萨造像以其慈悲庄严的特质成为跨越时空的精神符号,而“菩萨根”作为造像的根基部分,不仅是结构支撑,更是文化意蕴的载体,从犍陀罗艺术的古朴写实到汉传佛教的雍容华贵,东南亚的热带风情到藏传佛教的神秘瑰丽,菩萨根部的每一处雕琢都凝聚着信仰的虔诚与匠人的巧思,值得细细品味。

菩萨根部的核心象征当属莲座,莲花出淤泥而不染的特质,在佛教中寓意菩萨从烦恼中解脱,清净无瑕,普度众生,早期犍陀罗时期的菩萨根造像受希腊艺术影响,莲座风格写实,莲瓣呈饱满的椭圆形,瓣尖微卷,表面刻有细密的放射状纹路,如巴基斯坦白沙瓦出土的公元2世纪石雕菩萨,其莲座莲瓣层层叠叠,每瓣边缘还饰有联珠纹,既有希腊柱式的挺拔,又融入东方的含蓄,到了中国北魏时期,云冈石窟的菩萨根莲座开始融合本土审美,莲瓣变长,瓣尖下垂,线条更显流畅,部分造像的莲瓣间还雕刻化生童子,童子或合十或托莲,为庄严的莲座增添了几分灵动,体现“步步生莲”的宗教情怀,唐代以后,莲座形态愈发丰腴,如龙门石窟奉先寺卢舍那大佛的莲座,莲瓣宽大肥厚,瓣尖饰以卷草纹,整体气势恢宏,与菩萨的雍容身姿相得益彰,展现出盛唐的包容与自信。

材质与工艺是菩萨根造像艺术魅力的另一重体现,石质菩萨根以云冈、龙门、麦积山石窟为代表,早期采用砂岩,质地坚硬,雕刻难度大,工匠多采用减地平雕技法,莲瓣轮廓清晰,内部纹饰简朴;唐代石灰岩造像则更注重立体感,莲瓣边缘微微凸起,阴影效果让莲座更显厚重,木雕菩萨根以宋代以后汉传佛教造像居多,如山西华严寺薄伽教藏殿的菩萨木雕,其莲座采用整块楠木雕成,木质温润,莲瓣表面打磨光滑,局部还保留着天然木纹,岁月赋予的包浆让造像更具历史温度,金属材质的菩萨根则以藏传佛教铜鎏金造像最为典型,莲座多采用失蜡法铸造,莲瓣繁复细密,瓣尖常饰以连珠,莲座边缘还刻有梵文或卷草纹,鎏金工艺让莲座在灯光下流光溢彩,神圣感十足,不同材质的碰撞,让菩萨根造像呈现出或古朴、或华美、或灵动的多元风格。

纹饰细节是解读菩萨根文化密码的钥匙,除了莲瓣本身,底座常见的纹饰还有金刚杵、忍冬纹、宝相花等,金刚杵象征坚固不摧的智慧,常见于藏传佛教菩萨根,如西藏扎什伦布寺的铜鎏金菩萨,莲座上下各饰一周金刚杵,寓意以智慧破除烦恼;忍冬纹因叶片经冬不凋,象征佛法永恒,北魏至隋唐的菩萨根中多有出现,纹饰多呈对称分布,线条婉转流畅;宝相花则是中国传统纹样,融合了莲花、牡丹等花卉特征,花瓣层层叠叠,中心饰以宝珠,唐代以后广泛用于菩萨根雕琢,如故宫博物院藏唐代鎏金菩萨铜像,其莲座宝相花花瓣饱满,色彩斑斓,尽显皇家气派,这些纹饰不仅是装饰,更是宗教观念的视觉化表达,让菩萨根成为一部“凝固的经书”。

不同地区的菩萨根造像风格,也折射出佛教艺术的本土化进程,东南亚地区的菩萨根受印度教影响,如柬埔寨吴哥窟的砂岩石雕菩萨,莲座呈阶梯状,每层雕刻着神兽与仙女,纹饰繁复密集,充满热带雨林的神秘气息;日本平安时代的木雕菩萨根,则保留了中国唐代的遗风,但莲瓣更为修长,线条更柔和,体现日本民族对“物哀”美学的追求;藏传佛教的菩萨根则吸收了尼泊尔、印度等多地元素,莲座常为双层,上层莲瓣短而密,下层莲瓣长而疏,边缘饰以火焰纹,配合镶嵌的绿松石、珊瑚,色彩浓烈,极具视觉冲击力。

欣赏菩萨根图片,需从“形、意、韵”三方面入手:先看“形”,观察莲座的造型比例、莲瓣的弧度与层次,感受线条的韵律感;再品“意”,解读纹饰背后的宗教象征,如莲花瓣的数量是否暗合佛教“八正道”,金刚杵是否代表降伏烦恼;最后悟“韵”,体会造像整体传递的精神气质,是犍陀罗式的庄严,唐代的雍容,还是藏传的神秘,当目光拂过千年莲座的雕痕,仿佛能听见匠人凿石的回响,看见信仰在时光中的沉淀,这正是菩萨根造像超越时空的艺术魅力。

相关问答FAQs

Q1:菩萨根的莲座为什么多为莲花造型?

A:莲花在佛教中具有特殊象征意义,其“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的特性,对应菩萨在烦恼红尘中保持清净本心的修行境界,莲座寓意菩萨从“生死轮回”的淤泥中解脱,以清净智慧普度众生,步步生莲”也象征菩萨道行的圆满,莲花的多层花瓣也被解读为佛教“十地”“五十三位”等修行阶层的隐喻,因此成为菩萨造像不可或缺的根基元素。

Q2:如何通过菩萨根的造型判断其年代与地区?

A:可通过莲瓣形态、纹饰风格、材质工艺等特征判断:早期犍陀罗造像(1-3世纪)莲瓣写实,受希腊艺术影响,呈椭圆形,联珠纹边缘;北魏时期中国北方造像莲瓣变长,瓣尖下垂,出现化生童子;唐代莲瓣丰腴,纹饰繁复,如宝相花;藏传佛教莲座多为双层,配火焰纹与镶嵌工艺;东南亚造像莲座阶梯状,神兽纹饰密集;日本造像则线条更柔和,莲瓣修长,结合材质(石、木、金属)与出土信息,可进一步缩小年代与地区范围。