清晨的薄雾还未散尽,古寺的檐角已挑起一缕微光,青石板路上,木鱼声与梵呗声隐隐相和,随着山风漫过庭院,飘向每一扇虚掩的窗门,寺门“吱呀”一声被推开,香客们三三两两走来,脚步轻得怕惊扰了露水,他们中有拄着竹杖的老人,额上刻着岁月的褶皱;有背着双肩包的年轻人,眉宇间带着都市的疲惫;有牵着父母衣角的孩子,眼睛亮得像盛着星星,就连庭院里那只总爱晒太阳的橘猫,也竖起耳朵,踱到经堂外的石阶旁,蜷成毛茸茸的一团,这便是“寺庙众生来听经”的日常——没有身份的界限,没有物种的隔阂,唯有对安宁的向往,对智慧的渴求。

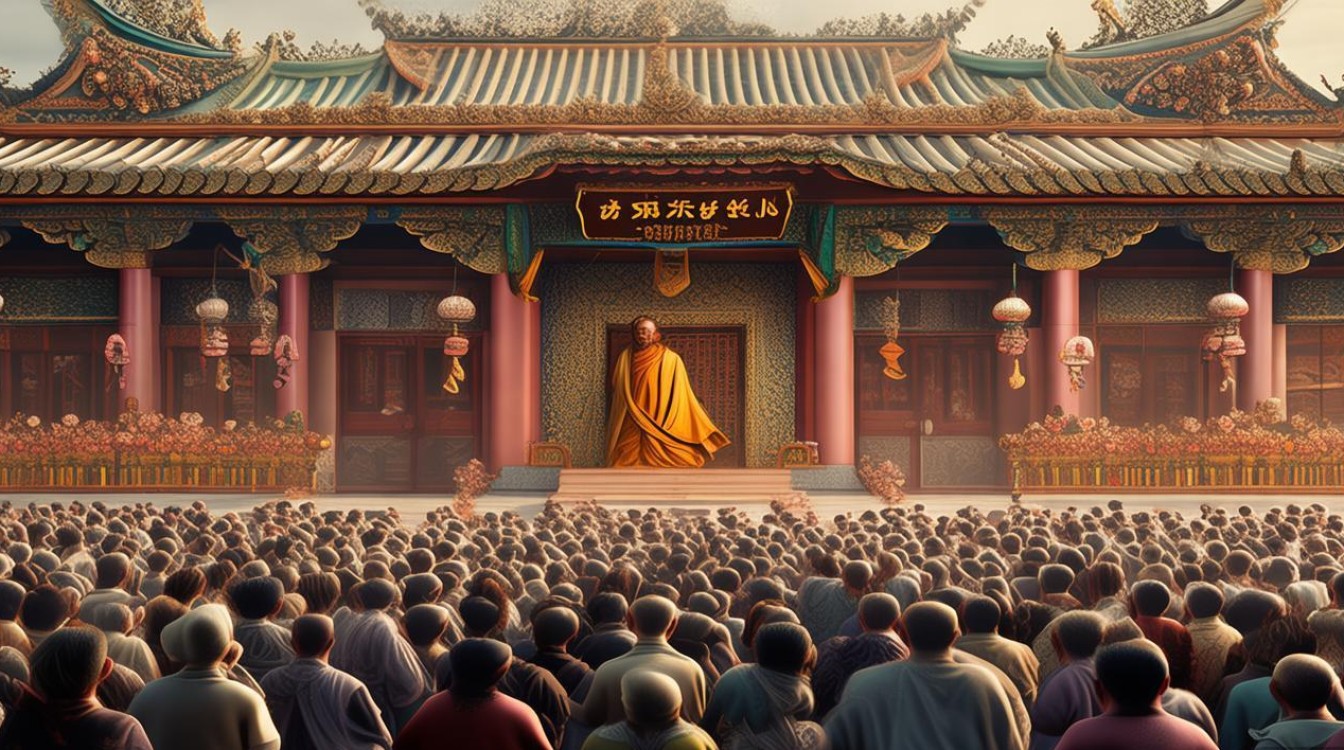

经堂里,檀香袅袅升起,将佛像慈悲的面容笼罩得若隐若现,法师端坐中央,身着赭色僧衣,手持念珠,声音平和如山涧清泉:“《金刚经》云,‘一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。’”话音落下,堂内一片寂静,只有风拂过幡布的细微声响,后排的老人闭上眼,干枯的手指在念珠上缓缓捻动,他听了一辈子经,那些“空”“无”“相”的字眼,早已刻进了骨子里,此刻像一剂良药,抚平了过往的遗憾与对未来的恐惧,他想起老伴走时说的“莫牵挂”,如今才懂,牵挂本是心头露,太阳一出便散了。

靠窗的年轻人起初有些坐不住,手指无意识地敲打着膝盖,他是被朋友硬拉来的,觉得这些“老古董”与自己快节奏的生活格格不入,可当法师讲到“应无所住而生其心”时,他忽然怔住了,最近为了项目,他连续加班一个月,梦里全是报表和客户的催促,连走路都在想下一步该做什么。“无所住……是不执着吗?”他心里嘀咕,试着把紧绷的肩膀放松下来,窗外,一只麻雀落在枝头,啄食着露水,全然不顾树下的行人,那种自在的模样,让他忽然有些羡慕,或许,生活不必总是紧绷着,像这麻雀一样,活在当下,也挺好。

经堂前方的蒲团上,一个小男孩正学着大人的样子合十,他才五岁,是妈妈带来的,听不懂经文,却喜欢看法师敲木鱼,那“笃笃”的声音像奶奶哼的童谣,他偷偷用手指戳了戳旁边的妹妹,妹妹立刻“咯咯”笑出声,被妈妈轻轻捏了捏脸蛋,吐了吐舌头,又乖乖坐好,孩子的心最干净,没有成见,没有杂念,他们或许不懂“菩提”“般若”是什么,却能本能地亲近这份宁静,就像庭院里的那株百年银杏,不问风霜,只向阳生长,听经的孩子,也在不知不觉中种下了一颗善的种子。

就连那只橘猫,也显得格外专注,它平时最爱追着蝴蝶跑,此刻却趴在石阶上,尾巴轻轻搭在前爪上,眼睛半眯着,仿佛在听,又像是在冥想,有居士想把它抱开,怕它打扰听经,法师却摆摆手:“众生平等,它想来,便让它来。”是啊,佛教讲“众生皆有佛性”,猫狗草木,乃至山河大地,皆有灵性,它们或许不懂人类的语言,却能感受能量的流动——经堂里的慈悲与宁静,对它们而言,也是一种滋养,就像雨露滋润草木,梵呗声也在洗涤着每一个来到这里的生命。

听经的众生,各自带着不同的故事来:有人为求平安,有人为解困惑,有人为寻慰藉,有人不过是随缘而来,但无论初衷如何,当梵音响起,当法师开示,那份浮躁与焦虑,似乎都能在经文的智慧中慢慢沉淀,就像古寺里的那口铜钟,平日里沉默不语,一旦被敲响,便能发出悠远绵长的声音,让方圆数里的人都听得见,听经,或许就是“敲响心钟”的过程——让我们在喧嚣的世界里,听见自己内心的声音,看见生命的本真。

午后的阳光透过窗棂,在经堂的地面上投下斑驳的光影,听经的众生渐渐散去,有人带着微笑轻轻合上经书,有人站在廊下与法师低声交谈,橘猫则伸了个懒腰,踱步去追一只路过的蝴蝶,古寺恢复了宁静,但那份因听经而生的平和,却像一缕清香,留在了每个人的心里,这便是寺庙听经的意义:它不是强制性的说教,而是一场心灵的相遇;它不是追求立地成佛的奇迹,而是在日复一日的熏修中,让我们学会与自己和解,与世界温柔相待。

以下是不同众生在听经时的状态与心念变化简表:

| 众生类型 | 听经状态 | 心念变化 |

|---|---|---|

| 老年香客 | 专注合十,眼含泪光 | 从对往生的恐惧转为对无常的接纳 |

| 年轻人 | 初时浮躁,渐趋平静 | 从对结果的执着转向对过程的体验 |

| 儿童 | 模仿大人,偶有嬉笑 | 在无染心性中种下善的种子 |

| 寺庙动物 | 安静趴卧,无分别心 | 感受慈悲氛围,自然放松身心 |

相关问答FAQs:

Q1:寺庙里的动物真的会听经吗?它们能理解佛法吗?

A1:从佛教“众生平等”的角度看,动物确实能感知听经的氛围,虽然它们无法理解经文的文字含义,但梵呗声的平和、法师的慈悲心念,以及香客们的虔诚状态,会形成一种宁静祥和的能量场,让动物本能地感到放松与安心,就像植物在和谐环境中生长更茂盛,动物在这种氛围中也能培植善根,这本身就是一种“听经”的形式——虽不闻其文,却受其益。

Q2:为什么说“听经”不仅是“听”,更是一种心灵的修行?

A2:“听经”的核心在于“心”的参与,真正的听经,不是被动接收文字信息,而是带着觉知去体悟经文的智慧,比如听到“应无所住”,便反思自己是否对事物过于执着;听到“慈悲喜舍”,便观照自己是否能对众生生起善意,在听的过程中,心会逐渐从散乱到专注,从烦恼到清净,这种内在的转变,正是修行的重要体现,听经不仅是“耳朵”的工作,更是“心灵”的滋养与成长。