在佛教语境中,“功德”并非世俗意义上的“功劳”或“利益回报”,而是指通过清净心、慈悲心与利他行所引发的内在善业能量,这种能量能净化心灵、增长福慧,最终导向觉悟,到寺庙做义工,正是将这种内在善心转化为具体行动的过程,其功德体现在对自他的双重利益中,既是对三宝的护持,也是对众生的慈悲实践。

功德的核心:从“心”出发,而非“相”

《大智度论》云:“功德从心生,非从外得。”这意味着,功德的本质是内心的清净与慈悲,而非外在的形式,寺庙义工的核心价值,在于以无分别心、无执着心服务:不因工作内容繁简而分别高低,不因他人态度好坏而生起嗔念,不因期待回报而行善,正如《金刚经》所言“菩萨于法,应无所住,行于布施”,当义工放下“我在做好事”“我在积累功德”的执念,纯粹以利益他人、护持道场的心行持时,功德便自然增长,这种“无相布施”的心念,正是功德圆满的关键。

义工行为的功德体现:福慧双修

寺庙义工的工作看似平凡,实则涵盖了佛教“六度”中的多个修行维度,是福报与智慧同步增长的过程。

培植福报:如大地载物,广种善因

福报的积累源于“布施”,而义工的行动正是“法布施”“无畏布施”与“财布施”的综合体现。

- 法布施:通过引导香客、讲解礼仪、协助法会流通,帮助他人了解佛法、种下善根,如《华严经》所说“一切众生而为树根,诸佛菩萨而为华果,大悲水饶益众生,则能成就诸佛菩萨智慧华果”。

- 无畏布施:在寺庙中为迷路者指引方向、为焦虑者安抚情绪、为老弱者提供帮助,让众生感受到安全感与温暖,减少恐惧,这是慈悲心的直接实践。

- 财布施:虽义工多为无偿付出,但通过节约寺庙资源(如合理使用水电、珍惜供品)、避免浪费,间接护持三宝财物;更以“身布施”(付出时间与精力)、“心布施”(真诚关怀)奉献,其功德远胜物质供养。

增长智慧:如明灯破暗,照见本性

义工不仅是“付出者”,更是“修行者”,在服务过程中,面对琐碎事务、复杂人际,正是观照自心、转化烦恼的道场:

- 修习耐心:反复打扫殿堂、整理经书时,可对治急躁心,体会“制心一处,无事不办”的专注;

- 修习谦卑:主动承担脏活累活、放下“我执”,明白“谦下者乃成大事”,如《地藏经》中地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的谦卑悲愿;

- 修习正念:在忙碌中保持觉察,如擦拭佛像时观想“除心垢秽”,搬运物资时体会“负重忍辱”,将日常行为转为修行,逐渐照见事物本质,减少烦恼。

不同义工场景的功德内涵

寺庙义工的工作涵盖多个领域,每种场景都有其独特的功德意义,以下通过表格具体说明:

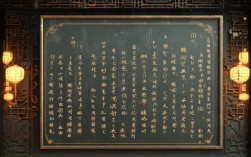

| 义工类型 | 具体工作内容 | 功德内涵 |

|---|---|---|

| 殿堂维护义工 | 打扫卫生、擦拭供具、整理物品 | 庄严道场,护持三宝清净,令众生生恭敬心,种下解脱善因;培养细致心与恭敬心。 |

| 法会协助义工 | 引导信众、登记信息、分发法物 | 护持正法流通,让众生闻法得度,随喜参与法会功德,积累共修善缘。 |

| 公益服务义工 | 斋堂做饭、照顾老人、儿童看护 | 慈悲济世,解决众生生活困苦,践行“人间佛教”精神,体现佛教利他情怀。 |

| 文化传播义工 | 整理经书、讲解礼仪、拍摄宣传 | 弘扬佛法智慧,让更多人了解正信佛教,破除外邪知见,续佛慧命。 |

| 安保秩序义工 | 维持秩序、疏导人流、处理突发情况 | 护道场安宁,保障信众安全,让修行者心无旁骛,间接护持大众共修功德。 |

功德的真实受益者:自他共利

有人认为“做义工是帮助寺庙”,实则寺庙作为三宝道场,是众生培福修慧的共修平台,义工的最终受益者是自己,通过服务, ego(我执)逐渐淡化,慈悲心与智慧心增长,内心变得柔软、安定,当看到因自己的付出,道场清净、法会顺利、众生欢喜,这种“利他”带来的喜悦,远胜物质享受,正是《法华经》中“诸法从本来,常自寂灭相”的清净体验,义工的行为也会感染他人,形成“人人行善、社会和谐”的良性循环,功德的利益自然延伸至更广阔的群体。

避免误区:功德不是“交易”,而是“转化”

需警惕将“做义工”视为“换取功德”的交易心态:若执着于“我做多少小时,就该得多少福报”,反而会因期待落空而生烦恼,偏离功德本质,真正的功德,是心念的转变——从“自私”到“无私”,从“执着”到“放下”,从“烦恼”到“清净”,正如印光大师所言:“功德不在事相上,只在心地里。”义工的价值,不在于做了多少事,而在于以怎样的心去做。

义工道场即道心考场

寺庙做义工,是将佛法融入生活的修行,是“知行合一”的实践,在扫地时除心垢,在待人时修慈悲,在忙碌中定心神,每一个当下都是功德积累的契机,当义工能以“三轮体空”(无我相、无人相、无众生相)的心行持,便是最圆满的功德,这种功德不求回报,却自然能令福慧增长,家庭和睦,社会安定,最终导向内心的究竟安乐。

相关问答FAQs

问1:非佛教徒到寺庙做义工,也能积累功德吗?

答:能,功德的本质是利他心与善念,而非宗教身份,非佛教徒若出于慈悲心、责任心参与寺庙义工,如帮助老人、维护环境、引导他人,这些行为本身就在创造善业,能为自己积累福报,也能让他人感受到温暖,属于“善有善报”的世俗善业,若能进一步理解佛教“慈悲利他”的核心精神,更能深化功德内涵,但信仰并非积累功德的必要条件,真诚的利他心才是关键。

问2:做义工过程中感到疲惫或委屈,是否会影响功德?

答:不仅不影响,反而可能增长功德,佛教认为“烦恼即菩提”,疲惫时生起“为利益众生而忍耐”的心,是修习“忍辱波罗蜜”;委屈时观照“嗔心是毒”,转化情绪为慈悲,是修习“智慧波罗蜜”,真正的功德不在于表面顺利,而在于面对逆境时,能否以正念转化烦恼,正如《维摩诘经》所言“烦恼泥中,乃有众生”,在义工的不易中坚守初心,反而能彰显功德的深度与力量。