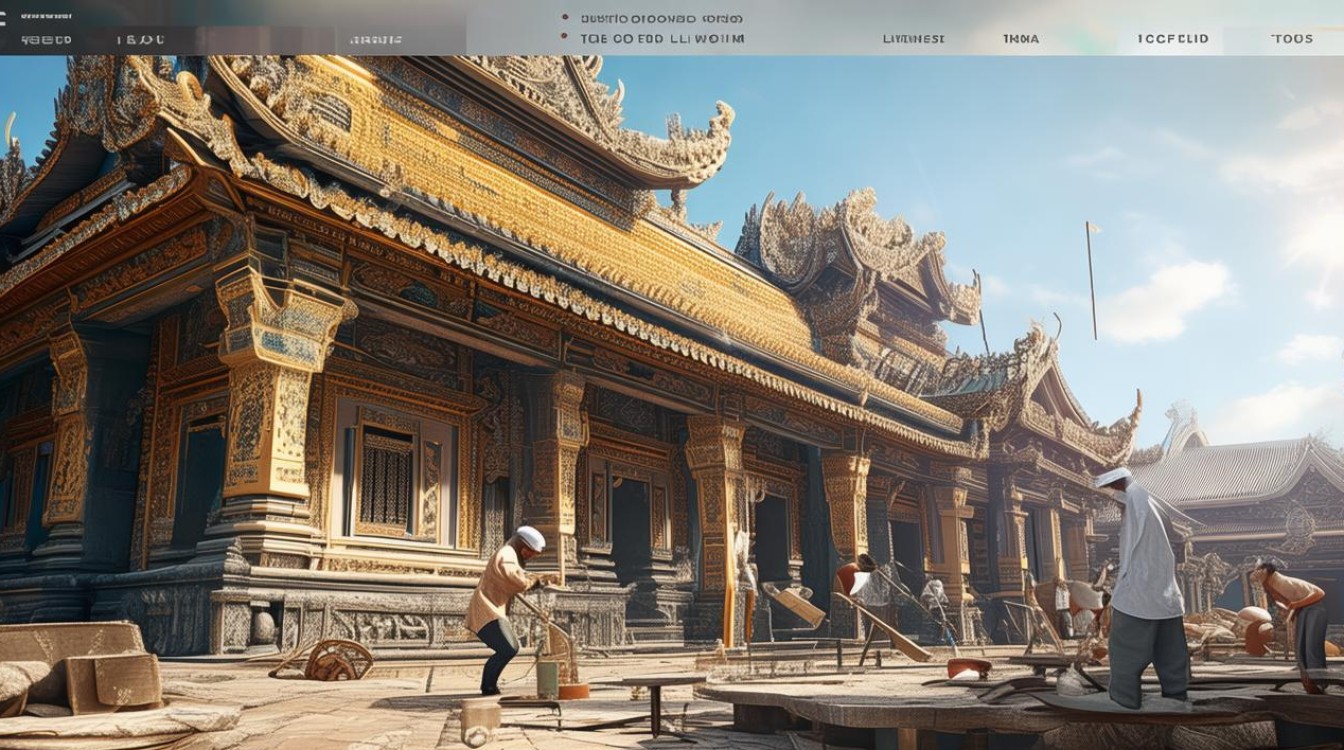

寺庙作为中华优秀传统文化的重要载体,承载着千年的历史记忆、宗教信仰与艺术成就,历经岁月侵蚀、自然老化及人为活动影响,许多寺庙存在建筑本体损毁、周边环境杂乱、安全隐患突出等问题,亟需通过科学的修缮整治实现保护与传承,寺庙修缮整治并非简单的“翻新重建”,而是以“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”为方针,兼顾历史真实性、文化延续性与社会功能性,让古建筑在新时代焕发新生。

寺庙修缮整治的核心原则

寺庙修缮整治是一项系统工程,需遵循多重原则,确保工作科学、规范、可持续。

一是真实性原则,严格保留建筑原有的历史信息,包括结构形式、材料工艺、装饰纹样等,避免主观臆造或过度商业化改造,木构建筑的梁架节点、砖石建筑的砌筑方式,均需按传统工艺修复,杜绝“假古董”式建设。

二是最小干预原则,以“修旧如旧”为核心,仅对残损部分进行必要加固,而非大面积替换,如墙体裂缝采用传统灌浆技术,瓦件残缺优先使用旧料修补,最大限度保留历史痕迹。

三是文化传承原则,修缮不仅是修复建筑本体,更要保护寺庙所蕴含的宗教文化、民俗活动与非物质文化遗产,壁画修复需同步记录其宗教内涵,寺庙周边的传统庙会、民俗活动应予以保留和活化。

四是公众参与原则,鼓励政府部门、专业机构、宗教界人士及社会公众共同参与,形成“政府主导、社会协同、公众监督”的工作格局,通过公开修缮信息、吸纳公众意见,提升工作的透明度与公信力。

寺庙修缮整治的主要内容

寺庙修缮整治涵盖建筑本体修复、文物安全保护、周边环境整治及功能活化等多个维度,需根据寺庙的等级、保存现状及功能定位制定个性化方案。

(一)建筑本体修缮:筑牢“安全屏障”

建筑本体是寺庙的核心,需针对屋顶、墙体、木构、台基等关键部位进行系统性修复。

- 屋顶修缮:作为建筑最易受损的部位,需更换残损瓦件(如筒瓦、板瓦),修复屋脊(包括正脊、垂脊、戗脊),恢复其防水与造型功能,唐代寺庙屋顶的“凹曲”线条、宋代建筑的“歇山”式屋顶,需严格按历史形制修复,确保风貌统一。

- 墙体与木构架修复:对墙体裂缝采用传统“糯米灰浆”灌浆,局部坍塌墙体按原工艺、原材料砌筑;木构架需检查梁架、柱子、斗拱等构件的腐朽情况,更换糟朽严重的木料,并采用现代防腐技术处理,同时保留原有榫卯结构。

- 台基与地面修复:修复石制台基的裂缝与风化部分,按原样补配缺失的望柱、栏板;地面铺装需保留原有的青砖、石板,损坏部分采用同材质材料“补丁式”修复,避免大面积更换导致的历史信息丢失。

以下为寺庙常见修缮类型及内容示例:

| 修缮部位 | 主要问题 | 修缮方法/措施 | 注意事项 |

|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|

| 屋顶 | 瓦件残损、屋脊坍塌、渗漏 | 揭瓦修补、更换糟瓦、按原工艺重塑屋脊 | 保留原有瓦当、滴水纹样,避免改变坡度 |

| 木构架 | 梁柱腐朽、榫卯松动、虫蛀 | 更换糟朽木料、加固榫卯节点、防腐防虫处理 | 保留原有构件上的墨书、刻记等历史信息 |

| 墙体 | 裂缝、风化、酥碱、局部坍塌 | 灌浆加固、剔除酥碱层、按原工艺砌筑 | 使用传统材料(如青砖、黏土砂浆) |

| 壁画/彩绘 | 起甲、脱落、污染、褪色 | 清洁表面、采用传统矿物颜料补绘、科学加固 | 遵循“最小干预”,避免过度修复 |

(二)文物安全保护:筑牢“防火墙”

寺庙多包含木构建筑、易燃材料,火灾风险较高,需系统性完善消防与安防设施。

- 消防设施升级:安装火灾自动报警系统、消防栓、灭火器,在重点区域(如大殿、藏经阁)配置气体灭火装置;改造电路线路,采用穿管阻燃材料,避免私拉乱接;清理周边易燃物,设置防火隔离带。

- 安防系统建设:安装监控摄像头、红外报警系统,实现寺庙全域无死角监控;配备专职安保人员,定期开展安全巡查,建立应急预案,提升应对突发事件的能力。

- 白蚁防治:针对南方地区寺庙常见的白蚁危害,采用“预防为主、防治结合”的策略,定期检查木构构件,发现白蚁及时采用生物防治方法,避免化学药剂对文物造成二次损害。

(三)周边环境整治:重塑“清净氛围”

寺庙周边环境的杂乱会严重影响其文化氛围,需通过整治恢复“清净庄严”的整体风貌。

- 违建拆除与空间整理:拆除寺庙周边的违规搭建、临时建筑,恢复原有的院落格局与空间序列;清理垃圾堆放点,规范商铺摊位,避免商业过度侵占宗教空间。

- 绿化与景观修复:保留寺庙原有的古树名木,对枯死树木进行补植,选择符合历史风貌的乡土树种(如松柏、银杏);修复原有的假山、水池、花坛等景观元素,营造“曲径通幽、禅意盎然”的环境。

- 配套设施完善:合理设置游客服务中心、公共卫生间、无障碍通道等服务设施,采用与传统风貌协调的设计风格;规范停车场管理,避免车辆乱停乱放影响寺庙秩序。

(四)功能活化利用:注入“时代活力”

修缮整治的最终目的是让寺庙“活起来”,需在保护的前提下合理利用,实现文化传承与社会服务的统一。

- 文化展示与教育:利用寺庙殿堂、廊道等空间,举办宗教文化、历史文物主题展览,设置讲解标识系统,向公众普及寺庙的历史价值与艺术成就;开设传统文化课堂(如书法、茶道、禅修),吸引青少年参与,增强文化认同。

- 宗教活动与社区服务:保障正常的宗教活动开展,为信众提供规范、安全的场所;结合寺庙资源,开展慈善公益活动(如免费斋饭、义诊、助老),融入社区生活,提升社会价值。

- 文旅融合与文创开发:在合理控制客流的前提下,发展特色文化旅游,推出“寺庙+非遗”“寺庙+民俗”等体验项目;开发具有宗教文化特色的文创产品(如佛经复制品、香具、禅意服饰),避免低俗化、商业化倾向,实现文化价值与经济价值的良性互动。

实施难点与对策

寺庙修缮整治面临诸多挑战,需针对性解决:

一是资金短缺问题:寺庙修缮投入大、周期长,单纯依赖政府拨款难以持续,对策包括:设立专项文物保护基金,鼓励企业、社会组织及个人通过捐赠、认领等方式参与;探索“文旅反哺”模式,合理利用寺庙资源获得的收益反哺修缮维护。

二是技术人才短缺:传统工匠(如木雕、瓦作、彩绘师傅)老龄化严重,年轻从业者不足,对策包括:建立传统工艺传承基地,开展“师带徒”培养计划;与高校、科研机构合作,开设古建筑保护专业,培养复合型人才。

三是平衡保护与利用:过度开发会损害寺庙文化价值,而封闭保护则可能导致资源浪费,对策包括:科学划定核心保护区、缓冲区与控制地带,分区域制定保护利用强度;建立游客承载量预警机制,避免超负荷接待。

社会价值与长远意义

寺庙修缮整治不仅是对物质文化遗产的保护,更是对中华优秀传统文化的传承与弘扬,从文化层面看,它保存了古代建筑艺术、宗教哲学与民俗智慧的结晶,为历史研究、艺术创作提供鲜活素材;从社会层面看,寺庙作为公共文化空间,能够满足信众精神需求、促进社区和谐,成为凝聚社会共识的重要纽带;从经济层面看,修缮后的寺庙能带动文旅产业发展,为地方经济注入新动能。

寺庙修缮整治是一项功在当代、利在千秋的事业,唯有以敬畏之心对待历史,以科学之策推进工作,才能让千年古刹在新时代焕发生机,成为连接过去、现在与未来的文化桥梁。

FAQs

问:寺庙修缮整治中,如何平衡文物保护与宗教活动的正常开展?

答:平衡二者需坚持“分区分类、动态调整”原则,一是空间上划分核心修缮区与宗教活动区,例如对大殿进行修缮时,可在周边设置临时宗教活动场所,保障信众基本需求;二是时间上错峰安排,避开宗教节日、法会等高峰期,减少对信众活动的影响;三是技术上采用“微干预”方式,如木构修复采用“不打扰原有结构”的加固技术,壁画修复在不影响宗教仪式的前提下分步实施;四是加强沟通,邀请宗教界人士参与修缮方案制定,充分尊重其宗教习俗与需求,确保修缮工作与宗教活动和谐共生。

问:普通公众可以参与寺庙修缮整治吗?有哪些参与途径?

答:普通公众是寺庙保护的重要力量,可通过多种途径参与:一是志愿服务,参与寺庙周边环境清理、文物知识宣讲、游客引导等公益活动;二是捐赠支持,通过正规慈善机构或文物保护基金会捐款,或参与“认养文物”“认古树”等认养项目;三是文化参与,购买寺庙开发的文创产品、参加传统文化体验活动,间接支持修缮与维护;四是监督反馈,通过政府文物保护平台、寺庙公示栏等渠道,对破坏文物、违规施工等行为进行举报,或对修缮工作提出合理化建议,形成全社会共同保护的良好氛围。