佛教不简单以世俗“好人坏人”的二元标准划分众生,而是以“业力”为核心视角,认为一切行为(身、口、意)皆会形成业力,善业感乐果,恶业感苦果。“坏人”在佛教中更多指代造作恶业、导致自身及他人痛苦者,其本质是心被贪、嗔、痴三毒所染,暂时迷失了本具的佛性,以下从恶业的界定、表现、果报及佛教对恶业者的态度等方面展开说明。

佛教中“恶”的界定标准

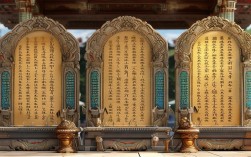

佛教的“恶”以“十善业道”为反参照,即不杀生、不偷盗、不邪淫(身三善);不妄语、不两舌、不恶口、不绮语(口四善);不贪欲、不嗔恚、不邪见(意三善),违背十善业即为恶业,其核心在于“动机”:若因贪嗔痴驱动造作,即使表面看似“合理”(如为生存偷盗),亦含恶业;若为利他心出发,即便行为艰难(如医生手术),也可能转恶为善。“恶”的程度分轻、重,如“五逆罪”(杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血)为极重恶业,感果尤烈。

恶业的具体表现

恶业通过“身、口、意”三业造作,具体如下表所示:

| 恶业类型 | 具体行为 | 本质 |

|---|---|---|

| 身恶业 | 杀生(故意夺有情生命)、偷盗(不与而取他人物)、邪淫(非礼行淫,破坏家庭) | 以身造作,伤害他者生命与财产 |

| 口恶业 | 妄语(欺骗他人)、两舌(挑拨离间)、恶口(恶语伤人)、绮语(说无意义语) | 以口造作,破坏人际和谐 |

| 意恶业 | 贪欲(贪求无厌,损人利己)、嗔恚(怨恨恼怒,起心伤害)、邪见(否定因果正理) | 以意驱动,染污自心本性 |

恶业者的果报:三恶道

依据“因果不虚”法则,造作恶业者,依据业力轻重,将堕入“三恶道”(地狱、饿鬼、畜生)受苦,此为“恶趣报”,三恶道的基本特征如下表:

| 恶道名称 | 主要成因 | 所受痛苦 | 寿量(概略) |

|---|---|---|---|

| 地狱道 | 造五逆十恶等极重罪,如故意出佛身血、破僧和合、杀害父母等 | 寒热交替(如阿鼻地狱无间受苦)、刀剑穿刺、猛兽啃噬,身心极端痛苦 | 短则一中劫(数千万年),长则数大劫 |

| 饿鬼道 | 悭贪、偷盗、欺诳,阻碍福德资粮增长;或生前负债不还,负他财物 | 饥渴难耐,见水成火,惧怕刀杖;常被驱使,不得自在 | 数千年至数万劫(人间时间) |

| 畜生道 | 愚痴、邪见、杀生,心识昏昧;或强凌弱,互相残害 | 被强者欺凌(如人为役使、兽为食),寿命短暂,心智愚钝,常遭屠戮 | 短则数日(如蚊蝇),长数千年 |

需注意,三恶道的“痛苦”不仅是身体折磨,更是内心被贪嗔痴驱使的逼迫,如饿鬼道众生“常渴闻浆而不能得”,本质是贪心炽盛的果报;畜生道“互相吞啖”,是嗔心习气的显现。

佛教对“恶业者”的态度:慈悲度化,而非排斥

佛教视一切众生为“未来佛”,即便造恶业者,其本性(佛性)亦如虚空般清净,只是被业障暂时遮蔽。《地藏经》云“阎浮提众生,举心动念,无非是罪”,但更强调“罪性本空,还归性觉”——恶业如云,佛性如日,云散日自现,佛教对恶业者的态度核心是“慈悲”与“救度”:

- 忏悔转业:佛教认为“罪从心起将心忏,心若灭时罪亦亡”,通过至诚忏悔(如礼拜、诵经、行善),可消除恶业,如《占察善恶业报经》中“木轮相法”,通过占察观业,至心忏悔,可灭罪解脱。

- 教化修行:对恶业者,佛教主张先以“方便”(如讲因果、施恩惠)摄受,再引导其持戒、修定、发慧,如提婆达多虽曾谋害佛陀,但其忏悔后仍有解脱之可能,体现“恶可转善”的深意。

- 菩萨行持:菩萨“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,即使对极恶众生,亦以慈悲心救度,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,正是对恶业者最大的慈悲。

恶业是暂时的迷途,非永恒的标签

佛教中的“坏人”并非永恒的“恶人”,而是“迷途的众生”,众生皆在因果律中流转,善恶心造,祸福己招,关键不在于评判他人,而在于觉察自身心念——断恶修善,回归本具的佛性,正如《坛经》所言“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,无论曾造何业,当下觉悟,皆可离苦得乐。

相关问答FAQs

问1:佛教中“坏人”造的恶业是否永远无法消除?

答:并非如此,佛教认为业力虽有成熟趋势,但可通过“忏悔、对治、转心”消除。《地藏经》云“若能改往修来,行善立德,是人命终,便生善道”,如《观普贤菩萨行法经》载,至诚忏悔一念,可灭八十亿劫生死重罪;若能持戒、布施、修定,更能转化恶业为善缘,故恶业非永恒,关键在当下修行。

问2:佛教如何对待身边造恶业的人?是否应该远离?

答:佛教主张“慈悲为本,方便为用”,不提倡简单远离,对造恶业者,应先观其是否因愚痴、困境所迫,若可劝化,当以善言引导(如讲因果、劝忏悔);若其恶行伤害他人,可在护持正法的前提下,通过合理方式制止(如法律),而非以嗔心报复,核心是“怨亲平等”,视其为需要救度的众生,如《维摩诘经》言“先以欲钩牵,后令入佛智”,先给予所需(如物质帮助、精神关怀),再引导向善,方为菩萨行持。