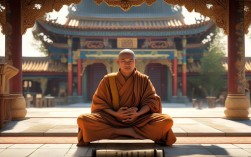

佛教对生死的阐释,是其核心教义的重要组成部分,并非简单将生死视为生命的起点与终点,而是将其置于“轮回”的框架中,揭示生命迁流不息的本质,并指明超越生死苦海的可能,佛教认为,一切众生皆在“六道”(天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道)中生死轮回,其动力源于“业力”——由身、口、意造作的行为(善、恶、无记)所引发的潜在力量,决定了下一世的生命形态,这种轮回并非永恒,而是“无常”的体现,一切有为法(包括生命本身)皆在刹那生灭,没有恒常不变的自性。

生死之苦,佛教归为“四圣谛”中的“苦谛”,生是苦,出生即伴随分离之痛;老是苦,身体机能衰退,心智渐弱;病是苦,肉体与精神承受病痛折磨;死是苦,与所爱分离,恐惧未知;爱别离、怨憎会、求不得、五蕴炽盛,皆是苦的不同显现,苦的根源在于“集谛”,即众生对生命的“贪爱”(对自我、对感官享乐、对永恒的执着),以及由此产生的“无明”——对宇宙人生真相(如无常、无我、因果)的愚痴,若能断除贪爱、破除无明,便能证得“灭谛”——涅槃,熄灭生死之火的清凉寂静,超越轮回。

面对生死,佛教并非消极避世,而是强调“中道”的智慧,既不贪生畏死,也不厌世轻生,而是通过修行转化对生死的认知,如《念处经》中教导“念死无常”,观想生命如风中烛、露中电,从而激发修行的紧迫感,放下对世俗名利的执着,佛教倡导“慈悲”,在生死轮回中,一切众生都曾是我们的父母亲人,故应心怀慈悲,利益众生,积累善业,为超越轮回奠定基础。

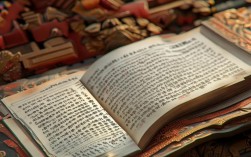

超越生死的路径,即“道谛”,核心是“八正道”:正见(对缘起、因果、无我的正确见解)、正思维(无贪、无嗔、无痴的思考)、正语(不妄语、不两舌、不恶口、不绮语)、正业(不杀生、不偷盗、不邪淫)、正命(正当的职业,不损害众生)、正精进(努力断恶修善)、正念(时刻保持正知,不随烦恼转)、正定(通过禅定获得专注与智慧),通过八正道的修行,逐步断除烦恼,证得“无我”的智慧——明白“我”只是五蕴(色、受、想、行、识)的暂时和合,并无实体,从而破除对“我”的执着,生死轮回自然停止。

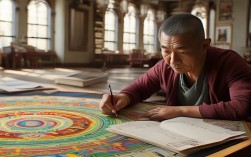

以下是六道轮回的基本特征与业力因缘简表:

| 道途 | 特点 | 业力因缘 | 代表经典/例子 |

|---|---|---|---|

| 天道 | 享乐福报,寿命较长 | 布施、持戒,修慈悲心 | 《长阿含经》中的忉利天 |

| 人道 | 苦乐参半,能闻佛法 | 五戒十善,孝顺师长 | 人类世界(释迦牟尼佛化现处) |

| 阿修罗道 | 争斗心强,福报接近天道 | 修罗福报,但嗔心重 | 《阿含经》中阿修罗王与天帝争 |

| 畜生道 | 愚痴痛苦,互相残杀 | 愚痴邪见,欺凌弱小 | 禽兽、鱼虫等 |

| 饿鬼道 | 饥渴难耐,常受欺辱 | 悭贪吝啬,不布施 | 《盂兰盆经》中的饿鬼众生 |

| 地狱道 | 纯大苦,寿命极长 | 极重恶业,如杀父、杀阿罗汉 | 《正法念处经》中的八热八寒地狱 |

佛教的生死观,最终指向的是“烦恼即菩提,生死即涅槃”的超越——当内心贪爱、嗔恚、愚痴的烦恼熄灭,当下便是超越生死的涅槃境界,这种超越并非逃避现实,而是在认清生死本质后,以智慧与慈悲活出生命的觉悟,最终从轮回中解脱,成就究竟的安乐。

相关问答FAQs

Q1:佛教的“轮回”是否等同于“灵魂转世”?

A:不完全等同,佛教核心教义之一是“无我”(Anatta),认为不存在永恒不变的“灵魂”或“我”,轮回的主体是“业力”的相续——如同火焰的传递,前一支火焰熄灭后,点燃下一支,火焰(业力)相似而非同一,众生由身、口、意造作的业力牵引,在六道中受生,一期生命结束后,业力成熟,产生新的生命形态,并无固定不变的“灵魂”贯穿始终。

Q2:普通人如何通过佛教智慧面对生死恐惧?

A:可通过三个层面转化恐惧:一是“观无常”,认识到生命本就无常,恐惧源于对“常”的执着,如《法句经》说“譬如陶家,埏埴为器,一切要坏,人命亦然”;二是“修慈悲”,将恐惧转化为对众生苦的悲悯,发愿利益他人,减轻对“自我”的执着;三是“种善因”,通过布施、持戒、行善等积累福报,同时闻思佛法,增长智慧,明白生死本质是心念的变现,心净则国土净,恐惧自然消融。