在数字时代,网友镜头下的甘孜寺庙正成为连接藏地文化与大众的生动纽带,那些散落在雪山草原间的古老寺庙,经由普通人的视角被捕捉、传播,褪去了神秘的面纱,却依然保留着震撼人心的精神力量,甘孜作为康巴文化的核心区,寺庙不仅是宗教信仰的载体,更是建筑艺术、历史记忆与生活哲学的立体呈现,而网友的拍摄则让这些文化瑰宝在云端绽放出新的光彩。

藏地密码:甘孜寺庙的文化基因与视觉符号

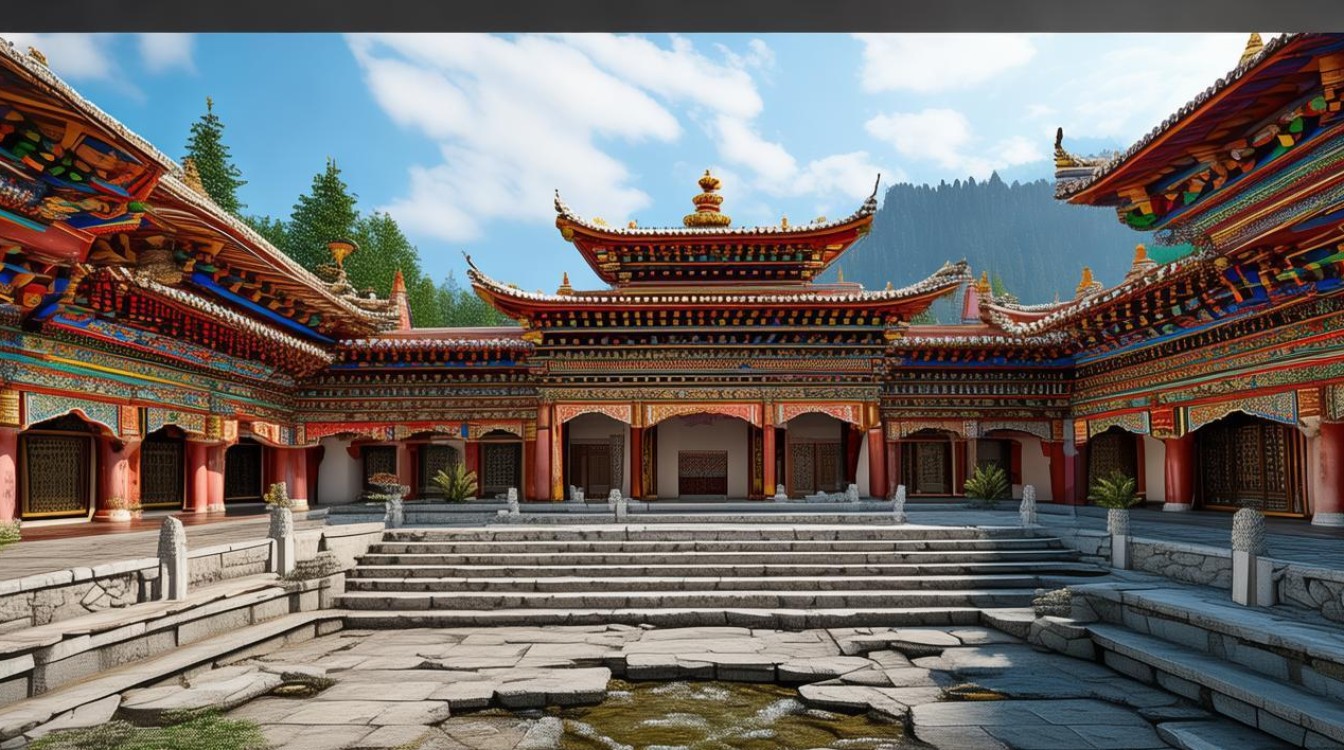

甘孜寺庙的建造本身就是一部立体的文化史,从选址来看,多依山而建,背靠险峰,面临河谷,既体现了“天人合一”的藏传佛教宇宙观,也暗合了古代军事防御的需求,比如理塘的长青春科尔寺,作为康区历史最悠久的格鲁派寺庙之一,其建筑群依山势起伏,错落有致的绛红色僧房与金顶经堂在蓝天白云下格外醒目,远处是终年积雪的格聂神山,自然景观与人文建筑在此达成极致和谐,网友镜头下的寺庙,常常将这种“山寺相依”的格局完整呈现——无人机航拍视角下,寺庙如同一颗镶嵌在绿色绒布上的宝石,而朝圣者的身影则像移动的黑点,在蜿蜒的山路上形成流动的线条,无声诉说着信仰的坚韧。

寺庙的建筑细节更是网友拍摄的热门“宝藏”,飞檐上的鎏金铜瓦在阳光下折射出耀眼的光芒,经堂内的唐卡用天然矿物颜料绘制,历经数百年依然色泽鲜艳;转经道旁的玛尼堆刻着六字真言,经幡在风中猎猎作响,每一帧画面都充满了象征意义,有网友曾用微距镜头拍摄寺庙墙角的壁画,剥落的颜料下露出古老的线条,与斑驳的墙面形成时光的对话,这种“不完美”反而让文化传承更具质感,寺庙内的法器(如金刚杵、法号)、僧人的日常用品(如木碗、经书),甚至是寺院的猫、狗,都成为网友捕捉生活气息的元素,让高冷的宗教场所多了几分人间烟火。

网友视角:当镜头遇见信仰的N种打开方式

不同于专业摄影团队的宏大叙事,网友拍摄更侧重“在地性”与“个性化”,用碎片化的视角拼凑出甘孜寺庙的多重面貌,在社交平台上,#甘孜寺庙#话题下既有壮丽的全景航拍,也有充满故事感的特写:清晨第一缕阳光照在金顶上的瞬间、僧人辩经时激烈的手势、信徒磕长头时沾满灰尘的额头、转经老人布满皱纹的手拨动转经筒的慢动作……这些画面没有精修的滤镜,却因真实而动人。

不同类型的网友也带来了差异化的创作内容,旅行博主多记录“寺庙打卡路线”,比如从康定出发,经塔公寺、亚青寺到色达五明佛学院,串联起不同教派(格鲁派、萨迦派、宁玛派)的寺庙特色,攻略中会标注最佳拍摄机位(如塔公寺雅拉雪山观景台)、光线时段(下午4点的金色阳光);人文摄影师则聚焦“人与信仰”的互动,比如拍摄觉姆(女性修行者)集体诵经时的侧脸,或是孩童在寺庙广场追逐嬉戏的纯真,用对比凸显信仰的传承;而普通游客的随手拍,则充满偶然性——可能是暴雨中偶遇的彩虹横跨寺庙金顶,或是转经道上与陌生信徒一起转经的温暖瞬间,这些“不期而遇”的画面反而最能打动人心。

值得关注的是,网友拍摄还推动了“云朝圣”现象,许多因距离、时间或身体原因无法亲临的人,通过镜头“走进”甘孜寺庙:看一场盛大的跳神法会,听喇嘛晨诵的经文,甚至参与线上的“云转经”(点击屏幕模拟转动经筒),这种虚拟与现实的交织,让文化传播突破了时空限制,也让藏地文化以更轻盈的方式走进大众视野。

经典场景:网友镜头下的“寺庙打卡清单”

甘孜寺庙众多,每个都有独特的视觉标识,网友通过拍摄积累了一份“必看清单”,其中几个场景反复出现在热门内容中:

- 亚青寺的“觉姆岛”:位于白玉县的亚青寺,以“觉姆岛”闻名——数万间简易木屋沿河而建,是女性修行者的聚集地,网友镜头下的觉姆岛,清晨被薄雾笼罩,炊烟与经幡交织,夜晚则星星点点的灯光从木屋透出,如同一片坠入人间的星空,有摄影师用长曝光拍摄银河下的觉姆岛,星空与地面的灯光形成倒影,被誉为“信仰的银河”。

- 长青春科尔寺的“辩经”:作为康区格鲁派黄教圣地,长青春科尔寺的辩经场景极具冲击力,僧人们三两一组,或站立或盘坐,配合着击掌、踏步的手势,高声探讨佛理,网友拍摄时常用中近景捕捉他们专注的神情,眼神中的坚定与手势的激烈形成张力,让辩经不再是抽象的宗教活动,而是一场充满力量的“思想交锋”。

- 塔公寺的“雅拉雪山背景”:塔公寺因“一寺见三山”而闻名——寺庙正对雅拉雪山,右侧是夏诺多吉神山,左侧是剪子弯山,网友最爱的拍摄角度是在寺前的塔公草原上,用广角镜头将寺庙、经幡、白塔与远雪山纳入同一画面,秋日的草原金黄一片,冬季则白雪皑皑,四季变换中,寺庙始终是画面的精神核心。

- 惠远寺的“皇家寺庙”气质:位于道孚县的惠远寺,是清代康熙皇帝为七世达赖修建的行宫,融合了藏汉建筑风格,网友镜头下的惠远寺,金顶上的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉,红墙外的白塔与远山相映,既有藏式寺庙的厚重,又有皇家园林的精致,被称为“甘孜布达拉宫”。

拍摄技巧与注意事项:让镜头与信仰和解

网友拍摄甘孜寺庙时,既要追求画面美感,更要尊重文化与信仰,以下是常见的拍摄主题与技巧归纳,供参考:

| 拍摄主题 | 代表场景 | 拍摄技巧 |

|---|---|---|

| 自然与人文融合 | 寺庙与雪山/草原/河流同框 | 无人机航拍,选择黄金时段(日出/日落),利用广角镜头增强空间感;前景加入经幡、玛尼堆作为引导线。 |

| 宗教仪式瞬间 | 晒佛、跳神、辩经、转经 | 提前了解仪式流程,长焦镜头抓拍关键动作(如晒佛展开的瞬间、辩经的手势);关闭闪光灯,避免干扰仪式。 |

| 建筑细节特写 | 金顶、壁画、唐卡、法器 | 微距镜头拍摄纹理(如唐卡的矿物颜料、法器的雕花);利用侧光突出立体感,避免正午强光造成过曝。 |

| 人物故事捕捉 | 僧人修行、信徒朝圣、孩童嬉戏 | 中焦镜头保持距离,避免摆拍;捕捉自然表情(如僧人诵经时的专注、孩童好奇的眼神);拍摄前征得对方同意。 |

需特别注意文化禁忌:寺庙内禁止拍摄佛像正面(可拍侧面或背影)、转经筒内部、僧人打坐的禅房;不要随意触碰宗教器物或跨越经幡;拍摄信徒时,若对方拒绝或表现出不适,应立即停止,这些细节不仅是尊重,也是让镜头更有温度的前提。

文化之思:从“被看”到“被理解”的传播价值

网友拍摄的甘孜寺庙,本质上是一场“文化翻译”——用大众熟悉的视觉语言,将陌生的藏传佛教文化转化为可感知的影像,这种传播打破了“异域奇观”的刻板印象,让寺庙不再是旅游攻略上的一个符号,而是有温度、有故事的生活空间,当网友分享“在亚青寺和觉姆一起喝酥油茶”的经历,或“在长青春科尔寺听老喇嘛讲寺庙历史”的视频时,文化便从“被看”转向“被理解”。

这种传播也带来了双面效应,它让甘孜文旅热度攀升,越来越多的游客带着镜头走进藏地,带动了当地经济发展;过度商业化与游客涌入也对寺庙周边环境造成压力,如何在传播中平衡“保护”与“开放”,成为网友拍摄者需要思考的问题,许多有经验的拍摄者已经开始践行“负责任拍摄”:不干扰僧人修行、不乱扔垃圾、通过影像呼吁保护文化遗产,让镜头成为文化守护的桥梁,而非消费的工具。

FAQs

Q1:网友拍摄的甘孜寺庙图片用于自媒体发布,需要注意版权问题吗? 为纯风景(如寺庙建筑、自然景观),且未使用他人享有版权的素材(如他人设计的海报、文字),一般不涉及侵权;但若拍摄内容包括寺庙内部的壁画、唐卡、佛像等,这些属于宗教文化财产,部分寺庙可能对商用拍摄有限制,建议提前联系寺庙管理处或当地文旅部门获取授权;若拍摄中包含人物肖像(如僧人、信徒),需征得对方同意,尤其用于商业用途时,需签署肖像权协议。

Q2:去甘孜寺庙拍摄,有哪些必须遵守的文化禁忌?

A:①进入寺庙需脱帽、摘墨镜,穿着得体(避免短裤、短裙、吊带);②顺时针方向行走(转经道、佛殿周围),不可逆时针;③未经允许,不可拍摄佛像正面、唐卡细节、僧人打坐或诵经的禅房;④不要用手指指点佛像或唐卡,应用手掌平 gesture;⑤遇到正在进行的宗教仪式(如辩经、法会),保持安静,不喧哗、不干扰;⑥不随意触摸宗教器物(如法器、转经筒),不跨越经幡或玛尼堆,遵守这些禁忌既是对信仰的尊重,也是对自身安全的保障(部分寺庙对违规行为有相应规定)。