青海地处青藏高原东北部,是历史上多民族交融、多元文化碰撞的重要区域,其独特的地理位置和深厚的宗教文化底蕴,孕育了众多风格各异的寺庙,这些寺庙不仅是藏传佛教的重要载体,更是汉藏文化、建筑艺术、宗教哲学的结晶,在漫长的历史长河中,青海地区屡经战乱,许多珍贵的寺庙在战火中化为灰烬,造成不可逆的文化损失,这些被毁的寺庙,承载着特定时代的记忆,其兴衰变迁也折射出青海历史的动荡与变迁。

青海毁于战火的寺庙中,最具代表性的包括佑宁寺(郭隆寺)、隆务寺、夏琼寺、扎西曲寺等,它们或毁于大规模的军事冲突,或毁于地方势力的争夺,其损毁过程往往与特定历史事件紧密相连。

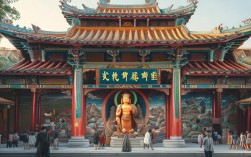

佑宁寺位于今互助土族自治县,是青海历史最悠久的格鲁派寺院之一,始建于元至正年间(1341-1368年),由宗喀巴大师的弟子却帕勒巴创建,明代永乐年间,三世达赖喇嘛索南嘉措赐名“郭隆弥勒寺”,成为安多藏区的宗教中心,鼎盛时期有僧众3000余人,寺内珍藏有大量佛经、唐卡和文物,这一重要寺院却在清雍正元年(1723年)毁于战火,当时,青海蒙古和硕特部首领罗卜藏丹津发动叛乱,清政府派年羹尧、岳钟琪率军平叛,郭隆寺因地处军事要冲,且部分僧众被误认为参与叛乱,在清军的围剿中遭到焚毁,寺内建筑、经典、文物几乎全部被毁,仅存少数建筑,此次战火使佑宁寺元气大伤,直至雍正十年(1732年)才得以重建,但规模已远不及前。

隆务寺位于黄南藏族自治州隆务镇,始建于元代,明代扩建为格鲁派寺院,是安多藏区最大的寺院之一,素有“东方小布达拉宫”之称,隆务寺以建筑宏伟、壁画精美、僧侣众多著称,鼎盛时期有活佛30余人,僧众逾4000人,寺内保存有明代壁画、雕塑等珍贵文物,但同治年间(1862-1873年),西北地区爆发回民起义,隆务地区战乱频仍,隆务寺在战火中被严重损毁,主要建筑如大经堂、弥勒殿等被焚,大量文物被抢或被毁,起义平息后,寺院虽经修复,但已无法恢复往日盛况,许多珍贵的艺术珍品永久流失。

夏琼寺位于化隆回族自治县,始建于元至正年间,是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的出生地,被誉为“格鲁派发祥地”之一,寺院依山而建,建筑风格独特,融合了藏、汉、蒙特色,寺内保存有宗喀巴母亲用过的石磨、宗喀巴幼年时用过的碗等文物,明末清初,青海地区蒙古部落的内讧以及中央政权的军事行动,使夏琼寺多次遭遇战火,特别是清初平定罗卜藏丹津叛乱时,夏琼寺因被怀疑与叛军勾结,遭到清军的袭击,主要建筑被毁,文物散失,尽管后来得以重建,但原貌已改,许多历史遗迹不复存在。

扎西曲寺位于玉树藏族自治州,是玉树地区重要的萨迦派寺院,始建于13世纪,由萨迦派高僧创建,寺院以藏式建筑为主,寺内珍藏有大量萨迦派经典和唐卡,是玉树地区宗教文化的重要传承地,民国时期,青海马步芳政权为加强对玉树地区的控制,与当地部落发生多次武装冲突,扎西曲寺在战乱中被焚毁,寺内建筑、文物几乎全部被毁,僧众四散,这一传承数百年的寺院就此消失。

这些毁于战火的寺庙,其损失不仅是建筑和文物的损毁,更是宗教文化、历史记忆的断裂,它们曾是当地宗教活动的中心,是僧侣修行、民众信仰的场所,也是文化传播的纽带,战火的摧毁,使这些寺院承载的宗教哲学、艺术、历史信息永久消失,对青海乃至中国的文化遗产造成了不可估量的损失。

以下为青海主要毁于战火的寺庙基本信息概览:

| 寺院名称 | 地理位置 | 始建年代 | 主要毁坏事件 | 毁坏原因 | 现状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 佑宁寺(郭隆寺) | 互助土族自治县 | 元至正年间 | 清雍正元年(1723年) | 罗卜藏丹津叛乱,清军平叛 | 部分重建,规模缩小 |

| 隆务寺 | 黄南藏族自治州 | 元代 | 清同治年间(1862-1873年) | 西北回民起义 | 部分修复,文物流失严重 |

| 夏琼寺 | 化隆回族自治县 | 元至正年间 | 明末清初,清初平叛战争 | 部落内讧及军事行动 | 重建,原貌改变 |

| 扎西曲寺 | 玉树藏族自治州 | 13世纪 | 民国时期 | 马步芳政权与部落冲突 | 完全损毁,未重建 |

这些被毁的寺庙提醒我们,和平是文化遗产传承的前提,而保护文化遗产就是保护历史的记忆和民族的根脉,尽管许多寺庙已无法复原,但它们的故事仍应被铭记,成为珍视和平、传承文化的警示。

FAQs

Q1:青海毁于战火的寺庙主要集中在哪些历史时期?

A1:青海毁于战火的寺庙主要集中在两个历史时期:一是明清交替至清初(17世纪中叶至18世纪初),如罗卜藏丹津叛乱(1723年)导致佑宁寺、夏琼寺等被毁;二是清代中后期至民国时期(19世纪中叶至20世纪上半叶),如同治年间西北回民起义(1862-1873年)毁坏隆务寺,民国时期马步芳政权与玉树部落的冲突导致扎西曲寺被毁,这些时期青海地区民族矛盾、军事冲突激化,寺院因地处战略要冲或与地方势力关联而成为战火波及的对象。

Q2:这些被毁寺庙的重建对当地文化传承有何意义?

A2:重建被毁的寺庙对当地文化传承具有重要意义:恢复了宗教活动场所,使藏传佛教的教义、仪轨得以延续,维系了当地民众的信仰体系;通过重建,部分建筑、壁画、雕塑等艺术形式得以复原或再现,保留了藏传佛教艺术的精髓,促进了汉藏文化交融;寺院作为社区文化中心,其重建过程凝聚了民众的集体记忆和文化认同,成为民族团结和文化传承的重要载体,尽管重建的寺院可能无法完全恢复原貌,但其文化象征意义和历史价值不可替代。