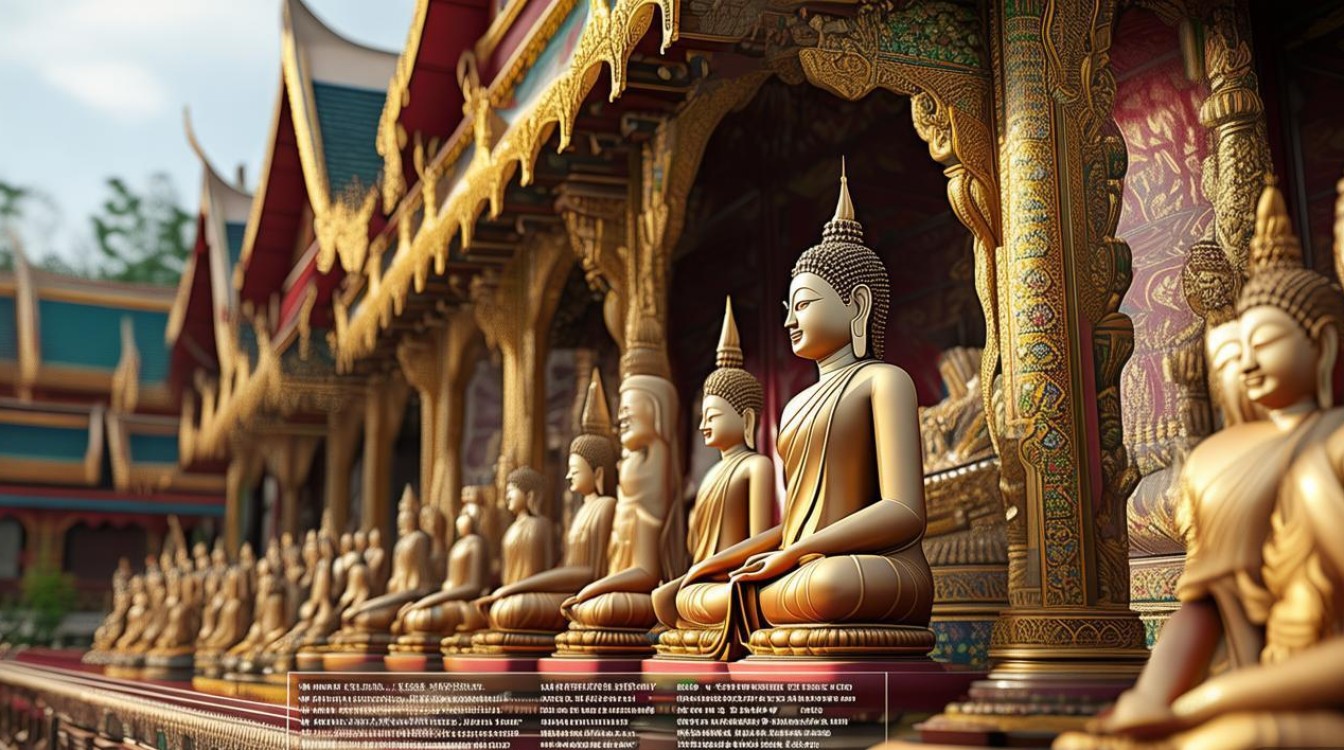

泰国寺庙作为佛教文化的重要载体,不仅是宗教活动的核心场所,更是艺术、历史与信仰的融合体,寺庙中供奉的佛像种类繁多,既有佛教核心的佛陀本尊,也有融合了印度教、民间信仰的护法神祇,每一尊佛像都承载着特定的宗教内涵与文化象征,这些佛像或庄严肃穆,或慈悲祥和,通过不同的姿势、手印和材质,传递着佛教的哲学思想与泰国人民的虔诚信仰。

本师佛:释迦牟尼佛的不同化身与象征

作为佛教创始人,释迦牟尼佛(Phra Buddha)是泰国寺庙中最核心的供奉对象,泰国佛教(上座部佛教)认为,佛有“三世佛”之说:过去佛、现在佛与未来佛,释迦牟尼佛为“现在佛”,此外还有“过去佛”燃灯佛(Phra Kakusanath)和“未来佛”弥勒佛(Phra Maitreya)。

释迦牟尼佛的造像通常根据其生平事迹塑造,常见形象包括:诞生像(诞生时右手指天、左手指地,象征“天上天下,惟我独尊”)、成道像(菩提树下结跏趺坐,降魔觉悟)、初转法轮像(在鹿野苑首次讲经,双手施说法印)、涅槃像(右侧卧,入般涅槃),成道像最为普遍:佛陀结跏趺坐于莲台,左手结禅定印(掌心向上,右手置于左手上,拇指相触),右手施触地印(手指触地,象征降伏内心魔障),体现“降伏其心”的觉悟境界,不同历史时期的佛像风格各异——素可泰王朝时期佛像线条圆润,表情柔和;阿瑜陀耶王朝时期趋向庄严厚重,衣饰繁复;曼谷王朝时期则融合多元工艺,细节更为精致。

佛陀的手印与姿势:宗教意义的视觉表达

佛像的“手印”(Mudra)与姿势是传递宗教内涵的核心语言,每一种组合都有固定象征:

- 禅定印(Dhyana Mudra):双手掌心向上,右手置左手上,拇指相触,置于腹前,象征佛陀入禅定状态,追求内心平静,常见于冥想或沉思的造像。

- 说法印(Dharmachakra Mudra):双手拇指与食指相触,其余手指伸展,左手掌心向上,右手覆于左手上,象征“转动法轮”(佛教教义的传播),是初转法轮像的经典手印。

- 无畏印(Abhaya Mudra):右手掌心向前,五指向上,象征为众生消除恐惧,给予无畏之力,常见于立姿佛像,如曼谷玉佛寺的“守护佛”。

- 与愿印(Varada Mudra):左手自然下垂,掌心向前,象征满足众生愿望,赐予慈悲与福祉,常与无畏印搭配出现。

- 行走像(Walking Buddha):右脚在前,左脚在后,身体微微前倾,衣袂飘动,象征佛陀在世间行走教化,充满动态之美,素可泰时期的行走像被誉为“泰国艺术的杰作”。

- 卧姿像(Reclining Buddha):右侧卧,右手垫头下,左手放身侧,面带平静微笑,象征佛陀入涅槃,体现“生死即涅槃”的境界,泰国许多大寺庙(如曼谷卧佛寺、大城府卧佛寺)都有巨型卧佛,长度可达数十米,底部常设108个铜钵(象征佛教108种烦恼),信徒投币入钵可祈求消除烦恼。

护法神与民间信仰:多元文化的融合

泰国佛教的包容性体现在寺庙中常供奉源于印度教、婆罗门教及民间信仰的护法神祇,这些神祇虽非佛教核心,却深入民众日常生活:

- 四面神(Phra Phrom):源于印度教梵天(Brahma),四面八臂,每面代表一种特质(慈悲、权威、仁爱、庇护),每只手持法器(法杖、莲花、法螺、宝瓶),象征赐予健康、财富、事业与平安,四面神在泰国民间信仰中地位极高,供奉处常位于寺庙外围(如曼谷埃拉旺神殿),信徒以鲜花、香烛、九塔串祈福,是“有求必应”的象征。

- 那伽(Naga,蛇神):作为佛陀的护法,常出现在造像上方(如佛陀在菩提树下禅定时,七头蛇那伽为其遮风挡雨),寺庙屋檐、廊柱上也常见蛇形雕刻,象征守护与祥瑞,那伽还被视为“大地之灵”,与泰国水文化密切相关。

- 夜叉(Yaksha):守护寺庙的威武神祇,通常手持武器(剑、三叉戟),立于入口或门柱旁,形象夸张,用于驱邪避祸,素可泰时期的夜叉造像兼具力量与艺术感。

- 土地神(Phra Phan):民间信仰中的“地灵”,以小型雕像供奉于寺庙角落或树下,象征守护一方安宁,信徒建房、开业前常前来祭拜,祈求土地庇护。

特色佛像与地域文化:信仰的在地化表达

泰国不同地区因历史与文化的差异,形成了独特的佛像风格:

- 北部(兰纳风格):受缅甸影响,佛像面部修长,线条流畅,衣纹简洁,表情含蓄,清迈帕辛寺(Wat Phra Singh)的“帕辛佛”是代表作,被誉为“兰纳艺术之魂”,被视为清迈的守护佛。

- 中部(暹罗风格):阿瑜陀耶王朝时期佛像雄浑厚重,体态丰腴,衣饰繁复,体现王权庄严,大城府帕喃春寺(Wat Phra Ram)的佛像融合高棉与暹罗元素,是中部艺术的典型。

- 曼谷风格:融合素可泰与阿瑜陀耶之长,工艺精细,注重细节,曼谷玉佛寺的玉佛(Phra Kaeo Morakot)由整块翡翠雕琢,高66厘米,是泰国国宝,象征王权与佛教信仰的结合,每年由国王亲自更换三季袈裟,仪式极为隆重。

- 南部(斯里兰卡风格):受斯里兰卡影响,佛像面部圆润,笑容亲切,与自然景观融为一体,甲米府虎岩寺(Tiger Cave Temple)的佛像依山而建,充满灵性,是南部信仰的代表。

佛像类别与象征意义简表

| 佛像名称 | 类别 | 象征意义 | 常见形象/姿势 | 代表寺庙 |

|---|---|---|---|---|

| 释迦牟尼佛 | 本师佛 | 佛教创始人,觉悟者 | 结跏趺坐(禅定/说法/降魔) | 玉佛寺、卧佛寺 |

| 燃灯佛 | 过去佛 | 授记释迦牟尼佛成道 | 站立,右手施与愿印 | 曼谷金山寺 |

| 弥勒佛 | 未来佛 | 即将成佛的菩萨 | 站立或半跏趺坐,手持宝瓶 | 清迈帕辛寺 |

| 四面神 | 护法神 | 慈悲、权威、仁爱、庇护 | 四面八臂,各持法器 | 曼谷埃拉旺神殿 |

| 涅槃像 | 释迦牟尼佛 | 入灭,轮回解脱 | 右侧卧,面带平静微笑 | 大城府卧佛寺 |

泰国寺庙中的佛像体系,既是对佛教核心教义的具象化表达,也是多元文化融合的见证,从释迦牟尼佛的本师庄严,到护法神祇的威慈护佑,再到地域风格的差异呈现,每一尊佛像都凝聚着泰国人民的智慧与虔诚,它们不仅是宗教信仰的载体,更是历史、艺术与文化的活化石,让人们在瞻仰中感受佛教的慈悲与智慧,也理解泰国文化的包容与独特。

FAQs

问:泰国寺庙里的四面佛是佛教神祇吗?为什么很多泰国人会去供奉?

答:四面神(Phra Phrom)并非严格意义上的佛教神祇,其源于印度教的梵天(Brahma),是创造之神,在佛教传入泰国后,因印度教与佛教长期共存,四面神逐渐被纳入泰国民间信仰体系,被视为护法神,具有赐予信徒健康、财富、事业、平安等福祉的能力,许多泰国人供奉四面佛,是因为其“有求必应”的民间信仰特性,尤其在遇到人生重大抉择或困境时,会献上鲜花、香烛、九塔串等供品祈求庇护,需注意,四面神的供奉处通常位于寺庙外围或独立神殿,而非大雄宝殿内,体现其在佛教信仰中的“辅助”地位。

问:为什么泰国寺庙常见巨大的卧佛?它有什么象征意义?

答:巨大的卧佛是泰国寺庙的标志性造像,原型为释迦牟尼佛的涅槃像。“涅槃”是佛教核心概念,指佛陀彻底熄灭生死轮回的痛苦,达到永恒的寂静与解脱,卧佛右侧卧,右手垫头下,左手放身侧,面带平静微笑,姿态象征超越生死的境界,提醒信徒“一切有为法,如梦幻泡影”,寺庙建造巨大卧佛,一方面彰显佛教的庄严与佛陀的伟大,另一方面通过宏伟造像给信徒带来心灵震撼,引导其思考生命本质,许多卧佛寺(如曼谷卧佛寺)的卧佛底部设108个铜钵(象征佛教108种烦恼),信徒投币入钵可祈求消除烦恼、获得平安,这一习俗也让卧佛成为与信徒互动最密切的佛像之一。