永乐皇帝朱棣作为明朝第三位皇帝,其统治时期(1402-1424年)的佛教政策与实践,不仅深刻塑造了有明一代佛教的格局,更将佛教纳入国家治理体系,成为巩固皇权、整合民族、推动文化交流的重要工具,朱棣的佛教活动兼具虔诚信仰与政治智慧,既体现为对佛教经典的整理与传播,也表现为对寺院、僧侣的系统性扶持,更通过宗教符号构建皇权合法性,其影响延续至后世。

佛教政策:国家治理的宗教维度

永乐皇帝的佛教政策并非单纯的个人信仰投射,而是服务于“大一统”统治战略的制度安排,在汉传佛教领域,他沿袭元朝僧官制度并加以完善,中央设僧录司、僧纲司、僧正司,分掌佛教事务,地方则设僧纲司、僧正司管理基层寺院,通过这套体系,朝廷有效控制了僧侣的度牒、剃度、寺院兴废等权力,避免佛教势力过度膨胀,1403年,朱棣下令“清理天下僧道”,核实僧籍,淘汰伪滥度牒,既保障了僧团质量,也增加了政府税收(度牒收入)。

对藏传佛教,朱棣采取“多封众建”策略,通过宗教领袖加强对西藏的管辖,1407年,他封藏传佛教噶举派领袖哈立麻(得银协巴)为“万行具足十方最胜圆觉妙智慧善普应佑国演教如来大宝法王西天大善自在佛”,赐金印诰命,命其统领天下释教;1413年,又封萨迦派昆泽思巴为“万行圆融妙法最胜真如慧智弘慈广济护国演教正觉大乘法王”,地位仅次于大宝法王,封辅教王、阐化王、赞善王等“八大法王”,分别管理西藏不同地区,使藏传佛教领袖成为中央政府与地方政权的纽带,实现了“因其俗而柔其人”的治理目标。

个人信仰与皇权神化:从“真武护佑”到“佛光加持”

朱棣的佛教信仰与其政治经历紧密相连,靖难之役中,他自称“奉天靖难”,借助“真武大帝”(北方之神)的护佑传说巩固军心,登基后遂大力推崇真武,在湖北武当山营建“九宫八观”,耗时14年、役使军民30万,使其成为真武信仰中心,将皇权神化与道教、佛教融合(真武被视为佛教“北方不动佛”的化身)。

在佛事实践上,朱棣频繁参与佛教活动,如为父母朱元璋、马皇后祈福,命僧人“荐福于天寿山”(明皇陵);撰写《神僧传》,收录汉至明代高僧229人,宣扬佛法“护国佑民”;甚至自称“菩萨戒弟子”,受菩萨戒以示虔诚,他还支持汉传佛教各宗派,尤其重视禅宗与净土宗,命高僧主持寺院,如南京天界寺的宗泐、天禧寺的道成等,皆受其礼遇。

佛教文化的集大成:经典、工程与传播

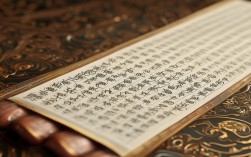

永乐朝的佛教文化建设达到新高度,最突出的是官刻佛教大藏经——《永乐北藏》,1407年,朱棣敕令在南京司礼监主持下,以《碛砂藏》为底本,增补历代藏经未收典籍,历时33年雕印完成,收录佛典1625部,6361卷,经版79036块,成为明代汉文大藏经的权威版本,他还命人校刊《藏文大藏经》(《甘珠尔》),这是第一部官方刊刻的藏文大藏经,对藏传佛教经典的规范与传播意义重大。

寺院营建方面,除武当山外,南京大报恩寺是标志性工程,1420年,朱棣为报父母恩,在南京城南长干寺原址建大报恩寺,耗时19年,动用工匠十万,耗银250万两,以“塔宫”为核心,“九级内外皆琉璃砖砌”,供奉“顶骨舍利”及玄奘法师顶骨,成为明代佛教建筑艺术的巅峰。

海上丝绸之路的佛教传播亦与朱棣密切相关,郑和七下西洋(1405-1433年),既是外交与贸易活动,也是佛教文化传播之旅,船队携带《金刚经》《心经》等佛经、佛像、供器,在锡兰(今斯里兰卡)、印度等地布施,如锡兰的“布施碑”记载郑和施财供养佛寺、修建佛塔,促进了中国与南亚、东南亚佛教文化的交流。

历史影响与评价

永乐皇帝的佛教政策产生了深远影响,积极层面,它推动了佛教各派的融合发展,尤其是汉藏佛教的交流,巩固了多民族国家的统一;《永乐北藏》《藏文甘珠尔》的刊刻,为佛教研究保存了珍贵典籍;郑和下西洋的佛教传播,扩大了中国佛教的国际影响力,消极层面,大规模的寺院营设与度牒发放,也耗费了部分民力财力,如大报恩寺的修建曾引发“劳民伤财”的争议。

总体而言,朱棣将佛教从单纯的宗教信仰提升为国家治理的战略资源,既利用佛教的“护国”功能强化皇权合法性,又通过文化整合促进社会稳定,其佛教实践体现了传统中国“政教合一”的治理智慧,成为明代佛教史上的重要篇章。

永乐朝重要佛教活动一览表

| 时间 | 事件/工程 | 与影响 |

|---|---|---|

| 1403年 | 清理天下僧道 | 核实僧籍,淘汰伪滥度牒,规范僧团管理,保障政府税收。 |

| 1407年 | 封哈立麻为大宝法王 | 封噶举派领袖为“大宝法王”,统领藏传佛教,加强中央对西藏管辖。 |

| 1412年 | 营建武当山 | 历时14年营建九宫八观,推崇真武信仰,实现皇权神化与佛道融合。 |

| 1413年 | 封昆泽思巴为大乘法王 | 封萨迦派领袖为“大乘法王”,完善“多封众建”的西藏治理政策。 |

| 1420年 | 《永乐北藏》开雕 | 官修汉文大藏经,收录典籍1625部,成为明代佛教经典权威版本。 |

| 1420年 | 建成南京大报恩寺 | 为报父母恩营建,供奉佛骨、玄奘顶骨,代表明代佛教建筑艺术巅峰。 |

相关问答FAQs

Q1:永乐皇帝大力扶持佛教的主要动机是什么?

A1:永乐皇帝朱棣扶持佛教的动机是多层次的,其一,政治合法性:靖难之役后,其皇位继承存在争议,通过宣扬“真武护佑”等宗教符号,将皇权神化,强化“君权神授”的合法性;其二,民族治理:对藏传佛教采取“多封众建”策略,通过宗教领袖团结西藏各部,实现“因其俗而治其人”的边疆治理目标;其三,文化整合:通过整理佛经、营建寺院,推动汉藏佛教融合,构建统一的文化认同;其四,个人信仰:朱棣本人对佛教有虔诚信仰,受菩萨戒、撰写《神僧传》,佛事实践也是其宗教情感的表达。

Q2:郑和下西洋与永乐朝的佛教传播有何关联?

A2:郑和下西洋是永乐朝佛教传播的重要载体,作为朱棣的亲信与佛教徒(小名“三保”,人称“三宝太监”),郑和船队每次航行均携带大量佛经、佛像、供器,在途经的锡兰、印度、爪哇等地开展布施活动,在锡兰,他施财供养佛寺、修建佛塔,并立“布施碑”记载功德(现存科伦坡博物馆);在古里(今印度科钦),他邀请当地高僧赴华交流,这些活动不仅将中国佛教典籍与文化传播至海外,也促进了南亚、东南亚地区佛教与中国佛教的融合,推动了海上丝绸之路上的宗教文化交流。