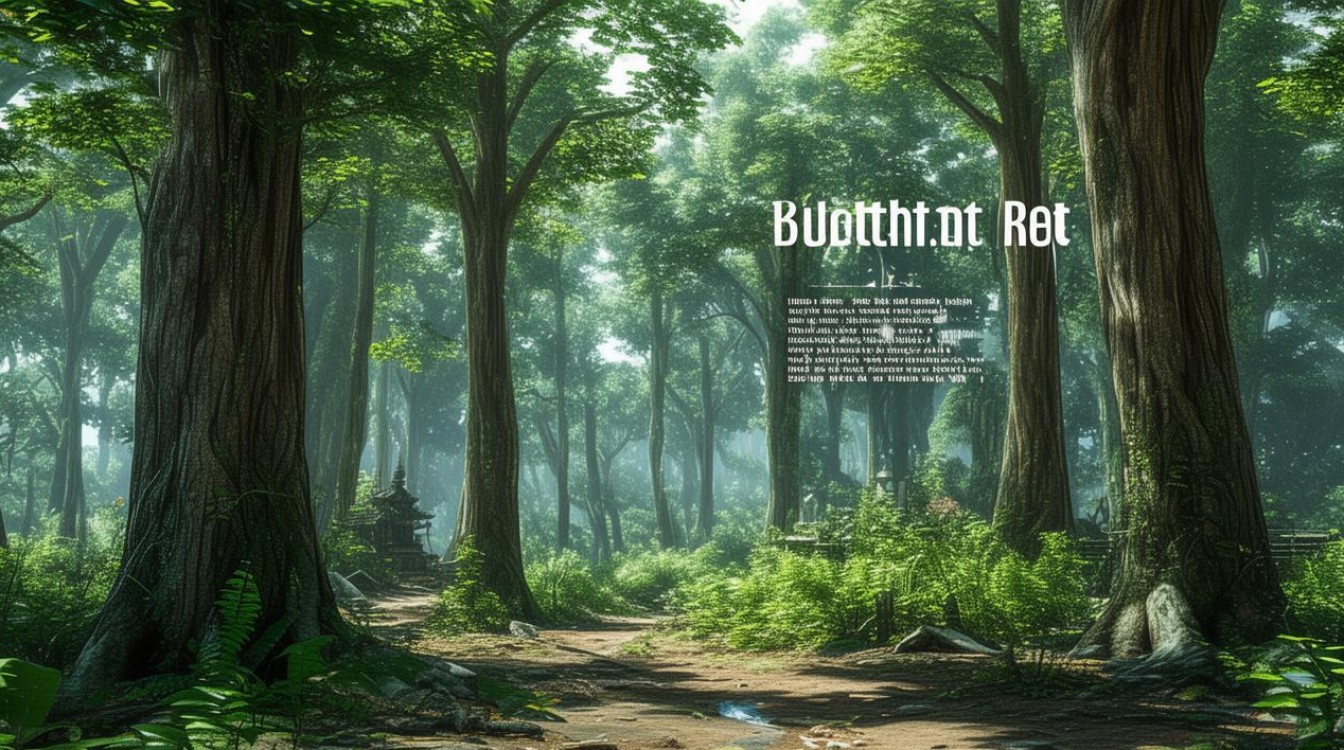

佛教的丛林,是中国佛教特有的僧伽组织形式,也是汉传佛教修行、弘法、教育的重要载体,其名称源于“丛林”本义——茂密树林,引申为僧众聚集、和合共修的清净之地,如树木丛集般生机勃勃、秩序井然,丛林制度自唐代形成,历经宋元明清的发展完善,不仅塑造了中国佛教的僧团风貌,更深刻影响了宗教文化、社会伦理乃至东亚佛教圈的发展轨迹。

丛林制度的起源与历史脉络

丛林制度的创立,与禅宗的发展密不可分,唐代中期,禅宗六祖惠能提倡“顿悟见性,自成佛道”,反对形式化的宗教仪式,主张修行不离日常生活,为适应禅宗“不立文字,教外别传”的宗旨,马祖道一(709-788)提出“即心是佛”“平常心是道”,倡导僧众集中居住,形成大规模的修行共同体,开创“丛林”雏形,其后,百丈怀海(720-814)制定《百丈清规》,确立“一日不作,一日不食”的农禅并重原则,将丛林生活制度化、规范化,标志着丛林制度的正式确立。

《百丈清规》的核心是“上下均力,出坡同劳”,规定方丈(住持)与僧众共同劳作,打破传统僧团等级森严的 hierarchy,强调僧团成员平等、自律,这一改革既解决了僧众生计问题,又使修行融入日常,使丛林成为集宗教实践、经济生产、文化传播于一体的综合性社区,宋代以后,丛林制度进一步发展,分化为禅寺、讲寺、律寺等类型,但以禅寺最具代表性,形成了“甲众千人,安居如市”的繁荣景象,明清时期,丛林制度更趋成熟,成为汉传佛教的主体组织形式,至今仍是佛教传承的重要载体。

丛林的组织结构与职事分工

丛林内部组织严密,分工明确,犹如小型社会,以保障僧团有序运转,其职事体系以方丈为核心,下设四大班首(首座、西堂、后堂、堂主)、八大执事(监院、知客、维那、僧值、典座、库头、藏主、书记等),各司其职,协同管理,以下为丛林主要职事及职责简表:

| 职事名称 | 职责 | 地位与作用 |

|---|---|---|

| 方丈(住持) | 丛林最高负责人,统领全寺僧众,开坛传戒、讲经说法、制定规矩。 | 僧团精神领袖,需具备深厚佛学修养与管理能力,由德高望重者担任。 |

| 监院(知事) | 总管丛林内外事务,包括财务、人事、修缮、接待等,相当于“CEO”。 | 丛林实际运营者,需兼具管理能力与宗教情怀,确保寺院日常运转。 |

| 首座 | 方丈助手,辅弼寺院事务,代方丈讲经说法,统领僧众修行。 | 修行模范,通常由禅修深厚、德高望重者担任,是僧团的核心修行指导。 |

| 维那 | 掌管僧众纪律,负责过堂(用餐)、坐禅、法会等活动的仪轨规范。 | 维持僧团秩序,确保修行仪轨如法,是“丛林纲纪”的重要执行者。 |

| 知客 | 负责接待宾客、信众,处理对外联络,维护寺院公共关系。 | 寺院“外交官”,需善言辞、明事理,展现佛教慈悲形象。 |

| 典座 | 管理厨房,负责僧众饮食,需兼顾营养、卫生与“食存五观”(吃饭时观想五层意义)。 | “食存五观”的践行者,通过饮食传递佛教惜福、感恩的理念。 |

| 藏主 | 管理经藏(佛经),负责佛典的收藏、保管、流通。 | 佛教文化的守护者,确保经典传承有序,是丛林教育的重要支撑。 |

| 僧值 | 巡察寺院纪律,监督僧众威仪(行住坐卧是否符合规范),处理违规行为。 | “丛林警察”,维护僧团清净庄严,保障修行环境。 |

丛林的生活规范与修行特色

丛林生活以“戒律为基,禅修为要”,形成独特的作息规范与修行方式,核心是“六和敬”(见和同解、戒和同修、身和同住、口和无诤、意和同悦、利和同均),强调僧团内部的和谐与自律。

作息时间:晨钟暮鼓,动静相宜

丛林作息严格遵循“朝暮课诵”制度,以钟声为号:

- 凌晨4:00:早课(“早殿”),僧众集体诵经(如《楞严咒》《大悲咒》)、礼佛、绕佛,以清净身心开启新一天。

- 5:30:早粥(“过堂”),僧众持碗默念“供养佛、供养法、供养僧”,食毕诵“感恩偈”,体现“食存五观”。

- 7:00-11:00:坐禅(“坐香”)或出坡(劳作),农禅并重的丛林中,僧人需参与耕种、清扫、建设等劳动,将修行与生产结合。

- 下午:讲经、学习或经行(缓慢行走禅),深化对佛法的理解。

- 傍晚5:30:晚课(“晚殿”),诵经、回向,将修行功德回向众生。

- 9:00:止静(熄灯休息),保持早睡早起的规律生活。

修行方式:农禅并重,解行合一

百丈怀海倡导“一日不作,一日不食”,要求僧众通过劳作维持生计,避免依赖信众供养,这一传统至今仍在许多丛林保留,劳作不仅是谋生手段,更是修行——“搬柴运水,无非妙道;舂米成饭,皆是禅机”,丛林以“禅修”为核心,通过“打禅七”(连续七天的密集禅修)、“坐香”等方式,帮助僧众“明心见性”,体悟佛法真谛。

仪轨规范:威仪具足,表里如一

丛林对僧众的“威仪”(行住坐卧的规范)要求严格,如“行如风、坐如钟、卧如弓、立如松”,通过日常细节培养定力与恭敬心,过堂时不许说话、不许剩饭,体现“惜福”与“平等”;法会中唱诵、绕佛等仪轨,则通过集体行动增强僧团的凝聚力与宗教体验。

丛林的功能与历史意义

丛林不仅是宗教场所,更是文化、教育、慈善中心,对中国社会产生了深远影响。

宗教修行中心

丛林为僧众提供了系统修行的环境,通过戒律约束、禅修实践、经典学习,培养了一批批高僧大德,如宋代永明延寿、明代紫柏真可、近代太虚大师等,他们通过丛林弘法,推动了佛教思想的创新与发展。

佛教教育载体

丛林设有“禅堂”“讲堂”“藏经楼”,是佛教教育的重要基地,僧众在此学习经律论三藏,通过“小参”(方丈或首座与僧众个别交流)、“普说”(集体开示)等方式,深入理解佛法,形成了“丛林教育”模式,至今仍是佛教僧伽教育的核心。

文化传播枢纽

丛林保存并传播了佛教经典、书法、绘画、音乐、建筑等文化,敦煌莫高窟、云冈石窟的开凿与历代丛林的护持密不可分;丛林中的“梵呗”(佛教音乐)、“书法抄经”等艺术形式,丰富了中华文化宝库,丛林还是刻经、印经的中心,如宋代福州东禅寺《崇宁藏》、明代径山寺《径山藏》,均为佛教文化传播的重要成果。

社会服务与慈善机构

丛林历来有“慈悲济世”的传统,设有“福田院”(养老院)“悲田院”(医院)“义学”(免费学校)等,为贫困者提供食宿、医疗、教育,历史上,每逢灾荒,丛林常开仓赈灾,成为社会稳定的重要力量,现代社会中,许多丛林仍延续这一传统,开展扶贫、救灾、义诊等公益活动,践行“人间佛教”理念。

著名丛林举例

- 少林寺(河南登封):北魏孝文帝时期建寺,禅宗祖庭,以“禅武医”闻名,是佛教与中国武术、医学结合的典范。

- 栖霞寺(江苏南京):始建于南朝,中国“三论宗”祖庭,历代高僧辈出,保存了大量佛教文物与碑刻。

- 天童寺(浙江宁波):禅宗“五大名山”之一,宋代临济宗杨岐派道场,寺内“千僧阁”曾容纳千名僧人修行,是丛林规模的缩影。

- 金山寺(江苏镇江):始建于东晋,以“水陆法会”闻名,民间传说“白蛇传”中“水漫金山”的故事即源于此。

相关问答FAQs

问:丛林制度与其他佛教国家的僧伽制度(如泰国、斯里兰卡)有何不同?

答:丛林制度是中国佛教特有的僧伽组织形式,其核心特征是“农禅并重”与“清规戒律”的结合,相较于泰国、斯里兰卡等南传佛教国家的僧伽制度,汉传丛林更强调僧团的“自给自足”(通过劳作维持生计)与“修行日常化”(将修行融入生产、生活中),南传佛教国家多实行“托钵乞食”制度,僧众以信众供养为生,专注于经院式学习;而丛林则以“方丈负责制”和严密的职事分工为管理特色,形成“宗教-经济-文化”三位一体的社区模式,这是中国佛教对僧伽制度的独特贡献。

问:现代社会中,丛林如何适应时代发展,保持其生命力?

答:面对现代社会,丛林在坚守“戒律、禅修、教育”核心传统的同时,积极进行创新:一是“数字化弘法”,通过直播、短视频、线上禅修课程等方式,突破时空限制,传播佛法;二是“文化融合”,将禅修与艺术、心理学、环保等领域结合,如开设“禅茶一味”“艺术疗愈”等体验项目,吸引年轻群体;三是“公益拓展”,设立专项慈善基金,参与乡村振兴、生态保护等社会议题,践行“人间佛教”理念;四是“学术研究”,与高校、科研机构合作,开展佛学、哲学、文化等领域的研究,推动佛教文化的现代转化,通过这些举措,丛林既保持了宗教本怀,又融入现代社会,成为连接传统与现代的精神桥梁。