智积菩萨是佛教中重要的菩萨之一,尤其在唐代,随着佛教的繁荣发展,其信仰与形象得到了广泛传播与深化,作为东方净琉璃世界药师佛的八大菩萨之一,智积菩萨在经典中常以“智慧积聚”的象征意义出现,代表着修行者通过积聚福德与智慧,最终达到解脱的境界,唐代作为中国佛教的黄金时代,智积菩萨的信仰不仅融入皇室贵族的宗教生活,也深入民间,成为连接世俗与神圣的重要精神纽带。

智积菩萨的身份与经典依据

智积菩萨的名称源于梵语“Jñāna-kuṇḍala”,意为“智慧之藏”或“积聚智慧”,在佛教经典中,其身份最早可追溯至《药师琉璃光如来本愿功德经》(简称《药师经》),该经记载,当药师佛在因地修行时,曾发十二大愿,其中之一是“愿我来得菩提时,若诸有情,饥诸贪欲,增上慢,邪见等,皆令解脱,诸根具足,无病恼等,得衣食余,资具丰饶”,而智积菩萨作为八大菩萨之一,常随药师佛,为众生宣说法要,帮助众生消除业障、增长智慧,唐代玄奘法师译出《药师经》后,该经迅速流传,智积菩萨也随之成为信仰体系中的核心角色之一。

除《药师经》外,《观药王药上二菩萨经》等经典也提及智积菩萨,将其与文殊菩萨、观音菩萨等并列,强调其在“药师法门”中的特殊地位——不仅代表智慧,更体现“智慧与福德双修”的修行理念,这一理念在唐代尤为契合当时佛教“教理”与“实践”并重的趋势,使得智积菩萨的信仰超越了单纯的象征意义,成为修行者可依循的具体路径。

唐代智积菩萨信仰的传播与发展

唐代是中国佛教的鼎盛时期,皇室推崇佛教,译经活动频繁,寺院经济繁荣,为智积菩萨信仰的传播提供了沃土,具体而言,其发展主要体现在以下几个方面:

经典翻译与教义阐释

唐代高僧玄奘、义净等人的译经工作,为智积菩萨信仰提供了经典依据,玄奘译《药师经》时,特别强调了智积菩萨“为众生说法,破无明暗”的功能,将其定位为“智慧与慈悲”的化身,此后,天台宗、华严宗等宗派的高僧也结合自身教义阐释智积菩萨的意义,天台宗智者大师在《摩诃止观》中,将智积菩萨的“智慧积聚”与“止观双修”结合,认为修行者需通过“止”(禅定)与“观”(智慧)的平衡,才能达到“智积”的境界;华严宗则将其纳入“法界缘起”的体系,视其为“一即一切,一切即一”的菩萨行代表。

寺院供奉与信仰实践

唐代寺院普遍设有“药师殿”,供奉药师佛及八大菩萨,智积菩萨常与文殊、观音等菩萨并列其中,长安城的大慈恩寺、青龙寺等著名寺院,不仅是译经中心,也是智积菩萨信仰的重要实践场所,据《唐高僧传》记载,唐代高僧善导大师曾“常持药师经,劝人念诵”,并“于光明寺造药师像”,推动了智积菩萨在民间的信仰普及,民间则形成了“药师斋”“消灾法会”等活动,信众通过诵经、供养、造像等方式,祈求智积菩萨加持,消除病苦、增长智慧。

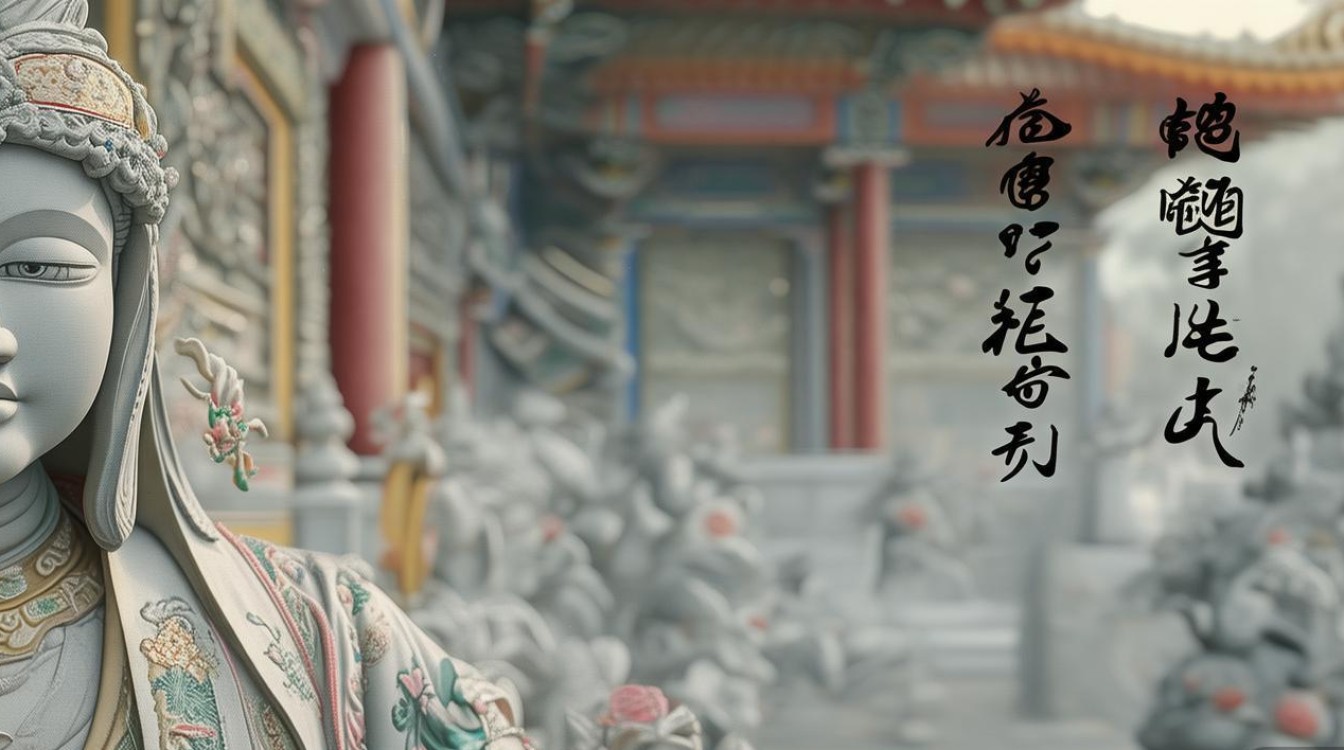

艺术形象与造像传播

唐代佛教艺术的繁荣,为智积菩萨形象的塑造提供了丰富载体,在敦煌莫高窟、龙门石窟等石窟寺中,智积菩萨的形象常出现在“药师经变”壁画中,其造像特征通常为:头戴宝冠,面容慈悲,身着菩萨装,手持如意、宝珠或经卷,结跏趺坐于莲花座上,敦煌莫高窟第220窟的唐代“药师经变”壁画中,智积菩萨位于药师佛左侧,身披红色袈裟,手持宝珠,身旁有诸天、菩萨、药叉等眷属环绕,画面庄严生动,体现了唐代佛教艺术“世俗化”与“神圣化”结合的特点,唐代铜镜、造像碑等文物中,也常见智积菩萨的形象,进一步推动了其信仰的传播。

智积菩萨在唐代社会中的文化意义

智积菩萨信仰在唐代的流行,不仅是宗教现象,更反映了当时社会的文化需求,唐代社会相对稳定,但战乱、瘟疫等灾难仍时有发生,民众对“消灾延寿”的渴望强烈,而智积菩萨作为“药师法门”的核心菩萨,其“除病苦、增智慧”的愿力,恰好满足了这一心理需求,唐代儒释道三教融合,智积菩萨“智慧积聚”的理念与儒家“修身齐家”、道家“积善成德”的思想有共通之处,使其成为三教文化交融的象征,智积菩萨信仰的普及,促进了唐代医疗、慈善等社会事业的发展,许多寺院设有“悲田院”“养病坊”,为贫病者提供帮助,体现了佛教“慈悲济世”的精神与唐代社会福利的结合。

唐代智积菩萨信仰相关实例概览

| 类别 | 代表实例 | 特点与意义 |

|---|---|---|

| 经典翻译 | 玄奘译《药师琉璃光如来本愿功德经》(贞观十一年,637年) | 系统阐释智积菩萨在药师法门中的地位,强调“智慧与福德双修”,成为信仰核心依据。 |

| 寺院供奉 | 长安青龙寺“药师殿” | 唐密祖庭,智积菩萨像与药师佛、日光菩萨、月光菩萨等组成“药师七尊”,为密法修行场所。 |

| 石窟造像 | 敦煌莫高窟第220窟“药师经变”(初唐)、龙门石窟奉先寺“八大菩萨”像(武则天时期) | 壁画与造像结合,展现智积菩萨庄严形象,反映唐代佛教艺术与世俗审美的融合。 |

| 民间信仰 | 长安“药师斋”(每年八月十二日) | 信众聚集诵经、施药,祈求消灾,体现信仰的民间化与生活化。 |

FAQs

问:智积菩萨与文殊菩萨都以“智慧”著称,二者有何区别?

答:智积菩萨与文殊菩萨虽均象征智慧,但侧重点不同,文殊菩萨代表“根本智”,即彻悟宇宙实相的般若智慧,其形象多为手持慧剑、骑青狮,象征“以智慧断烦恼”;而智积菩萨则代表“后得智”,即修行者在度化众生过程中积累的“智慧与福德双运”,其手持宝珠或经卷,象征“智慧资粮的积聚与慈悲的实践”,文殊菩萨是“智慧的源头”,智积菩萨是“智慧的应用与积累”。

问:唐代智积菩萨信仰为何能兴盛?

答:唐代智积菩萨信仰的兴盛,主要有三方面原因:一是经典基础,玄奘等高僧译出《药师经》等经典,为其信仰提供了理论支撑;二是社会需求,唐代战乱与瘟疫频发,民众对“消灾延寿”“增长智慧”的渴望强烈,智积菩萨的愿力恰好契合这一需求;三是文化推动,皇室推崇佛教、寺院经济繁荣、佛教艺术发达,使得智积菩萨信仰从上层社会渗透到民间,形成广泛的宗教实践与文化影响。