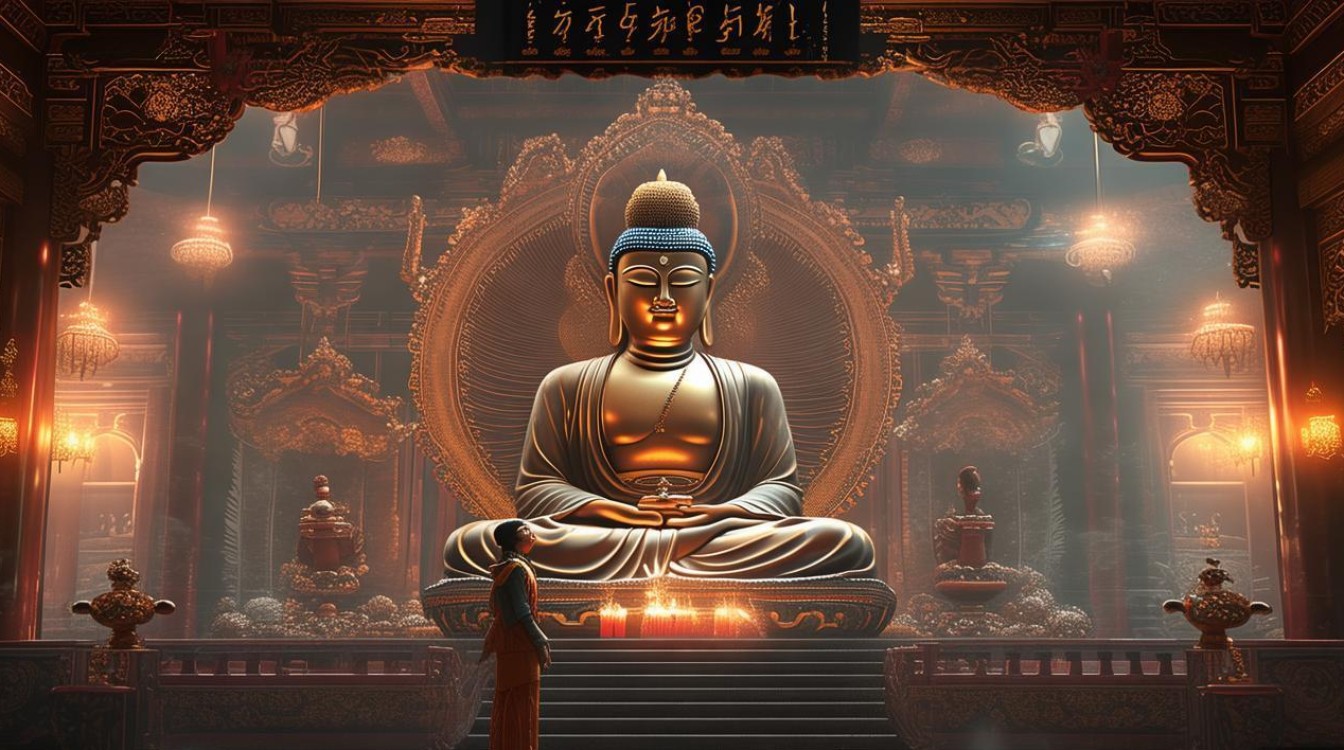

灵隐寺作为江南千年古刹,始建于东晋咸和元年(公元326年),背靠北高峰,面朝飞来峰,环境清幽,是杭州最负盛名的佛教圣地之一,信众们常言“去灵隐寺请菩萨”,这里的“请”并非简单的“求”,而是怀着至诚恭敬之心,通过特定的仪式与佛菩萨建立心灵连接,祈愿在智慧、慈悲、平安等方面获得指引与加持,本质上是一场内心的修行与沉淀。

为何选择灵隐寺请菩萨?

灵隐寺之所以成为信众心中的祈福圣地,源于其深厚的历史底蕴与庄严的道场氛围,寺内供奉着释迦牟尼佛、观音菩萨、弥勒佛、药师佛等多尊佛像,每一尊都承载着不同的愿力,相传灵隐寺开山祖师慧理法师见此处“仙灵所隐”,遂建寺弘法,历经千年兴衰,至今仍是佛法兴盛、香火鼎盛的修行道场,信众相信,在这样充满加持力的环境中祈愿,更容易与佛菩萨的愿力相应,获得心灵的慰藉与前行的力量。

请菩萨前的准备

去灵隐寺请菩萨,需先做好身心的准备。外在上,衣着应朴素得体,避免暴露(如吊带、短裤)或过于鲜艳的服饰,以示对三宝的尊重;可自带少量现金用于功德箱随缘捐赠,也可在寺内流通处请购香烛、开光念珠等(但需注意,灵隐寺提倡“文明敬香”,建议使用寺内提供的环保香或电子香,避免明火隐患)。内在上,应提前调整心态,摒弃杂念,以清净、虔诚、恭敬之心前往,不抱功利心,不提过分要求,只愿通过祈愿培养慈悲与智慧。

请菩萨的具体流程

进入灵隐寺后,可沿中轴线依次参拜天王殿、大雄宝殿、药王殿、华严殿等主要殿堂,流程虽无严格规定,但遵循传统仪轨更显恭敬。

- 入寺礼仪:进入山门后,宜缓步轻声,面带微笑,双手合十(掌心微空,举至胸前),向佛像行注目礼,若遇僧人,应问讯(微躬点头,合十说“阿弥陀佛”),避免直视或指点议论。

- 上香祈愿:在大雄宝殿等核心殿堂,可在指定香炉处上香,传统为三支香,分别“敬佛、敬法、敬僧”,点燃后双手持香,与眉齐平,默念“愿此一瓣香,供养十方佛”,随后将香插入炉中(注意插正、插稳,避免歪斜),上香后,可于蒲团前跪拜或站立合十,默念自己的祈愿内容,如“祈愿家人平安康健”“愿孩子学业进步”“愿自己增长智慧”等,心念应真诚清净,不必大声喧哗。

- 绕佛与礼佛:参拜时可顺时针绕佛塔或殿堂(象征跟随佛法的正知见),绕行时保持安静,边走边默念“南无阿弥陀佛”或“南无观世音菩萨”,将心安住于当下。

- 随喜功德:若有功德箱,可根据个人能力随缘捐赠,金额不在多少,重在发心清净,捐赠后可默念“愿此功德,回向一切众生”,培养慈悲心。

不同菩萨的祈愿侧重点

灵隐寺内供奉的菩萨各有愿力,信众可根据自身需求祈愿,但需明白“菩萨只保佑有善心的人”,祈愿的本质是启发自身的善念与行动,以下是常见菩萨的象征意义与祈愿方向(可参考下表):

| 菩萨/佛像 | 象征意义 | 常见祈愿方向 |

|---|---|---|

| 观音菩萨 | 大慈大悲,救苦救难 | 家庭和睦、消灾免难、求子、平安 |

| 弥勒菩萨 | 欢喜包容,笑口常开 | 心情愉悦、人际和谐、豁达心态 |

| 释迦牟尼佛 | 智慧觉悟,宇宙真理 | 学业进步、事业顺利、开智慧 |

| 药师佛 | 除病延寿,消灾延寿 | 身体健康、祛除病痛、家人康健 |

| 地藏菩萨 | 孝亲尊师,救度众生 | 超度亡灵、忏悔业障、心愿达成 |

注意事项

- 保持安静:寺院是修行道场,禁止大声喧哗、嬉笑打闹,手机调至静音或震动,不接打电话。

- 不乱摸乱碰:不随意触摸佛像、供器、法器,不攀爬佛像、蒲团,对佛法僧物保持恭敬。

- 文明敬香:遵守寺内规定,不使用明火香(灵隐寺已全面禁止明火),避免烟雾缭绕影响环境与他人。

- 心态端正:祈愿后,更应注重“行善积德”,如孝敬父母、帮助他人、持戒守戒,而非只求菩萨“保佑”而不愿付出。

- 特殊禁忌:女性生理期期间,传统上不建议进入大雄宝殿等核心殿堂(现代观点对此已较宽松,可根据个人信仰选择,但需保持格外清净之心)。

文化内涵

“请菩萨”的核心是“心诚则灵”,信众通过仪式感,将内心的祈愿转化为行动的动力,比如祈愿“家庭和睦”,便会在生活中学会包容与理解;祈愿“健康”,便会更注重作息与锻炼,这种从“向外求”到“向内修”的转变,正是佛教“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”的根本教义,灵隐寺的古树、钟声、梵音,都在提醒我们:真正的“福报”,源于内心的慈悲与智慧,而非外在的索取。

相关问答FAQs

灵隐寺“请菩萨”需要提前预约吗?

答:目前灵隐寺对外开放,无需提前预约,但节假日期间游客与信众较多,建议错峰前往(如工作日上午),既能避开人流,也能更好地体验寺院的清净氛围,进入寺院需遵守疫情防控相关规定(如有),配合测量体温、佩戴口罩等。

灵隐寺祈福时,可以求“财富”或“名利”吗?

答:可以,但需树立正知正见,佛教认为,财富与名利是“果报”,其“因”在于布施、精进、智慧等善行,若祈求财富,可发愿“勤俭持家、乐善好施”;祈求名利,可发愿“精进工作、利益他人”,若只求“不劳而获”或“损害他人”,则违背了因果法则,难以感应,真正的“祈福”,是通过祈愿激发自身的善念与行动,求人不如求己”,福报自然现前。