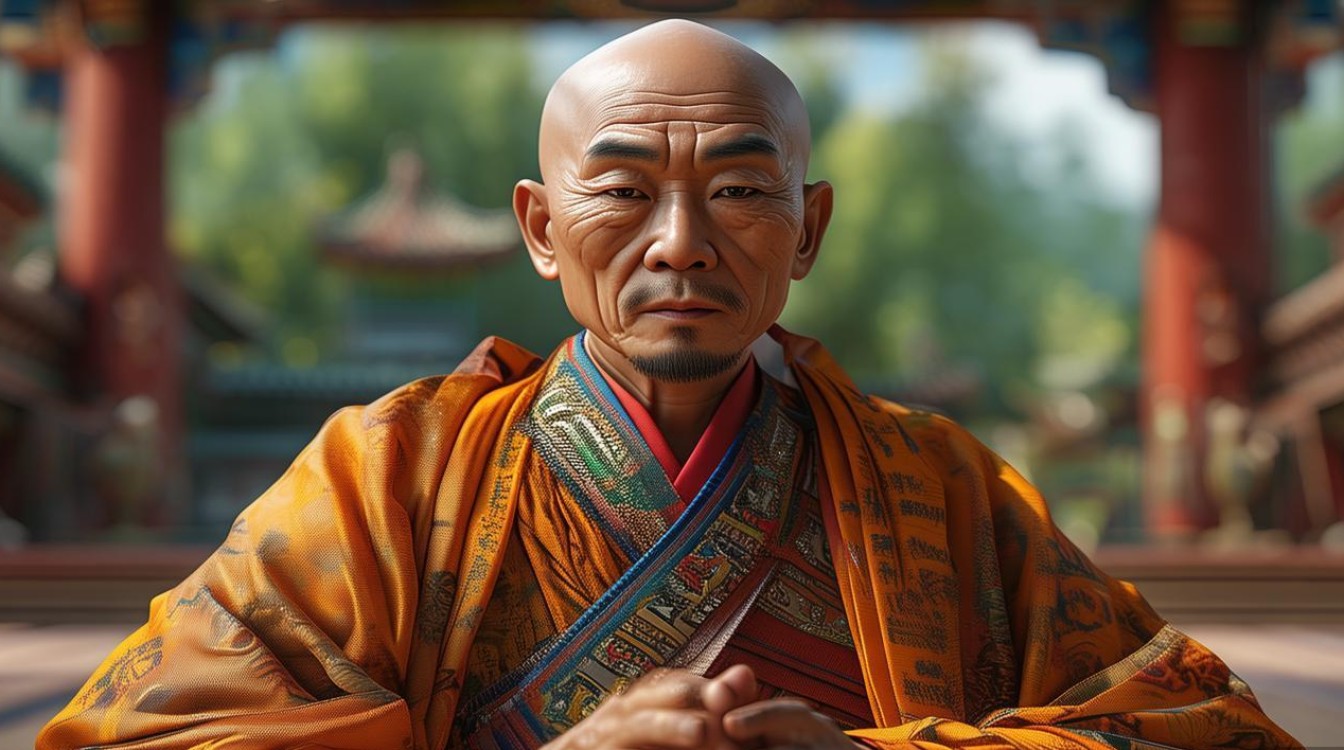

佛教皈依师是引导众生进入佛门、皈依三宝(佛、法、僧)的核心引路人,在佛教修行中扮演着至关重要的角色,皈依是成为佛教徒的根本仪式,而皈依师则是这一仪式的传授者与修行路上的指导者,其言行、学识、德行直接影响弟子的信仰根基与修行方向。

皈依师的资格与条件

佛教对皈依师的资格有明确要求,确保其能如法引导弟子,综合《大智度论》《四分律》等经典,合格的皈依师需具备以下条件:一是持戒清净,须受持相应戒律(如比丘、比丘尼戒或菩萨戒),且戒行无重大瑕疵,以身作则成为弟子的榜样;二是正知正见,需对佛法教义有正确理解,尤其是皈依的意义、三宝的功德与体性,避免误导弟子;三是慈悲心深厚,能以无缘大悲摄受众生,耐心解答弟子疑惑,不轻慢初学者;四是通达教理,熟悉经律论三藏,能结合弟机的根机传授相应的修行方法;五是具弘法愿,以传播正法为己任,而非追求名利,不同宗派对皈依师的要求略有差异,如藏传佛教强调上师需有清净的传承与实证,汉传佛教则注重戒律与教义的通达。

皈依师的核心职责

皈依师的职责贯穿弟子从皈依到修行的全过程,不仅是仪式的主持者,更是修行路上的陪伴者与护持者,具体可概括为以下几方面:

| 职责类别 | |

|---|---|

| 引导皈依正信 | 为弟子阐明皈依的真实含义——皈依佛(觉)、法(正)、僧(净),破除非正信(如求神问卜、外道信仰),建立对三宝的坚定信心。 |

| 传授三皈依戒 | 在仪式中为弟子授予三皈依戒(皈依佛竟,终不皈依天魔外道;皈依法竟,终不皈依外道典籍;皈依僧竟,终不皈依外道徒众),强调戒体的重要性。 |

| 指导修行实践 | 根据弟子的根机与发心,教授基础的修行方法,如持戒、布施、念佛、禅坐等,帮助弟子将佛法融入日常生活。 |

| 解答佛法疑惑 | 针对弟子在修行中遇到的困惑(如因果、业力、烦恼对治等),依据经典给出正见,避免弟子陷入邪见或歧途。 |

| 护持弟子道心 | 在弟子遇到逆境、退转心时,以慈悲心鼓励,分享历代祖师的修行历程,坚定其修行信念;对弟子的进步给予肯定,增强信心。 |

| 传递法脉传承 | 若涉及特定宗派,需为弟子说明法脉源流,引导弟子尊重传承,理解佛法的一脉相承与圆融无碍。 |

皈依师的重要性

皈依师是“三宝”在世间的化身,弟子通过皈依师间接与三宝连接,若皈依师如法正行,弟子能快速建立正信,少走弯路;反之,若皈依师邪见炽盛或戒行不清,易导致弟子对三宝产生误解,甚至谤法毁戒,正如《华严经》所言:“善知识者,是大因缘,所谓化导,令得见佛。”皈依师的德行与智慧,是弟子修行路上的“灯塔”,其作用不仅在于传授仪式,更在于以自身践行佛法,让弟子真切感受到三宝的慈悲与智慧。

注意事项

弟子在选择皈依师时,应审慎观察,避免盲目跟风;皈依师亦需保持谦卑,明确自身是“引路人”而非“主宰者”,引导弟子皈依三宝而非个人崇拜,皈依后,弟子应恭敬皈依师,但需以“依法不依人”为原则,若发现皈依师违背戒律或正见,应及时远离,坚守对三宝的信心。

相关问答FAQs

Q1:如何判断一位法师是否适合作为皈依师?

A:判断法师是否适合作为皈依师,需从五个方面观察:一是持戒是否清净,是否公开违背佛教戒律;二是是否有正知正见,是否宣扬与经典相悖的邪见;三是是否具备慈悲心,对待弟子是否耐心平等;四是是否通达教理,能否清晰解答佛法基础问题;五是是否有实修经验,而非仅停留在理论层面,建议通过多方面了解(如观察其言行、请教其他居士、参考寺院评价),避免因一时冲动选择皈依师。

Q2:皈依后是否需要一直跟随一位皈依师?

A:皈依的对象是“三宝”,而非某位皈依师个人,弟子可依止多位善知识学习,但需对最初的皈依师保持恭敬感恩,若遇到更契合自己根机的善知识,可继续学习,但应避免分别心或轻慢原皈依师,关键在于“依法不依人”,无论跟随哪位师父,核心是学习正法、践行戒律,最终目标是自利利他,而非执着于个人关系。