佛教丛林制度的形成,本质上是缘起观在僧团组织中的具体实践,是印度佛教戒律与中国本土文化因缘和合的产物,从“缘起性空”的根本教义出发,丛林并非孤立存在,而是诸多条件聚合而成的有机整体,其历史脉络、组织架构、修行方式乃至经济模式,皆体现了“此有故彼有,此生故彼生”的缘起法则。

丛林缘起的历史脉络

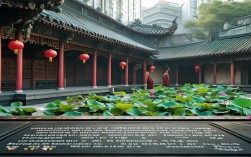

佛教初入中国时,僧团多依附于“兰若”(小寺院)或“私庙”,规模小、制度松散,直至唐代,禅宗兴起,百丈怀海禅师为适应禅宗“不立文字、直指人心”的修行需求,结合印度《戒本》与中国农耕文明背景,创立“丛林清规”,标志着中国丛林制度的正式确立,这一过程是多重因缘的聚合:禅宗“顿悟”法门需要稳定的修行道场,唐代庄园经济为僧团提供物质基础,儒家“礼制”思想影响僧团等级秩序,最终促成“丛林”从“修行场所”向“教化共同体”的转变,正如百丈所言:“丛林乃大冶洪炉,锻尽凡圣”,其本质是通过制度设计,让僧人在“和合共生”的缘起关系中实现解脱。

丛林制度中的缘起结构

丛林的组织架构堪称缘起观的具象化,各角色、各职能皆因缘而生、依缘而存,以传统丛山的“三级执事制度”为例,其结构与职责的关联,本质是因缘条件的分工协作:

| 角色 | 职责 | 缘起意义 |

|---|---|---|

| 方丈(住持) | 统领僧团、弘扬佛法 | 为“住持一寺之佛”,代表佛法僧三宝的和合,是僧团凝聚的核心缘起。 |

| 班首(首座等) | 辅佐方丈、教导清众 | 为“教化之缘”,通过修行经验引导后学,是法脉传承的中继缘起。 |

| 执事(监院等) | 管理日常、协调内外 | 为“护持之缘”,保障僧团物质运转,是修行与生活的依存缘起。 |

| 清众(普通僧人) | 参禅修行、共住共修 | 为“修行主体”,是丛林存在的根本缘起,若无清众,丛林则成空壳。 |

这种结构并非权力等级,而是“缘起相依”的体现:方丈依执事维持僧团运转,执事依清众践行修行,清众依方丈与班首指引方向,彼此如“缘起网”中的节点,缺一则整体失衡,正如《百丈清规》所言:“丛林以和为尚,和者,众缘和合也”,强调的正是这种“互相成就”的缘起关系。

丛林修行与生活的缘起实践

丛林的修行方式同样贯彻缘起法则,以“农禅并重”为例,僧人“一日不作,一日不食”,将劳作(农)与禅修(禅)结合,本质是“福慧双修”的缘起:劳作培植福德,禅修增长智慧,二者如车之两轮、鸟之双翼,缺一不可,日常生活中的“吃茶、吃饭、洗钵”,也被赋予禅意——吃茶是“因缘和合”的味觉体验,吃饭是“托钵乞食”的感恩之心,洗钵是“扫除执念”的修行功夫,所谓“平常心是道”,正是将缘起观融入日常,于平凡中见诸法实相。

丛林缘起的精神内核

丛林制度的终极指向,是“缘起性空”的智慧实践,僧团通过“六和敬”(见和同解、戒和同修、身和同住、口和无诤、意和同悦、利和同均)的共住规范,破除“我执”,体悟“无我”真理,当僧人在诵经、坐禅、劳作中放下对“自我”的执着,便能理解“众生共住”的本质是“缘起共生”,进而生起“无缘大慈、同体大悲”的利他精神,这正是丛林缘起的核心:从“因缘和合”的现象认知,走向“性空缘起”的证悟,最终实现个人解脱与度化众生的统一。

FAQs

Q1:佛教丛林制度为何能在中国长期延续?

A1:丛林制度的延续是多重因缘聚合的结果:从文化因缘看,它融合了印度戒律与中国儒家“礼制”、道家“自然”思想,符合本土社会伦理;从功能因缘看,它为僧团提供了稳定的修行与教化平台,适应了佛教中国化的需求;从社会因缘看,丛林通过“农禅并重”实现自给自足,减轻了社会负担,获得政权与民众的支持,这些因缘缺一不可,共同构成了丛林制度千年传承的根基。

Q2:“丛林”与“律寺”有何本质区别?二者是否体现不同的缘起观?

A2:本质区别在于修行模式与组织逻辑的差异,律寺以“戒律”为核心,强调“戒行精严”,僧团生活严格遵循《四分律》,属“律仪缘起”;丛林则以“禅法”为核心,强调“明心见性”,通过“清规”规范僧团,属“禅法缘起”,二者虽同属佛教僧团制度,但缘起侧重点不同:律寺突出“戒定”的次第缘起,丛林突出“顿悟”的直接缘起,分别对应佛教“戒、定、慧”三学的不同实践路径,共同构成中国佛教的完整生态。