在佛教造像与经典记载中,以“持剑”形象著称的菩萨主要是文殊菩萨,作为佛教中象征“智慧第一”的大菩萨,文殊菩萨的“剑”并非世俗意义上的兵器,而是般若智慧的化身,寓意斩断众生烦恼、无明与执着,是佛教“智慧解脱”理念的重要象征。

文殊菩萨的身份与形象

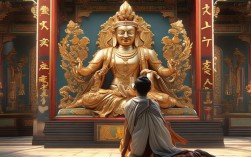

文殊菩萨,全称“文殊师利菩萨”,音译“曼殊室利”,意为“妙德”“吉祥”,是释迦牟尼佛的左胁侍,与普贤菩萨(右胁侍)、释迦牟尼佛合称“华严三圣”,在汉传佛教中,文殊菩萨的造像通常为菩萨装,头戴五佛冠(象征五智),身披天衣,或坐于青狮背上(青狮代表威猛,象征智慧能降伏一切烦恼),或手持法器。“右手持剑”是其核心特征之一——剑身笔直,象征般若智慧的锐利与通透;剑柄或缠绕珠宝,代表智慧庄严;左手多持青莲花(象征清净无染)或经书(代表佛法真谛),整体形象既威严又慈悲,彰显“智慧度化”的深意。

持剑的象征意义

文殊菩萨的“剑”是佛教“般若智慧”的具象化,其象征意义可从三个维度理解:

| 象征对象 | 具体含义 | 相关经典 |

|---|---|---|

| 无明烦恼 | 剑能断除众生对“我”的执着(我执)、对现象的迷惑(无明),破除烦恼的根本。《大般若经》言:“般若波罗蜜多,能断一切烦恼。” | 《大般若经》卷三六〇 |

| 邪见与执着 | 剑象征“智慧之剑”,能斩断“常见”“断见”等邪见,以及对“法”的执着(法执),引导众生证悟空性。《维摩诘经》中,文殊菩萨以智慧剑问难维摩诘,彰显般若力量。 | 《维摩诘经·文殊师利问疾品》 |

| 降伏魔怨 | 不仅是外在的魔障,更是内心的贪嗔痴等“心魔”,智慧之剑能降伏这些障碍,护持众生修行。《文殊师利发愿经》称其“手持智慧剑,降伏四魔军”。 | 《文殊师利发愿经》 |

经典依据与其他持剑菩萨

经典中,文殊菩萨持剑的形象多有记载。《大智度论》卷八明确:“文殊师利常执利剑,能断众生烦恼。”《文殊师利净律经》则描述其“右手持智慧剑,左手持般若经”,剑与经的结合,象征智慧与教法的统一——智慧需依经典而生,经典需以智慧为用。

除文殊菩萨外,部分护法菩萨也会持剑,但并非核心特征:

- 金刚手菩萨(藏传佛教):作为金刚部主,有时手持金刚剑,象征“金刚智”,能摧破烦恼障与所知障,但其主要法器为金刚杵,持剑形象较少见。

- 观世音菩萨(密宗造像):部分密宗观世音菩萨像会持“智慧剑”,但汉传佛教中观世音多以杨柳枝、净瓶为法器,持剑并非主流。

文殊菩萨仍是“持剑菩萨”的最典型代表,其形象深刻诠释了佛教“以智慧斩断烦恼”的核心教义。

文殊菩萨的“剑”是般若智慧的象征,非为杀伐,而是为众生开启觉悟之门的“智慧之刃”,它提醒修行者:真正的“降伏”并非对外在的征服,而是以智慧破除内心的无明与执着,最终达到“悲智双运”的境界,这一形象也成为佛教艺术中理性与觉醒的重要符号,承载着对人类精神解脱的深切关怀。

FAQs

问:文殊菩萨的剑为什么是弯曲的,有时候又是直的?

答:文殊菩萨的剑形态在造像中略有差异,直剑象征般若智慧的“锐利”“正直”,能直破无明;弯剑则象征“慈悲”与“方便”,智慧虽锋利,却以慈悲为怀,不伤害众生,而是“以剑为犁”,转化烦恼为菩提,这种差异反映了佛教“悲智双运”的思想——智慧与慈悲不可分割,共同构成度化众生的完整力量。

问:普通人如何理解文殊菩萨的“智慧之剑”?

答:对普通人而言,文殊菩萨的“智慧之剑”并非实指,而是比喻一种“内在的觉醒力量”,它象征通过学习佛法、反思自我,能够看清事物的本质(破除无明),摆脱贪嗔痴的束缚(断烦恼),以理性与慈悲面对生活,当我们因误解而愤怒时,“智慧之剑”就是冷静思考、分辨是非的能力,帮助我们化解矛盾,获得内心的平静;当我们陷入迷茫时,它是指引方向的“明灯”,帮助我们看清生命的真相。