云南作为中国西南边陲的多民族聚居省份,自古以来便是多元文化交汇的枢纽,佛教在云南的传播与发展,不仅是一部宗教演进史,更是一条连接中原、印度、西藏及东南亚的文化“开路”史,这条“开路”之路,以宗教为纽带,以交通为脉络,以民族为载体,深刻塑造了云南的社会结构、文化形态与精神世界,成为中华文明与周边文明对话交融的重要见证。

历史脉络:佛教传入云南的三条“开路”路径

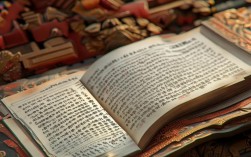

佛教传入云南的历史,可追溯至汉代,历经唐宋的繁荣、元明清的融合,最终形成多元并存的格局,其传播路径大致可分为三条,每一条都是文化交流与文明互鉴的“开路”先锋。

第一条路径:中原丝绸之路(蜀身毒道)的延伸,这条路径以成都为起点,经云南昭通、曲靖、大理,通往缅甸、印度,是古代中国与南亚次大陆商贸往来的重要通道,东汉时期,随着中原文化与技术的传入,佛教思想也随之渗透,考古发现表明,云南晋宁石寨山古墓群中出土的汉代文物中,已出现佛像纹饰,印证了早期佛教通过这条路径进入云南的可能,唐代,南诏国崛起,与唐朝联系密切,中原佛教(主要是禅宗、净土宗)通过官方使节、商旅传入南诏都城太和城(今大理),奠定了汉传佛教在云南的基础。

第二条路径:吐蕃-南诏走廊的联动,7世纪后,吐蕃(今西藏)兴起,佛教(藏传佛教前身)在吐蕃王朝的推动下迅速发展,南诏与吐蕃长期保持政治、军事联盟,双方的文化交流频繁,藏传佛教通过滇西北的吐蕃-南诏古道(经丽江、迪庆传入云南),首先在洱海地区的白族、彝族上层传播,后逐渐扩展至藏区边缘,这一路径不仅带来了藏传佛教的教义与仪轨,更推动了滇藏茶马古道的形成,使云南成为连接西藏与内地的宗教与贸易枢纽。

第三条路径:印度-东南亚海陆通道的辐射,云南西部与缅甸、老挝、越南接壤,古代通过滇缅古道、滇越古道与印度、东南亚存在密切联系,上座部佛教(南传佛教)约在8世纪前后,通过这条路径从缅甸传入云南西双版纳、德宏等傣族聚居区,与藏传佛教、汉传佛教不同,上座部佛教与傣族的传统社会结构、农耕文化深度融合,形成了独特的“寺塔文化”,村寨中男子需入寺为僧的制度,使其成为傣族社会精神生活的核心。

多元共生:三大佛教流派的地域分布与文化融合

云南佛教的“开路”之路,不仅体现在传播路径上,更表现为不同流派与地域文化的共生共荣,根据地域分布与教义特点,云南佛教可分为汉传佛教、藏传佛教、上座部佛教三大流派,各自形成了独特的文化圈。

汉传佛教:滇中与滇东的文化核心

汉传佛教主要分布在云南中部、东部及汉族、白族聚居区,以禅宗、净土宗为主,深受中原佛教影响,南诏、大理国时期,汉传佛教与本土宗教(如“本主信仰”)融合,形成了具有白族特色的“阿吒力教”,这一流派注重密宗修行,同时吸收儒家伦理,成为白族社会的重要组成部分,元代以后,随着中央王朝对云南的统治加强,汉传佛教进一步发展,昆明圆通寺、筇竹寺、大理崇圣寺等名刹相继建成,成为滇中地区的文化地标。

藏传佛教:滇西北的雪域风情

藏传佛教主要分布在滇西北的迪庆藏族自治州、丽江市纳西族自治县及怒江傈僳族自治州,属于藏传佛教格鲁派(黄教)、噶举派(白教)等流派,迪庆的噶丹松赞林寺(被誉为“小布达拉宫”)是云南最大的藏传佛教寺院,不仅是宗教中心,也是藏族文化传承的重要场所,藏传佛教的传入,不仅改变了滇西北地区的宗教信仰,更与纳西族的东巴教、彝族的毕摩教相互影响,形成了多元共生的宗教文化景观。

上座部佛教:滇南的南传之光

上座部佛教主要分布在西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州及普洱市、临沧市的傣族、布朗族聚居区,以巴利文经典为基础,严格遵守戒律,形成了独特的“寺塔文化”,西双版纳的总佛寺(傣语“洼波�”)是上座部佛教的中心,负责管理全州佛寺事务,傣族男子一生中需入寺短期出家,学习傣文、佛教经典,这一制度使佛教深入傣族社会的每个角落,与傣族的历法、艺术、建筑(如傣族佛塔)紧密结合,成为傣族文化的灵魂。

为更清晰地展示三大流派的分布与特点,可参考下表:

| 流派 | 主要分布区域 | 代表寺院/文化地标 | 传播时期 | 文化融合特点 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 昆明、大理、曲靖 | 圆通寺、崇圣寺、筇竹寺 | 唐代至清代 | 与白族本主信仰、儒家伦理融合 |

| 藏传佛教 | 香格里拉、丽江、德钦 | 噶丹松赞林寺、飞来寺 | 元代至清代 | 与纳西东巴教、彝族毕摩教互动 |

| 上座部佛教 | 西双版纳、德宏 | 总佛寺、姐勒塔 | 唐代至清代 | 与傣族农耕文化、传统习俗深度融合 |

社会影响:佛教“开路”对云南文明的塑造

佛教在云南的“开路”之路,不仅是宗教思想的传播,更是对社会、经济、文化的全方位渗透,深刻塑造了云南的文明形态。

在交通与经济层面,佛教推动了驿道网络的完善,为满足僧侣往来、朝圣需求,云南境内形成了以寺院为中心的驿道网络,连接大理与丽江的“茶马古道”,不仅是贸易通道,也是汉传佛教与藏传佛教交流的纽带;西双版纳的“佛寺之路”,串联起各村寨佛寺,促进了傣族地区的物资流通,佛教节日(如浴佛节、泼水节)更成为区域性的经济活动节点,吸引商旅往来,带动了市镇的繁荣。

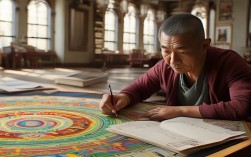

在文化与艺术层面,佛教催生了独特的文化瑰宝,云南佛教艺术融合了中原、藏地、南亚风格,形成了多元一体的艺术体系,剑川石钟山石窟是南诏大理国佛教艺术的巅峰,石窟造像既有中原的秀美,又具藏地的雄浑,还融入了白族的生活气息;丽江壁画(大宝积宫)则融合了藏传佛教、汉传佛教与道教题材,展现了多宗教共生的文化包容;傣族佛塔(如西双版纳曼飞龙白塔)采用傣族传统建筑工艺,塔身装饰有印度式莲花纹样,是南传佛教与东南亚文化交流的见证。

在民族与社会层面,佛教促进了民族融合与认同,云南多民族杂居,佛教成为不同民族间沟通的文化桥梁,白族、纳西族、傣族等民族在吸收佛教教义的同时,将其与本土信仰结合,形成了具有民族特色的宗教文化,白族的“本主信仰”将佛教神祇纳入本土神系,纳西族的“东巴教”吸收了藏传佛教的轮回观念,傣族的“波摩信仰”则融合了佛教与原始自然崇拜,这种融合不仅丰富了各民族的精神世界,更强化了“多元一体”的中华民族共同体意识。

历史回响:佛教“开路”的现代启示

云南佛教的“开路”之路,展现了中华文明开放包容、兼收并蓄的特质,在当代,这一历史遗产仍具有重要的启示意义:其一,文化交流是文明进步的动力,云南佛教通过多元路径的传播,证明了不同文明之间可以通过对话互鉴实现共同发展;其二,宗教与社会和谐共生,云南佛教与本土文化的深度融合,表明宗教只有扎根社会、服务民众,才能获得持久生命力;其三,边疆地区的稳定与发展离不开文化纽带,佛教作为云南连接内地与周边国家的文化桥梁,为边疆民族地区的长治久安奠定了坚实基础。

相关问答FAQs

问:云南佛教为何能形成汉传、藏传、上座部佛教三大流派并存的局面?

答:这一格局的形成与云南独特的地理位置和民族构成密切相关,云南地处“三江并流”地带,是连接中原、西藏、印度及东南亚的十字路口,三条佛教传播路径(中原丝绸之路、吐蕃-南诏走廊、印度-东南亚通道)在此交汇,云南25个世居民族的文化多样性,为不同流派的佛教提供了与本土信仰融合的土壤,白族、汉族聚居区受中原文化影响,形成汉传佛教;藏区与藏族、纳西族聚居区受藏文化影响,形成藏传佛教;傣族等民族与东南亚联系紧密,形成上座部佛教,这种“多元并存”正是云南文化包容性的体现。

问:佛教“开路”对云南古代交通发展有哪些具体影响?

答:佛教对云南古代交通的影响主要体现在三方面:一是推动驿道网络建设,为满足僧侣朝圣、物资运输需求,云南境内形成了以寺院为中心的驿道系统,如茶马古道、滇缅古道等;二是促进交通节点繁荣,佛寺所在地往往成为商旅集散地,例如大理崇圣寺、西双版纳总佛寺周边逐渐形成市镇,带动了周边交通发展;三是提升交通管理效率,部分寺院参与驿道维护,南诏、大理国时期甚至有僧人担任“驿丞”,负责道路管理与物资运输,保障了交通网络的畅通。