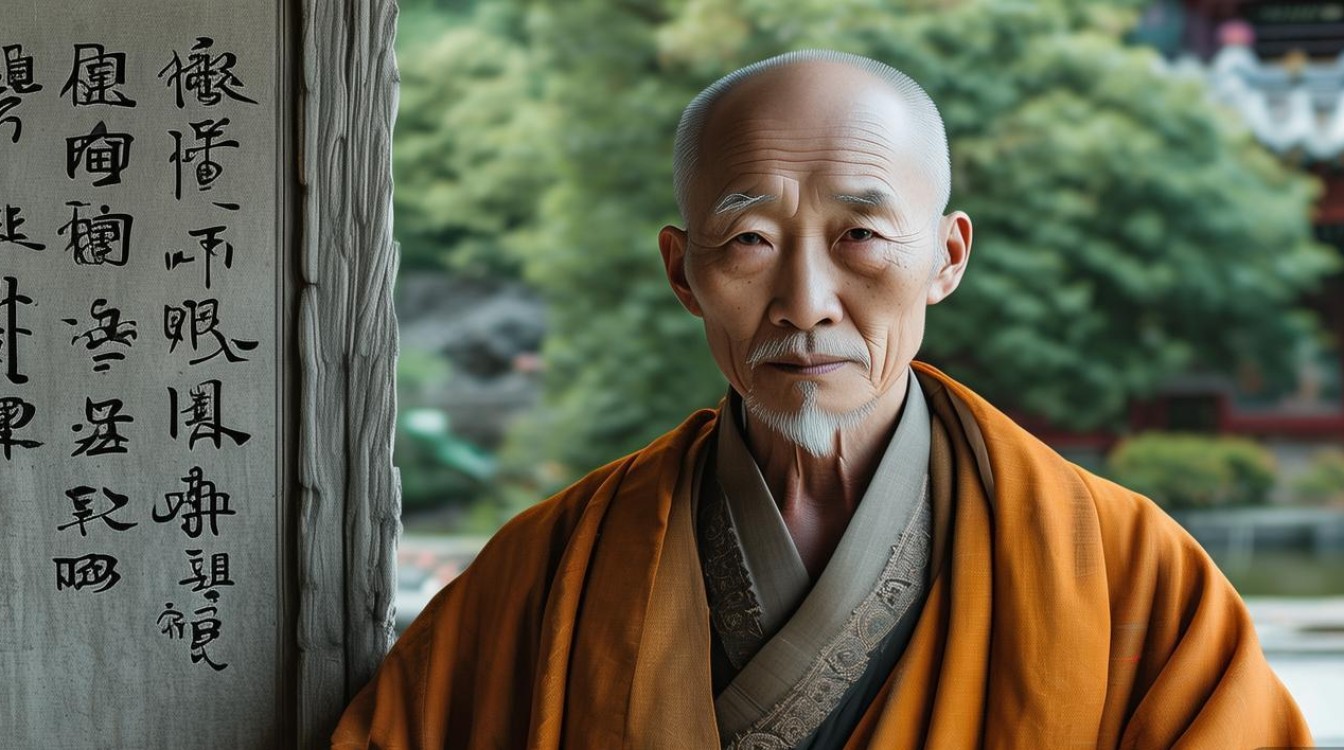

静蔼法师是当代佛教界德高望重的禅宗大德,以其深厚的修行功底、契理契机的教学风格以及慈悲济世的精神,在信众中享有崇高声誉,他俗姓王,1920年出生于江苏江宁一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期便展现出对佛法的浓厚兴趣,18岁时,于镇江金山寺依止静一法师剃度出家,法号“静蔯”,后因避讳改名为“静蔼”,1942年,于南京栖霞寺受具足戒,随后赴常州天宁寺佛学院深造,系统研习《华严经》《法华经》等大乘经典,并随师参究禅宗心要,奠定了坚实的佛学基础。

1950年代,静蔼法师曾短暂还俗参与劳动,期间仍坚持早晚课诵,未曾间断对佛法的修持,改革开放后,宗教政策落实,他于1980年重返江苏高旻寺,协助明真长老恢复寺院道场,1985年,受四众弟子礼请,出任苏州寒山寺方丈,期间主持修复了寒山寺的大雄宝殿、藏经楼等关键建筑,并倡建“寒山寺佛学苑”,培养青年僧才,使这座千年古刹重现生机,静法师的修行以“农禅并重”为宗旨,主张“在生活中修行,在修行中生活”,他常开示弟子:“道在寻常日用间,穿衣吃饭无非是禅。”其弘法风格朴实无华,善于用通俗易懂的语言阐释深奥的佛理,尤其针对现代人焦虑、浮躁的心理,强调“安心即是净土”,提倡通过观照自心、降伏烦恼来获得内心的平静与自在。

在弘法利生的同时,静蔼法师亦积极投身社会慈善事业,他常说:“佛法不离世间法,慈悲济世是菩萨行的根本。”自1990年起,他多次带领寒山寺四众弟子赴贫困山区捐资助学、修建希望小学,并为灾区民众募集善款物资,累计捐助款物价值超过千万元,他还特别关注老年人和孤儿的福祉,在寒山寺内设立“安养院”,收养孤寡老人;创办“慈爱孤儿院”,为孤儿提供生活、教育、医疗等全方位支持,静蔼法师的慈悲行愿,不仅践行了佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神,也向社会展现了佛教界的社会责任与担当。

以下是静蔼法师弘法生涯中的重要事件简表:

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1938年 | 于镇江金山寺剃度出家 | 正式步入佛门,开始修行生涯 |

| 1942年 | 于南京栖霞寺受具足戒 | 具备比丘资格,成为僧宝 |

| 1980年 | 重返高旻寺协助恢复道场 | 重新投身弘法事业 |

| 1985年 | 出任苏州寒山寺方丈 | 主导寒山寺修复与佛学教育 |

| 1990年 | 启动社会慈善项目 | 开系统化慈善事业先河 |

| 2005年 | 出版《静蔼法师开示录》 | 弘法思想结集,广流通于世 |

| 2018年 | 圆寂于寒山寺,享年98岁 | 僱腊八十载,圆满一生修行 |

静蔼法师的修行与弘法,始终秉持“解行并重”的原则,他不仅精通教理,更注重实修验证,他常教导弟子:“佛法不是书本上的文字,而是要落实到心行上。”其一生淡泊名利,精进不怠,以“荷担如来家业”为己任,为当代佛教的传承与发展树立了典范,他的思想与行愿,将继续影响一代又一代的佛子,引导众生走向觉悟之路。

相关问答FAQs

问:静蔼法师的“农禅并重”理念具体如何实践?

答:静蔼法师认为,“农”是资身养道的手段,“禅”是明心见性的根本,在寒山寺期间,他要求僧众每日除早晚课诵、坐禅参究外,还需参与寺院内的农作劳动,如种植蔬菜、果树,养护竹林等,他常说:“搬柴运水无非是禅,春耕夏种皆是道。”通过劳动,僧众既能磨练心性,去除骄慢贪执,又能通过自给自足减少对社会的依赖,保持道场的清净与纯粹,这种理念不仅传承了百丈禅师“一日不作,一日不食”的禅门家风,也让现代僧众在快节奏的生活中找到了安身立命的根本。

问:静蔼法师对现代人的学佛有什么具体建议?

答:针对现代人学佛的困惑,静蔯法师曾开示:“学佛不必追求形式,关键在调伏自心。”他建议:第一,简化修行,将佛法融入日常生活,比如在工作中保持专注、待人时心怀慈悲,就是最好的修行;第二,少欲知足,现代人因物质欲望过重而烦恼丛生,应学会“随缘消旧业,不再造新殃”,减少对名利的执着;第三,亲近善知识,通过阅读经典、参加法会或向有修行的法师请教,来正知见、破邪迷,他强调:“学佛不是逃避现实,而是以智慧面对现实,在烦恼中开出觉悟的花。”