茶与佛教的相遇,是东方文化中一场跨越千年的精神对话,从东汉佛教初传中土,到唐宋禅宗鼎盛,茶从单纯的解渴饮品,逐渐升华为修行媒介、文化符号,与佛教的“禅定”“慈悲”“清净”等理念深度融合,形成了独具特色的“佛茶文化”,这种文化不仅塑造了寺院生活的日常,更渗透到文人士大夫的精神世界,成为东方智慧的重要载体。

茶与佛教的渊源:从“药用”到“修行伴侣”

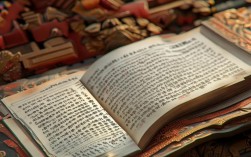

佛教传入中国后,僧人的修行方式以“坐禅”为核心,需长时间保持静坐姿势,易致困倦、昏沉,茶叶提神醒脑、生津止渴的功效,恰好契合了僧人的修行需求,据《茶经》记载,东晋敦煌僧人单道开“常服小石叶,所服茶苏”,以茶和药草混合饮用,缓解坐禅的疲劳;南北朝时期,“禅茶”逐渐成为寺院标配,僧人开始有意识种植茶树,将茶纳入修行体系,这一阶段,茶更多是作为“药用”和“工具性饮品”,与佛教的结合尚停留在实用层面。

寺院生活中的茶:从“解渴”到“精神仪式”

唐代禅宗兴起,“农禅并重”成为寺院主流修行模式——僧人需通过农耕劳动自给自足,种茶、制茶随之成为寺院重要产业,江南禅宗寺院多依山傍水,气候湿润,适宜茶树生长,如浙江天台山国清寺、江苏南京栖霞寺、江西庐山东林寺等,均以产茶闻名,寺院中,茶的使用场景逐渐丰富,形成了一套完整的“茶礼”体系:

供佛之茶:以茶礼佛,清净无染

僧人以清茶供奉佛菩萨,象征“心无挂碍”,每日清晨,寺院茶堂(负责煮茶、供茶的场所)会备好新茶,由僧人依次敬献于佛前,茶香袅袅中,表达对佛的恭敬与内心的清净,茶汤清澈,暗喻佛法“澄澈见性”;茶性温和,象征佛菩萨的“慈悲包容”。

待客之茶:禅茶一味,平等慈悲

寺院以茶待客,不分贵贱,体现佛教“众生平等”的理念,无论是云游僧人、香客,还是文人雅士,入寺后皆会被请至“茶寮”(待客饮茶的场所),僧人亲自煮茶奉上,称为“施茶”,唐代皎然和尚在《饮茶歌诮崔石使君》中写道:“越人遗我剡溪茗,采得金芽爨金鼎,素雪轻绡搅泛香,冰纤玉指涵浆光,一饮涤昏寐,情思爽然满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦闷。”生动描绘了以茶待客时,茶香与禅意交融的境界。

修行之茶:坐禅助定,专注觉照

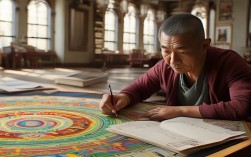

坐禅时,僧人需“止观双运”——专注一境(止)并观照自心(观),茶能提神醒脑,避免昏沉,又能生津止渴,缓解饥渴,成为修行的“助缘”,宋代《禅林类聚》记载:“晨昏常饮茶,禅定不须妄。”僧人通过煮茶、饮茶的过程,培养专注力:注水时观水流之动,投茶时观茶叶之沉,品茶时观茶汤之味,一举一动皆与“觉照”相应,将日常饮茶化为修行。

自饮之茶:调和身心,随缘自在

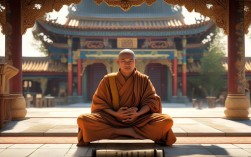

除供佛、待客、助修外,僧人日常也以茶调和身心,唐代赵州禅师提出“吃茶去”公案,僧人问如何修行,赵州答“吃茶去”,看似平常,却暗含“平常心是道”的禅机——饮茶是日常,修行在日常,不必刻意追求“玄妙”,只需在当下的一茶一饮中体悟本心。

以下是佛教寺院中茶的主要用途及象征意义归纳:

| 用途 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 供佛 | 以清茶敬献佛菩萨,仪式庄重 | 清净无染、心无挂碍 |

| 待客 | 不分贵贱,煮茶奉上云游僧人、文人雅士 | 众生平等、慈悲包容 |

| 修行 | 坐禅时饮茶,提神醒脑,助入定 | 专注觉照、止观双运 |

| 自饮 | 日常饮用,调和身心 | 随缘自在、平常心是道 |

茶禅一味的哲学内涵:从“味觉”到“心性”

唐宋时期,“茶禅一味”的理念逐渐成型,成为佛茶文化的核心,所谓“茶禅一味”,并非指茶味与禅味的简单叠加,而是指二者在精神境界上的相通——都追求“平常心”“清净心”“无分别心”。

茶有“苦、甘、涩、凉”四味,人生亦有“苦、乐、酸、辛”百味,饮茶时,初入口微苦,继而回甘,后味绵长,恰如修行中历经“苦修”后“顿悟”的喜悦,宋代圆悟克勤禅师在《碧岩录》中提出:“茶汤话语,一味平常。”强调饮茶与参禅一样,需放下执着,于平凡中见真意,赵州“吃茶去”公案中,无论僧人问“如何是佛法”,还是“如何是祖师西来意”,赵州皆以“吃茶去”作答,正是要打破僧人对“佛法”“祖意”的执念——佛法不在文字中,不在玄思里,就在“吃茶”这样的日常当下。

茶道中的“和、敬、清、寂”四规,与佛教“和合共生、恭敬众生、清净自心、寂然涅槃”的理念高度契合。“和”即僧众共饮时的和谐氛围;“敬”即对茶、对客、对佛的恭敬;“清”即茶汤清净、心境澄明;“寂”即饮茶后的宁静致远,契合禅定“寂而常照”的境界。

佛教对茶文化的传播影响:从“寺院”到“世间”

佛教不仅是茶文化的实践者,更是传播者,唐宋时期,僧人游方参学,将茶种、茶艺带至各地,如日本僧人最澄、荣西从中国带回茶种,在日本推广饮茶,促成了日本茶道的形成,寺院茶仪轨也深刻影响了民间茶礼——宋代文人士大夫的“分茶”“斗茶”,即源于寺院茶会的“点茶”技艺;明代“瀹茶”(泡茶)法,则与禅宗“直指人心”的简约理念相通。

文人僧人更是将佛茶文化推向高峰,皎然既是茶僧,也是诗人,其《饮茶歌诮崔石使君》将茶与禅的境界描绘得淋漓尽致;陆羽虽非僧人,但幼年在寺院长大,受佛教文化熏陶,所著《茶经》中“茶性俭”“茶行俭德”等理念,深受佛教“简朴”“清净”思想影响,可以说,没有佛教,茶或许仍是一种饮品,但不会升华为承载东方哲学的文化符号。

相关问答FAQs

问:佛教为什么特别重视茶?

答:佛教重视茶,主要源于茶与修行的契合性,茶能提神醒脑,缓解僧人长时间坐禅的昏沉困倦,是修行的“助缘”;茶性清凉、平和,符合佛教“清净”“慈悲”的修行理念,以茶供佛、待客,能体现对佛的恭敬与对众生的平等心;饮茶过程需专注、细致,与禅宗“活在当下”“觉照自心”的修行方式相通,能帮助僧人在日常中体悟佛法,可以说,茶既是物质饮品,更是精神修行的载体。

问:“茶禅一味”具体指什么?

答:“茶禅一味”是佛教禅宗与茶文化融合后形成的理念,指饮茶与参禅在精神境界上相通,二者都追求“平常心”“清净心”,茶有“苦尽甘来”的滋味,象征修行中历经磨难后的顿悟;饮茶时的专注(如煮茶、品茶的过程),与禅修的“止观双运”一致;而“吃茶去”这样的公案,则强调放下对“玄妙”的执着,在日常平凡中体悟本心,简单说,“茶禅一味”即“茶中有禅,禅在茶中”,以茶为媒介,达到心与道的统一。