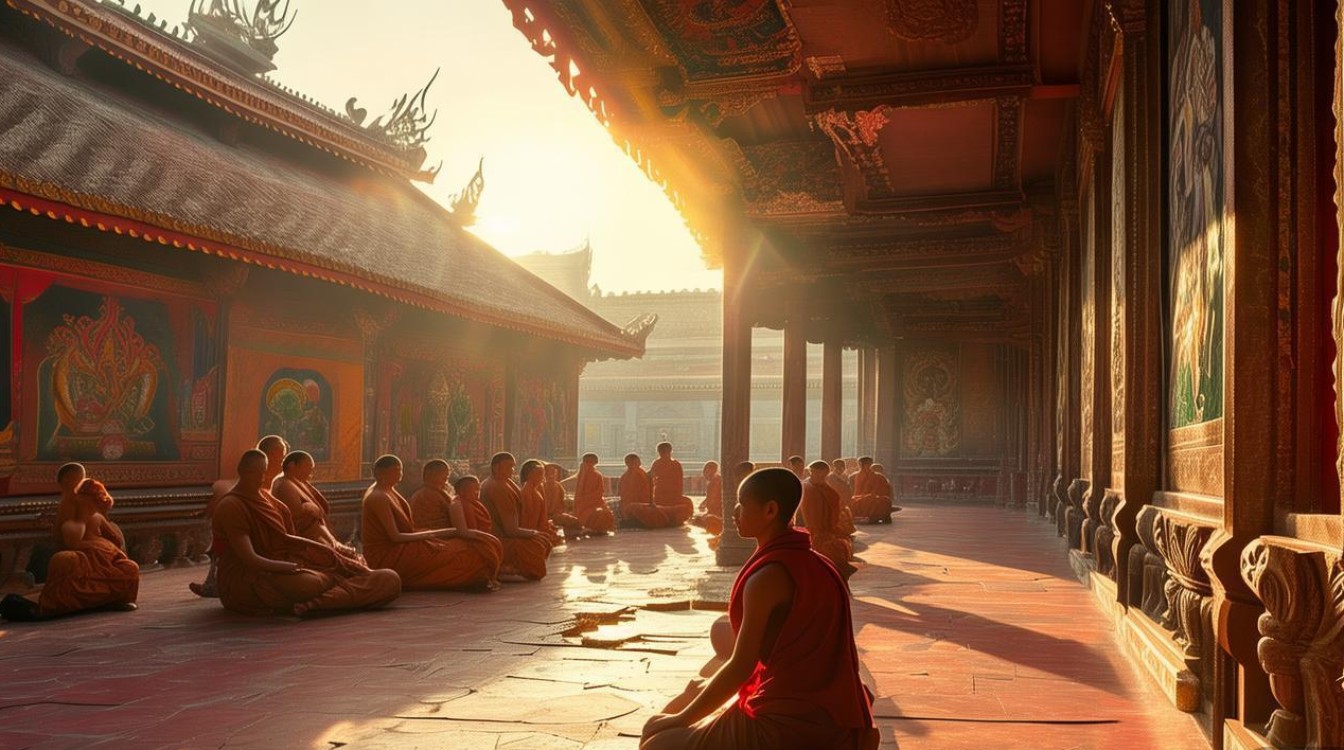

寺庙里过午不食,是佛教修行体系中一项重要的戒律实践,其核心在于通过规范饮食时间,减少对物质的执着,进而滋养心性、精进修行,这一传统并非简单的“不吃晚饭”,而是融合了时间界定、食物选择、心念调整的完整修行体系,承载着佛教“少欲知足”“慈悲惜福”的核心智慧。

从起源看,过午不食源于佛陀制定的“不非时食戒”,属于比丘戒律中的“八关斋戒”之一,在《四分律》《五分律》等典籍中记载,佛陀因观察到比丘们午后托钵乞食时,常因饥饿导致行为失检,或因进食过晚引发身体沉重、昏沉散乱,影响修行定力,故规定“非时不应食”——即从正午(日中时分)至次日清晨,不食用任何固体食物,这一戒律的制定,既是对僧人行为的规范,也体现了佛教对“饮食为资身之具,非贪着之境”的修行态度:通过限制饮食,降伏贪欲,让身心轻安,更专注于道业,在古代印度气候炎热的背景下,午后进食易引发消化不良,过午不食也暗合养生之道,且能减少僧人午后外出,避免打扰民众生活,体现“不恼众生”的慈悲。

寺庙中的过午不食实践,有一套严谨的流程与规范,时间界定上,“午”并非指现代意义上的12点,而是以“日中”为界——即太阳在天空正中时(不同地区、季节略有差异,通常为11:00至13:00之间),过此时间即为“非时”,饮食安排上,每日仅两餐:早斋(俗称“早粥”)多在清晨4:00至5:00,僧人早课结束后,斋堂敲响“粥板”,大众有序进入,餐食以清淡素食为主,如小米粥、馒头、炒时蔬、腌菜等,严格遵循“不食五辛”(葱、蒜、韭菜等)的戒律,因五辛气味浓烈,易引发嗔心,干扰禅定;午斋(俗称“过堂”)约在10:30至11:30,过午前必须结束,餐食相对简单,多为米饭、蔬菜汤,避免油腻,确保午后身体轻盈,过午之后,直至次日清晨,禁止食用任何固体食物,但允许饮用温开水或淡茶,以解渴润喉;若僧人身体不适,可在知客师父许可下,少量饮用“药石”——即无米粒的米汤或药粥,属于治疗性饮食,而非日常进食,体现了“戒体清净”与“慈悲调适”的平衡。

不同佛教传统对过午不食的实践略有差异,汉传佛教寺庙相对灵活,允许午后饮水、淡茶,病患可少量药石;南传佛教寺庙执行更为严格,部分地区甚至禁止午后饮用有味道的饮品,仅允许清水,且“日中”时间以太阳位置精准界定,误差不超过半小时;藏传佛教寺庙则结合高原气候特点,允许午后少量饮用酥油茶补充能量,体力消耗大的僧人也可少量食用糌粑,体现“随方毗尼”(根据当地情况调整戒律)的智慧,但无论何种传统,核心均是通过饮食的节制,培养对欲望的“观照力”——当饥饿感生起时,不急于满足,而是觉察其生灭变化,从中体悟“无常”之理,进而减少对“色身”的执着。

过午不食的修行意义,远不止于饮食本身,从个人修行角度看,它能帮助僧人克服“贪着美食”的习气,饮食是维持生命的必需,但若过度追求味美量足,易让心被外境牵绊,陷入“求不得”的烦恼,通过过午不食,僧人能更清晰地觉察身体的饥渴、冷暖等感受,锻炼“念处”的功夫(即对身、受、心、法四念处的观照),让心保持安定、清明,从集体修行角度看,寺庙用斋前需念诵供养偈(如“供养佛,供养法,供养僧,供养一切众生”),餐中保持止语(不交谈),用斋后感恩回向,整个过程不仅是进食,更是对食物的敬畏、对众生的感恩——食物来自十方供养,需珍惜不浪费,这便是“惜福”的体现,从社会意义看,过午不食减少了僧人对资源的消耗,符合“简朴生活”的理念,也为信众树立了“少欲知足”的榜样。

需澄清的是,过午不食并非适用于所有人的“健康方法”,寺庙中的僧人因长期修行,作息规律、心念清净,体质与普通人不同;其饮食搭配也注重营养均衡(早斋粥品、豆类提供碳水与蛋白质,午斋蔬菜、汤品补充维生素),普通人若盲目模仿,易因营养摄入不足、作息不匹配导致低血糖、胃病等问题,佛教强调“中道”,修行需“随缘消旧业,不再造新殃”,过午不食的前提是“不损害健康”,若身体无法支撑,灵活调整方为智慧。

| 项目 | 汉传佛教寺庙 | 南传佛教寺庙 | 藏传佛教寺庙 |

|---|---|---|---|

| “午”的时间 | 多为12:00前,部分地区11:30 | 严格日中(11:00-13:00,以太阳为准) | 12:00前,结合当地作息 |

| 午前餐食 | 素食,粥、馒头、蔬菜、豆制品,可少量奶制品 | 纯素食,严格避免五辛及肉类,多为米饭、蔬菜 | 素食,糌粑、酥油茶、蔬菜,可少量奶制品 |

| 午后饮食 | 允许饮水、淡茶,病患可少量药石(米汤) | 仅允许饮水,禁止任何固体食物及饮料 | 允许饮水、酥油茶,体力劳动者可少量糌粑 |

| 例外情况 | 病患、孕妇、老人,需告知知客师父 | 严重病患可调整,需僧团同意 | 高原地区体力消耗大,可适当放宽 |

寺庙里的过午不食,是戒律与修行的结合,是传统与智慧的体现,它以时间为界规范行为,以食物为镜观照心性,以慈悲为怀利益众生,在现代社会,我们或许不必严格遵循这一戒律,但其中蕴含的“节制欲望”“珍惜当下”“敬畏生命”的理念,仍值得每个人深思与践行——毕竟,真正的“富足”,不在于拥有多少,而在于欲望的多少;真正的“健康”,不仅是身体的强健,更是心性的安宁。

FAQs:

-

问:寺庙过午不食是否强制所有僧人遵守?有没有例外情况?

答:不非时食戒是佛教比丘的基本戒律之一,但是否严格受持需结合个人因缘与实际情况,若僧人因年老体弱、疾病缠身(如糖尿病、胃病等)、怀孕哺乳或从事重体力劳动(如寺院建设、农耕等),导致身体无法支撑,可在僧团内部说明情况,经知客师父或住持许可后,适当调整饮食,如午后少量流食或易消化的食物,佛教强调“慈悲为本,方便为门”,戒持的核心是“饶益有情”,而非机械教条,因此例外情况的存在,体现了佛教对个体差异的尊重与关怀。

-

问:普通人是否可以尝试寺庙的过午不食?需要注意什么?

答:普通人可尝试,但需谨慎评估自身健康状况,不建议盲目模仿,若有低血糖、胃溃疡、肝肾疾病等,或处于孕期、哺乳期、青春期等特殊生理阶段,应避免尝试;建议循序渐进,如从每周一天“过午不食”开始,提前规划早餐午餐的营养搭配(保证蛋白质、膳食纤维摄入),午后多喝温水,避免剧烈运动;若尝试过程中出现头晕、乏力、心慌等不适,应立即停止,必要时就医,寺庙过午不食是建立在特定修行环境与作息基础上的,普通人模仿时需结合自身实际,以健康为前提,避免因方法不当损害身体。