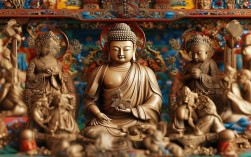

佛教四和谐是佛教教义中构建和谐人生、和谐家庭、和谐社会乃至和谐世界的重要思想体系,它从个人内心修养扩展到人际关系、社会秩序乃至自然生态,体现了佛教对“和谐”的深刻理解与实践路径,这一理念源自佛教经典,如《长阿含经》《增一阿含经》等,核心在于通过调伏自身、善待他人、顺应自然,实现从内到外的全面和谐。

自心和:和谐的根本基石

自心和,指个体内心的调伏与平衡,是佛教四和谐的核心起点,佛教认为,人的烦恼源于“贪、嗔、痴”三毒——贪执欲望引发焦虑,嗔恨心导致冲突,愚痴使人不明事理,唯有通过修习“戒、定、慧”三学,才能净化内心,戒学规范行为,避免造作恶业;定学专注一境,平息妄念纷飞;慧学洞察缘起,破除我执分别,当内心贪嗔痴渐消,慈悲与智慧增长,便能获得“心净则国土净”的自在,正如《阿含经》所言:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”内心的和谐是外在和谐的根源,只有先做到自心和,才能将这份平静延伸至家庭与社会。

家庭和:和谐的基本单元

家庭和,指家庭成员间的互敬互爱、和睦共处,是社会和谐的微观基础,佛教强调家庭关系应遵循“六和敬”精神:见和同解(理念共识)、戒和同修(行为共范)、身和同住(相处融洽)、口和无诤(言语友善)、意和同悦(心意相通)、利和同均(利益共享),在家庭中,夫妻应如“良友同行”,彼此尊重、相互扶持;亲子间需“慈父孝子”,长辈以慈爱养育晚辈,晚辈以孝顺反哺长辈;兄弟姐妹则应“友恭互助”,和睦共处,佛教还提倡“布施”的家庭观,包括财布施(物质供养)、法布施(智慧引导)、无畏布施(给予安全感),通过彼此的付出与包容,让家庭成为传递温暖与修行的道场,正如《善生经》中佛陀教导的,家庭成员应各尽其责(如夫义妇听、父慈子孝),方能家庭和乐,社会安定。

社会和:和谐的普遍要求

社会和,指社会成员间的平等包容、互助共济,是文明发展的保障,佛教主张“众生平等”,反对基于种族、阶级、信仰的歧视,认为一切众生皆有佛性,应相互尊重,在社会交往中,需践行“四摄法”:布施(给予帮助)、爱语(善言沟通)、利行(行为利他)、同事(共事包容),对弱势者施以援手,对分歧者耐心倾听,对犯错者宽容引导,这些都是社会和谐的实践,佛教还强调“无缘大慈,同体大悲”,即不分亲疏、超越功利,对一切生起慈悲心,减少社会对立与冲突,历史上,佛教寺院常作为社区中心,开展慈善救济、教育普及等活动,促进了社会各阶层的融合,这正是社会和的生动体现。

世界和:和谐的终极愿景

世界和,指国家、民族间的和平共处,以及人与自然的和谐共生,是人类命运共同体的最高追求,佛教反对战争与暴力,倡导“慈悲不杀”的生命观,认为一切生命相互依存,应尊重生命、保护生态,国家间应遵循“非暴力、非侵略”的原则,通过对话协商解决争端,正如《法句经》所言:“恨意永不息,唯爱能止恨。”在人与自然的关系上,佛教主张“依正不二”,即生命主体(正报)与生存环境(依报)是一体的,过度索取自然资源会破坏生态平衡,唯有“惜福、知足、护生”,才能实现人与自然的可持续发展,从佛教的“缘起性空”视角看,世界万物皆是因缘和合而成,和谐不是消除差异,而是尊重差异、和而不同,共同构成生机勃勃的世界。

佛教四和谐的核心内涵与实践路径

| 和谐层面 | 核心内涵 | 实践路径 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 自心和 | 内心调伏,烦恼转化 | 修习戒定慧,平息贪嗔痴 | 《阿含经》《六度集经》 |

| 家庭和 | 互敬互爱,和睦共处 | 遵循六和敬,践行孝慈友恭 | 《善生经》《玉耶女经》 |

| 社会和 | 平等包容,互助共济 | 行四摄法,修慈悲喜舍 | 《维摩诘经》《大智度论》 |

| 世界和 | 和平共生,依正不二 | 非暴力护生,尊重缘起差异 | 《法句经》《梵网经》 |

相关问答FAQs

Q1:佛教四和谐与社会主义核心价值观中的“和谐”有何相通之处?

A:两者在目标上高度一致,都追求个人、社会、自然的协调共生,佛教四和谐以“心净”为基础,强调通过个人修养实现外在和谐,体现了“修身齐家治国平天下”的内圣外王之道;社会主义核心价值观的“和谐”则更侧重社会层面的公平正义、团结互助,两者共同指向人类对美好生活的向往,且都倡导包容、尊重、互助的价值理念。

Q2:普通人如何在日常生活中践行佛教四和谐?

A:践行四和谐无需高深修行,可从日常小事入手:自心和方面,每天花10分钟静坐冥想,遇事先深呼吸三次,不急于嗔怒;家庭和方面,主动分担家务,耐心倾听家人想法,用“谢谢”“辛苦了”温暖彼此;社会和方面,对陌生人微笑,参与社区志愿服务,不传播谣言;世界和方面,节约水电纸张,拒绝野生动物制品,关注环保议题,点滴行动皆能积累和谐之力。