佛教塔铭是佛教文化中兼具宗教、历史与艺术价值的重要文献载体,指镌刻于佛塔、塔刹或塔龛内的铭文,用以铭记僧人的法名、生平、修行功德、师承脉络及佛教信仰,其起源可追溯至印度佛教的窣堵坡崇拜,随着佛教东传,在中国与本土文化融合后,逐渐发展出独特的形制与内涵,成为研究佛教传播、社会历史及艺术演变的关键实物资料。

佛教塔铭的历史演变与时代特征紧密相连,汉代佛教初传,塔铭尚未形成固定范式,多见于简牍或少量石刻,内容简略,仅记塔主姓名与建塔时间,魏晋南北朝时期,佛教寺院与佛塔大量兴建,塔铭开始规范化,如北魏《洛阳伽蓝记》中记载的永宁寺塔铭,已具备法名、俗姓、生卒年、修行事迹等要素,书体以隶书、楷书为主,风格古朴厚重,隋唐时期,佛教宗派形成,塔铭内容趋于详实,如玄奘弟子窥基的“大慈恩寺窥基法师塔铭”,不仅记载其唯识学造诣,还详述其赴印度求法、译经弘法的历程,书体多为楷书,间有行书,笔法端庄大气,体现盛唐气象,宋元以降,禅宗、净土宗盛行,塔铭更注重世俗化表达,常加入家族背景、社会影响等内容,甚至出现女性僧人的塔铭(如宋代比丘尼法藏塔铭),书体风格多样,行草、隶书并存,雕刻技法也更趋精细。

构成系统且多元,可通过表格清晰呈现其核心要素:

| 项目 | 说明 | 举例(以唐代高僧塔铭为例) |

|---|---|---|

| 塔主信息 | 记载法名、俗姓、籍贯、生卒年、剃度时间、戒腊等 | “俗姓张,字慧远,南阳人,生于贞观八年,显庆三年剃度,戒腊五十” |

| 修行经历 | 包括师承关系、修习法门(禅、净、律等)、弘法事迹、著述等 | “师从长安兴教寺寺主道宣,习《四分律》,后住持荆州玉泉寺,著《止观辅行传弘决》” |

| 弟子与信众 | 列举主要弟子法名、施主姓名及捐资情况,反映僧团与社会互动 | “弟子明蕴、明悟等二十人,信士赵氏捐钱三百万建塔” |

| 佛教思想 | 体现所属宗派教义,如禅宗“不立文字”、净土宗“念佛往生”等 | “常坐禅不卧,曰:‘心佛众生,三无差别’” |

| 纪年与铭文 | 标注年号、干支,撰写者、书者、刻工信息,末尾或附四言韵文 | “开元二十三年十月刻,沙门神清撰,吏部郎中徐浩书” |

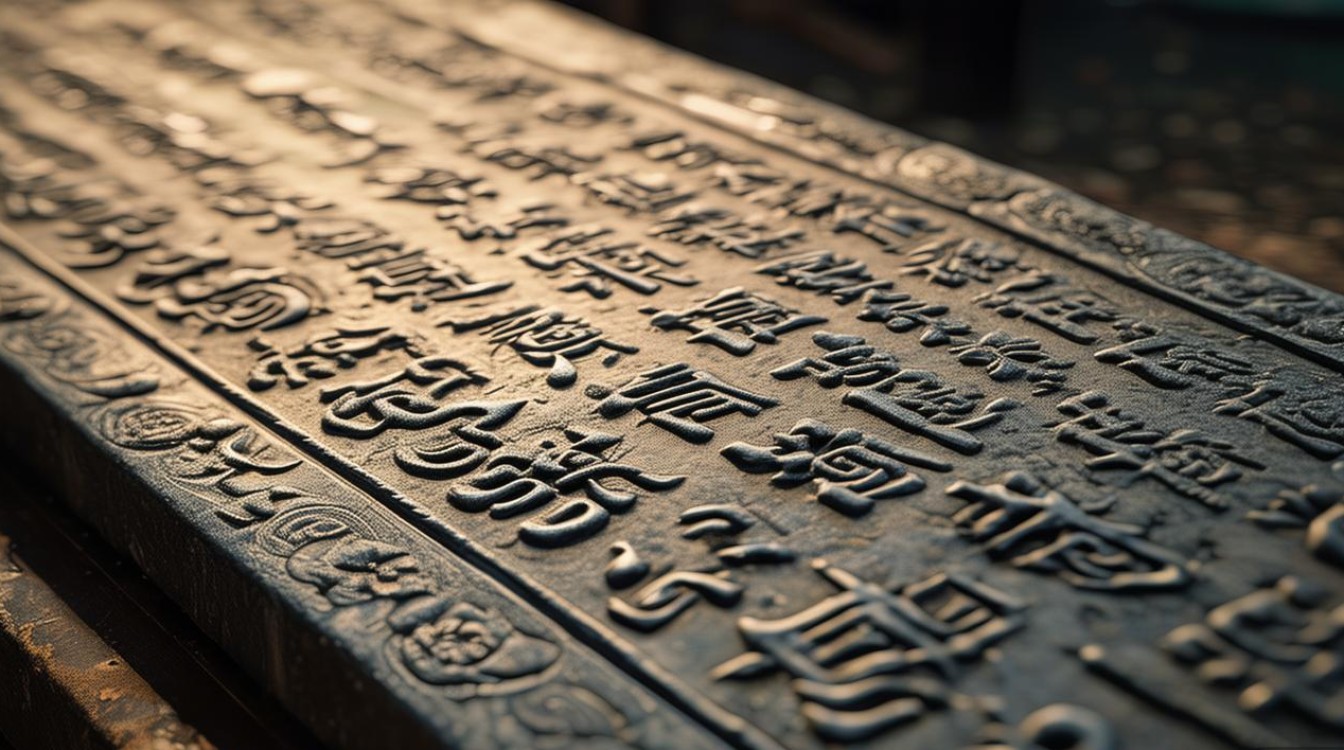

从形式特征看,塔铭的材质以青石为主,辅以砖、铁、铜,质地坚硬,利于久存;书体随时代演变,早期隶书方整(如北魏《定光禅师塔铭》),唐代楷书雄健(颜真卿书《多宝塔碑》虽非塔铭,但同期塔铭书风相近),明清行草灵动;布局多分“额、序、铭”三部分,额题塔名(如“故XX禅师塔之铭”),序为生平记叙,铭为四言韵文,刻工精细,刀法或刚劲(阴刻)或婉转(阳刻),兼具书法艺术与雕刻工艺之美。

佛教塔铭的文化价值多元且深远,在历史层面,其填补了正史与佛教典籍的空白,如唐代鉴真弟子的塔铭印证了中日佛教交流的细节;在文献层面,保存了大量佛教术语、仪轨及僧俗互动信息,为研究佛教中国化提供一手资料;在艺术层面,书法演变反映时代审美,雕刻技法体现工艺水平,是古代金石艺术的重要组成部分。

FAQs

-

问:佛教塔铭与普通墓碑有何区别?

答:核心区别在于宗教属性与文化功能,墓碑主要标识逝者姓名、生卒年及家族信息,侧重世俗伦理;塔铭则围绕佛教修行展开,记录法名、师承、教义弘传及功德,是僧人“舍利”的象征载体,体现“塔即佛身”的宗教观念,且内容常包含佛教术语与修行法门,形式上更注重书法与雕刻的宗教艺术表达。

-

问:如何通过塔铭研究佛教宗派的发展脉络?

答:塔铭中明确记载僧人所习宗派、师承关系及弘法地域,可梳理宗派传承谱系,唐代塔铭多见唯识、华严宗内容,宋代后禅宗、净土宗铭文激增,反映宗派兴衰;不同地区塔铭的宗派侧重(如南方禅宗、北方律宗),能揭示地域佛教特色;塔铭中对修行法门(如“坐禅”“念佛”)的描述,可结合文献分析宗派教义的实践演变,为佛教宗派史研究提供关键史料。