佛教青舍,作为当代佛教文化传承与青年修行实践的重要载体,并非传统意义上的寺院或精舍,而是一种更贴近现代生活、面向年轻群体的修行空间与社群平台,其名称中的“青”,既指向青年群体,也象征着如草木般蓬勃的生命力与可塑性;“舍”则取“精舍”之意,指代修行、安住、共学的场所,佛教青舍的出现,本质上是佛教文化在现代社会中的创造性转化,它打破了传统寺院在时空、形式上的固有界限,以更开放、包容、多元的姿态,为身处快节奏生活中的年轻人提供了一条连接古老智慧与现代心灵的路径。

佛教青舍的核心理念与定位

佛教青舍的核心在于“以青年为本,以生活为道”,它既非纯粹的宗教场所,也非普通的青年空间,而是将佛教的“三学”(戒、定、慧)与现代青年的生活需求深度融合,形成“修行即生活,生活即修行”的独特生态,其定位可概括为三个维度:

一是修学共同体:以经典研读、禅修实践为核心,构建“师友互助、知行合一”的共学体系,避免修行流于形式或理论空谈;

二是心灵栖息地:针对现代青年普遍存在的焦虑、迷茫、孤独等心理困境,通过禅修、茶道、抄经等静心活动,提供情绪疏导与心灵慰藉;

三是文化孵化器:以佛教智慧为根基,结合艺术、公益、环保等现代议题,探索传统文化在当代的创造性表达,如佛教主题的插画展、环保禅修营、公益读书会等。

这种定位使佛教青舍区别于传统寺院的“宗教仪式化”和普通青年空间的“娱乐化”,成为兼具信仰深度、文化温度与生活实感的“第三空间”。

佛教青舍的空间构成与功能设计

佛教青舍的空间设计强调“简朴、自然、实用”,摒弃传统寺院的宏大庄严,转而以“家”的温馨感与“道场”的清净感为核心,营造出适合年轻人驻留、学习、交流的环境,其功能分区可通过表格清晰呈现:

| 空间类型 | 具体功能 | 设计理念 |

|---|---|---|

| 修学空间 | 禅堂(坐禅、经行)、讲堂(经典讲座、心理学课程)、图书馆(佛经、哲学、心理学书籍) | 营造“静虑深思”的氛围,减少视觉干扰,多用原木、棉麻等自然材质,灯光柔和,空间通透。 |

| 生活空间 | 简易寮房(短期住宿)、茶室(无我茶会、交流)、厨房(过堂体验、素食分享) | 强调“随缘惜福”,寮房仅提供基本床品,茶室注重“和敬清寂”,厨房践行“素食健康”与“光盘行动”。 |

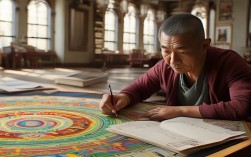

| 自然空间 | 禅意花园(枯山水、绿植种植)、经行道(户外散步、观呼吸)、有机农场(农禅实践) | 将自然作为“无言之师”,通过劳作(如种菜、除草)体悟“无常”与“精进”,在自然中安顿身心。 |

| 公共交流空间 | 展厅(佛教艺术展、手作市集)、沙龙(跨界对话、主题分享会)、线上社群(共修打卡、答疑) | 打破“修行私密化”的刻板印象,鼓励开放交流,通过展览、沙龙等形式连接佛教文化与世俗生活。 |

佛教青舍的修行实践:从“戒定慧”到“生活禅”

佛教青舍的修行并非脱离生活的“避世”,而是将佛教核心理念融入日常,形成“生活禅”的实践路径,其修行方式可概括为“以戒为基,以定为用,以慧为导”:

-

持戒:现代生活中的“道德自律”

青舍的“戒”并非传统佛教的复杂戒律,而是提炼为“五戒”的现代生活实践:不杀生(尊重生命,践行素食与环保)、不偷盗(珍惜资源,反对过度消费)、不邪淫(尊重身心界限,建立健康亲密关系)、不妄语(诚实沟通,拒绝网络暴力)、不饮酒(保持清醒,远离成瘾行为),青舍会定期组织“环保禅修”,参与者在清理河道垃圾的同时,体悟“不偷盗”背后对自然的敬畏;通过“素食分享会”,理解“不杀生”与生命关怀的深层关联。 -

修定:在专注中安顿身心

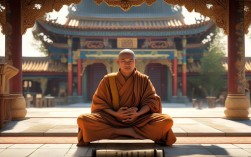

“定”的核心是“专注”,青舍通过多样化的禅修形式,帮助年轻人培养专注力:- 日常禅修:每日早晚各1小时坐禅与经行,结合呼吸观、身体观,缓解焦虑;

- 动态禅修:将禅修融入行走、瑜伽、书法等活动中,如“行禅”强调“每一步都回到当下”,“抄经”通过一笔一画的专注达到“心手合一”;

- 主题禅修营:针对特定人群设计,如“职场减压禅修”“考前静心禅修”,结合心理学工具(如正念疗法)提升实用性。

-

生慧:以智慧观照生活

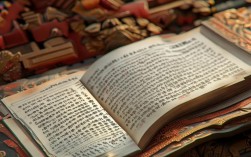

“慧”的培养离不开对经典的研习与生活的反思,青舍的“慧修”包括:- 经典共读:选取《金刚经》《坛经》等通俗易懂的佛经,结合现代案例解读,如用“应无所住而生其心”分析职场中的得失心;

- 反思小组:定期分享生活中的困惑,通过“四圣谛”(苦、集、灭、道)的框架,引导学员从“烦恼”中看到“觉醒”的契机;

- 跨界对话:邀请心理学家、艺术家、企业家等,探讨“佛教智慧与现代管理”“艺术创作与禅心”等议题,打破“佛教=消极避世”的误解。

佛教青舍的社会价值与当代意义

在物质丰富但精神焦虑的现代社会,佛教青舍的出现具有重要的社会价值:

对个人而言,它为年轻人提供了“反内卷”的生活方式,通过修行学会与自我、他人、自然和解,找到内心的平静与方向;对社会而言,它以佛教的“慈悲”“利他”精神为核心,推动公益实践(如关爱留守儿童、临终关怀)、环保行动(如零 waste 生活推广),成为构建和谐社会的重要文化力量;对佛教而言,它探索了“人间佛教”的现代实践路径,让古老的佛教智慧通过年轻人的语言与行动焕发新生,吸引更多青年了解、认同并参与佛教文化传承。

相关问答FAQs

Q1:佛教青舍是否只针对佛教徒开放?非佛教徒可以参与吗?

A:佛教青舍对所有心怀善意、渴望探索心灵成长的人开放,无论是否为佛教徒,其核心是“文化传承”与“心灵服务”,而非宗教传播,非佛教徒可以参与茶会、抄经、禅修体验、公益沙龙等活动,在轻松的氛围中感受佛教文化的智慧;若希望深入修学,也可通过系统的课程了解佛教教义,但无需皈依或受戒,青舍始终尊重每个人的信仰选择,强调“以文化人,以心传心”。

Q2:佛教青舍的修行是否与日常生活脱节?职场人如何平衡青舍修行与工作?

A:佛教青舍的修行恰恰以“不脱离生活”为原则,其核心理念是“生活即修行”,工作中的专注投入是“定”,与同事的友善沟通是“戒”,对问题的反思是“慧”,青舍会为职场人提供“碎片化修行”指导,如“正念呼吸法”(利用通勤时间练习)、“职场五戒”(不抱怨、不拖延、不推诿等),帮助将修行融入日常,青舍的短期禅修营(如周末一日禅)、线上共修群(如每日10分钟打卡)也为忙碌的职场人提供了灵活的修行支持,实现“工作与修行两不误”。