在泰国,佛教是国教,上座部佛教深刻影响着社会生活的方方面面,法师作为佛教的核心传播者与修行者,其圆寂不仅是宗教领域的重大事件,更牵动着无数信众的情感,围绕“圆寂法师照片”这一主题,其背后蕴含着丰富的文化内涵、仪式意义与社会功能,既体现了佛教对生死的独特理解,也展现了信众对师父的追思与信仰传承。

泰国佛教视“圆寂”为修行者的终极目标,意为“般涅槃”,是烦恼熄灭、功德圆满的象征,而非世俗意义上的死亡,法师圆寂后的照片并非对“死亡”的记录,而是对“觉悟者”永恒法相的留存,这些照片通常在特定场景中使用,承载着不同的文化功能,从灵堂布置到法会仪式,从信众追思到历史传承,照片以视觉符号的形式,将抽象的佛教教具象化,成为连接现世与信仰的重要媒介。

圆寂法师照片的常见场景与呈现形式

在泰国,法师圆寂后的照片使用有较为固定的规范,不同场景下的照片形态与摆放方式,均体现着对法师的尊崇与佛教仪轨的严谨。

灵堂与荼毗仪式中的核心载体

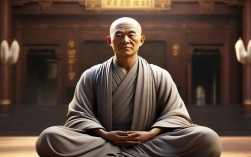

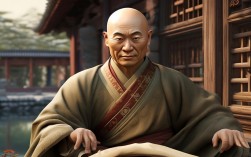

法师圆寂后,寺院会设立灵堂,供奉法师的遗照,这类照片多为法师生前最庄严的法相——或结跏趺坐于法座,身着橙色袈裟,手持念珠或锡杖,目光平和而深邃;或手持经卷,面带微笑,传递出慈悲与智慧的信众,照片通常被装裱在精致的相框中,置于灵堂中央,四周摆放鲜花、烛台、香炉及信众供奉的水果、米粮等物,在荼毗(火化)仪式前,遗照会随法师遗体一同移至荼毗坛,作为信众送别与祈愿的焦点,照片不仅是法师的象征,更成为引导信众“观想无常、精进修行”的视觉工具,提醒人们生命的短暂与解脱的重要。

追思法会与纪念活动中的精神纽带

法师圆寂后的49天内,寺院会举行多场追思法会(泰语称“Su Kwan”),信众通过诵经、布施、放生等方式为法师回向,祈愿其往生善道,法会现场,法师的照片会被高悬于经堂前方,与三宝像并列,法师的弟子会带领信众围绕照片诵经,分享法师的教诲与生平事迹,这类照片往往搭配法师的手书偈语、法座、锡杖等法器一同展示,形成“人、法、境”合一的庄严氛围,对于高僧大德(如泰国历代僧王、著名长老),其照片甚至会被印制成纪念册、明信片,在法会中免费赠予信众,成为承载集体记忆的“信仰文物”。

寺院历史与法脉传承的视觉档案

许多历史悠久的寺院(如曼谷的玉佛寺、卧佛寺)会专门设立“高僧堂”,供奉历任住持及著名法师的遗照,这些照片按时间顺序排列,下方标注法师的法名、住持任期、弘法贡献等文字说明,构成一部“视觉化的寺院史”,对于信众而言,这些照片不仅是历史的记录,更是法脉延续的象征——通过瞻仰前代法师的法相,他们能直观感受到佛教在当地的传承脉络,增强对寺院的归属感与信仰认同,清迈的帕辛寺每年都会在“宋干节”(泼水节)期间,将历代住持的照片陈列于大殿前,供信众瞻仰,以此弘扬法师们“护持佛法、利益众生”的精神。

圆寂法师照片的文化内涵与象征意义

泰国圆寂法师照片的价值远超“影像记录”,它融合了佛教的宇宙观、生死观及伦理观,成为多重文化意义的载体。

“涅槃”的视觉诠释:超越生死的觉悟

在佛教教义中,“涅槃”是超越生死轮回的终极境界,法师圆寂后的照片,尤其是法相庄严的坐姿照,被信众视为“涅槃境界的显现”,法师闭目凝神、双手结印的姿态,象征着“熄灭贪嗔痴”的修行成果;平和的面容则传递出“慈悲喜舍”的菩萨精神,通过瞻仰这类照片,信众得以在视觉上“触摸”到解脱的境界,从而生起对佛法的信心与修行的动力,正如泰国著名高僧阿姜查所言:“真正的‘死亡’是内心的烦恼熄灭,而法师的法相,正是这‘无死’状态的见证。”

师徒关系的情感纽带:感恩与传承

在泰国佛教传统中,信众皈依三宝后,常会依止一位具德的法师作为“本师师”,接受其教诲与指导,这种师徒关系如同父子般深厚,因此法师圆寂对信众而言是“失去亲人”般的悲痛,遗照成为情感宣泄与寄托的载体——信众会通过在照片前供奉鲜花、点燃蜡烛、默诵祈愿文,表达对师父的感恩与不舍,法师的照片也是其教诲的“延续”:弟子们会以师父的法相为榜样,践行其“慈悲济世”的弘法理念,使法脉得以传承,泰国慈善家乍都蓬·颂讪(受法师影响投身公益)曾表示:“每次看到师父的照片,就想起他教导‘以利他之心生活’,这成为我一生行事的准则。”

社会凝聚力的符号:信仰共同体的构建

法师圆寂及相关的照片展示,往往成为凝聚社会共识的重要事件,对于普通民众而言,高僧大德的遗照不仅是宗教符号,更代表着“道德楷模”与“文化象征”,2015年泰国著名僧侣佛使比丘圆寂时,其照片被各大媒体刊登,全国民众自发前往寺院悼念,甚至有学校组织学生通过观看照片与纪录片,学习其“简单生活、智慧弘法”的思想,这种以照片为媒介的集体追思,强化了社会对佛教价值观的认同,构建起“信仰共同体”的凝聚力。

传播方式的演变:传统与现代的融合

随着时代发展,泰国圆寂法师照片的传播媒介从传统的寺院公告、纸质纪念册,扩展到数字平台,但其核心的“庄严性”与“神圣性”始终未变。

传统传播方式

在数字时代之前,法师圆寂照片主要通过寺院公告栏、佛教报刊、纸质纪念册传播,曼谷的“法身寺”会为圆寂高僧印制黑白纪念照,信众可免费领取并供奉于家中;地方寺院的住持圆寂后,照片会被张贴于村落公告栏,通知村民参加法会,这类传播方式范围有限,但更强调“面对面”的仪式感与地域性认同。

现代传播方式

泰国寺院普遍开设官方网站、社交媒体账号(如Facebook、YouTube),法师圆寂的消息与照片会第一时间通过平台发布,2023年清龙寺住持圆寂时,寺院不仅上传了高清法相照,还制作了法师弘法生涯的短视频,配以“愿师父法身常住,悲愿永续”的文字说明,吸引了数万次点赞与转发,部分寺院还利用AR技术,让信众通过手机扫描照片,即可观看法师的生平纪录片或诵经音频,实现“影像+音频+互动”的沉浸式瞻仰。

以下表格对比了传统与现代传播方式的差异:

| 维度 | 传统传播方式 | 现代传播方式 |

|---|---|---|

| 媒介 | 寺院公告栏、纸质纪念册、佛教报刊 | 官网、社交媒体、短视频、AR技术 |

| 传播范围 | 地域性(信众、村民为主) | 全国性乃至全球性(突破地域限制) |

| 互动性 | 单向传播(被动接收信息) | 双向互动(留言、点灯、在线祈福) |

| 神圣性体现 | 仪式感强(面对面供奉、法会) | 技术赋能(高清影像、沉浸式体验) |

伦理规范:尊重与敬畏的边界

尽管照片在法师圆寂后的仪式中扮演重要角色,但泰国佛教界对其使用有严格的伦理规范,核心是“尊重逝者、避免商业化”,寺院严禁将法师遗照用于商业广告、娱乐活动或低俗内容的配图;信众在拍摄或传播照片时,需保持庄重,不得随意P图或添加不当文字,对于普通法师的照片,未经寺院或家属同意,不得公开陈列;对于高僧大德的遗照,复制与传播需遵循宗教事务部门的指导,确保其神圣性不受侵犯,这些规范既是对法师的尊重,也是对佛教信仰的守护。

泰国圆寂法师照片,是佛教生死观、师徒情与社会信仰的集中体现,从灵堂中的庄严法相,到法会中的精神纽带,再到历史长河中的视觉档案,照片以超越文字的力量,让抽象的“佛法”变得可触可感,在传统与现代的碰撞中,其传播方式虽不断演变,但“感恩、传承、敬畏”的核心内涵始终未变,对于泰国信众而言,这些照片不仅是记忆的载体,更是通往觉悟之路的“灯塔”——提醒着世人:生命的意义不在于长度,而在于是否如法师般,以慈悲与智慧照亮自己与他人。

相关问答FAQs

Q1:泰国法师圆寂照片为何多为坐姿法相,而非其他姿态?

A:泰国佛教上座部部派强调“禅修”的重要性,坐姿(尤其是结跏趺坐)是法师禅修时的标准姿态,象征着“心无旁骛、专注觉悟”,圆寂照片选用坐姿法相,意在凸显法师“修行圆满、入于涅槃”的状态,传递“生死一如”的佛教理念——即圆寂并非终结,而是从“此岸”到“彼岸”的超越,坐姿法相也便于信众“观想”,通过模仿法师的姿态,生起修行的决心。

Q2:信众保存法师圆寂照片的目的是什么?是否属于“偶像崇拜”?

A:信众保存法师圆寂照片,核心目的是“忆念师恩、策励修行”,在泰国佛教传统中,法师是“佛法的人格化”,其照片是连接信众与教诲的媒介,瞻仰照片时,信众会回忆法师的教诲(如“慈悲待人、精进断恶”),并将其转化为日常行动,这属于“对善知识的恭敬”,而非“偶像崇拜”,佛教强调“依法不依人”,信众尊敬法师,本质是尊敬其所代表的佛法;若将照片视为“崇拜对象”而非“修行提醒”,则偏离了佛教正信,这也是泰国佛教界反复强调的“正知正见”。