佛教经典作为人类文明的重要遗产,承载着丰富的哲学思想、伦理观念与文化智慧,其现状呈现出传统保护与现代转型交织、学术研究与应用推广并行的复杂图景,从文献保存到数字化传播,从学术深耕到大众化解读,佛教经典的当代发展既面临挑战,也充满机遇。

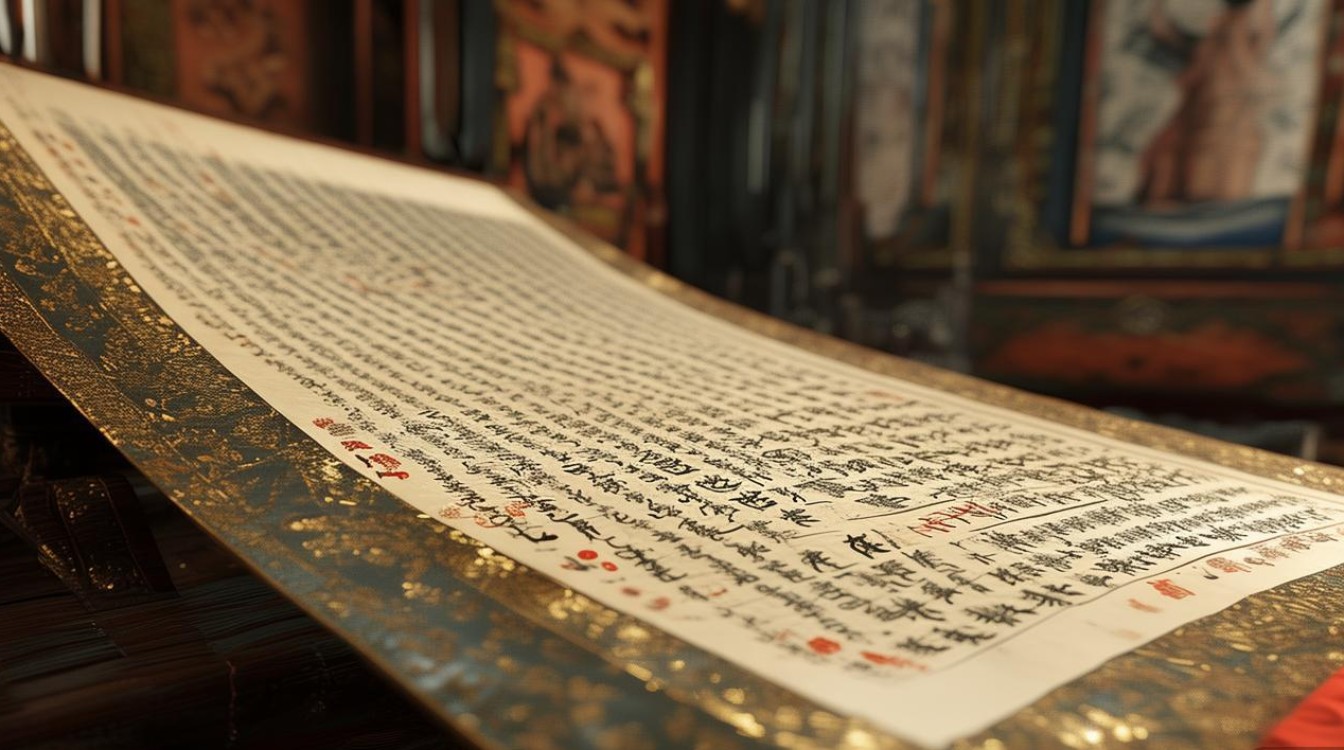

在文献保存与修复方面,佛教经典的现状呈现出“抢救性保护为主,预防性保护为辅”的特点,古代佛教经典载体多样,包括贝叶、纸卷、雕版、绢本等,其中不少因年代久远、环境侵蚀或历史动荡而破损严重,以中国为例,敦煌莫高窟藏经洞出土的5万余件佛教文献(公元4-11世纪),涉及汉文、藏文、梵文等十余种语言,目前分散于全球十余个国家,仅约三分之一藏于国内,且部分文献存在脆化、霉变等问题,亟需修复,国内如敦煌研究院、中国佛教文化研究所等机构,联合传统装裱技艺与现代科技(如纳米材料加固、高清扫描),对《金刚经》《法华经》等珍贵典籍进行系统性保护,房山石经(现存1.4万余块石刻佛经)的数字化工程也在推进,通过三维建模实现永久保存与虚拟展示,为文献保护提供了新范式。

学术研究领域,佛教经典的现状呈现出“跨学科融合、精细化研究”的趋势,传统研究侧重于文献校勘、教义阐释,近年来则融入语言学、考古学、比较宗教学等视角,对梵文原典(如《般若经》系)的重新译注,推动了对“空性”“中观”等核心概念的再理解;日本学者对敦煌写本《坛经》的版本学研究,厘清了该文献的流变脉络;国内高校与佛学院开设的“佛教文献学”“因明学”等课程,培养了一批兼具佛学素养与学术能力的青年研究者,国际学术合作日益紧密,如“国际佛教研究协会”(IBSA)定期召开会议,促进汉传、藏传、南传佛教经典的对话,但不同语种经典的研究仍存在“壁垒”,如巴利三藏与汉译阿含经的对比研究尚不充分,成为学术深化的瓶颈。

数字化传播成为佛教经典当代发展的核心驱动力,其现状表现为“资源开放与技术赋能”的双重突破,全球各大机构纷纷建立佛教经典数据库:中华书局的《中华大藏经(汉文部分)》电子版、台湾“佛学数位图书馆暨博物馆”(DLBM)的30余万页文献、国际敦煌项目(IDP)的全球共享平台,使普通民众可免费查阅《大般若经》《华严经》等经典,AI技术的应用拓展了传播边界:如“腾讯佛学”开发的智能检索系统,支持关键词跨经典比对;字节跳动的“禅意AI”通过算法生成经典名句解读短视频,吸引年轻群体;VR技术还原了古代佛经抄经场景,增强了文化体验,数字化也面临“信息过载”与“解读碎片化”问题,部分网络平台对经典的简化解读甚至存在曲解风险,需加强内容审核与学术引导。

在社会应用层面,佛教经典的现状呈现出“传统功能与现代需求”的调适,在伦理领域,《阿含经》中的“慈悲喜舍”思想被融入心理健康教育,用于缓解焦虑、提升同理心;在环保领域,《梵网经》“一草一木皆有佛性”的理念,推动“生态佛教”实践;在艺术领域,《法华经》的“妙法莲华”意象成为当代佛教绘画、雕塑的重要灵感来源,但与此同时,商业化的“佛学热”也导致部分经典被符号化、功利化,如“佛系”“躺平”等网络热词对“无我”“放下”的误读,削弱了经典的深层精神价值,需通过学术普及与教育引导回归本义。

佛教经典体系现状简表

| 经典体系 | 核心经典 | 主要载体 | 保存现状 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教三藏 | 《华严经》《法华经》《大般若经》等 | 雕版、写本、刻本 | 国内寺院、图书馆为主,部分流失海外,数字化覆盖率约60% |

| 藏传佛教甘丹珠尔 | 《大藏经》甘珠尔(律部、经部、续部) | 贝叶、木刻版、抄本 | 布达拉宫、塔尔寺等保存完好,部分已数字化,如《中华大藏经(藏文版)》 |

| 南传佛教三藏 | 《巴利三藏》(经、律、论) | 贝叶、纸本、现代印刷 | 东南亚国家寺院保存完整,国际巴利文协会推动全球数字化 |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何系统阅读佛教经典?如何避免误读?

A:建议从入门经典开始,如《心经》(260字)、《金刚经》(5000字),再逐步深入《阿含经》《坛经》等,选择权威版本(如中华书局《中国佛教经典选刊》),参考高僧大德或学者的注疏(如太虚大师《真现实论》、印顺法师《妙云集》),同时警惕“碎片化解读”,避免仅凭网络短文或商业课程理解经典,可加入佛学读书会或咨询专业法师,结合历史背景与教义体系进行整体把握。

Q2:佛教经典的数字化保护面临哪些技术挑战?

A:主要挑战包括:一是古代文献的载体多样性(贝叶的脆性、纸卷的霉变)导致高清扫描难度大,需定制化设备;二是多语言经典(如梵文、藏文、巴利文)的字符识别技术不成熟,尤其对古字体、异体字的识别准确率不足60%;三是长期存储问题,电子数据面临格式过时、硬件损坏等风险,需定期迁移与备份;四是版权与开放共享的平衡,部分经典涉及机构或个人版权,难以实现全球开放。