佛教作为世界主要宗教之一,其核心教义围绕“觉悟”与“解脱”展开,而“定力”作为修行的重要基石,贯穿于从凡夫到佛陀的整个修行历程,所谓“定力”,即通过持续的训练使心念专注、不散乱,进而达到澄明寂静的状态,在佛教体系中,定力不仅是修行的手段,更是智慧生起的前提,唯有通过定力降伏烦恼,方能如实观照宇宙人生的实相。

定力的内涵与佛教“三学”紧密相连。“三学”即戒、定、慧,戒”是基础,通过持戒规范身口意的行为,为定力创造稳定的条件;“定”是核心,通过禅修使心念凝聚,摆脱外境干扰;“慧”是结果,以清净之心观照真理,证得般若智慧,三者如鼎之三足,缺一不可,正如《大智度论》所言:“因戒生定,因定发慧,因慧得度。”定力在此过程中扮演着“承前启后”的关键角色,若无定力,则戒律易流于形式,智慧也无从生起。

从修行的次第来看,定力的培养需循序渐进,佛教中将禅定分为“四禅八定”,这是从初阶到高阶的系统训练,初学阶段,可通过“数息观”“随息观”等方法收摄心神,比如专注于一呼一吸,当心念散乱时, gently将其拉回呼吸,此过程如同“系猿于柱”,需反复练习,随着修行深入,心念逐渐专注,可达“初禅”的“离生喜乐”——远离粗重的烦恼,生起内心的喜悦,进而修习“二禅”的“定生喜乐”,心念更加寂静,喜悦自然涌现;“三禅”的“离喜妙乐”,超越喜的扰动,体会细微的乐受;“四禅”的“舍念清净”,则舍离苦乐,心念平等不动,达到最纯粹的寂静状态,这四禅不仅是心理层次的提升,更是对烦恼的逐步超越,从“伏烦恼”到“断烦恼”,定力成为降伏贪嗔痴的利器。

定力的作用不仅限于禅修时的状态,更体现在日常生活的“历事炼心”,佛教强调“定慧等持”,即定力与智慧需平衡发展,不可偏废,若仅有定力而无智慧,易落入“枯禅”,如同木石般无觉知;若仅有智慧而无定力,则心浮气躁,难以深入真理,真正的定力是在动态中保持静止,在烦恼中保持觉照,比如面对他人误解时,以定力观照“嗔心”的生起与灭去,不随情绪起舞;面对顺境时,以定力观照“贪心”的扰动,不执着于外境,这种“动中定”的修为,正是大乘佛教“菩萨道”的实践——在度化众生的过程中增长定力,在利益众生的过程中圆满智慧。

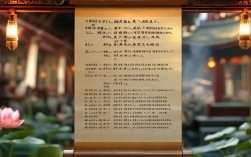

不同修行阶段对定力的要求与体现也有所差异,下等根基者以“散善”为主,通过偶尔的专注念诵、持名来培养定力,如同“涓涓细流”;中等根基者修“一心不乱”,通过系统的禅修使心念持续稳定,如同“江河汇聚”;上等根基者则需“定共戒”“道共戒”,定力与戒律、智慧融为一体,达到“无漏”的境界,如同“大海深广”,下表简要对比了不同修行层次中定力的表现:

| 修行层次 | 定力特点 | 核心目标 | 常见方法 |

|---|---|---|---|

| 初学阶段 | 心念易散乱,需反复收摄 | 专注一境,伏除粗烦恼 | 数息观、念佛观、持咒 |

| 中级阶段 | 心念渐稳,能持续专注 | 得定生喜,深化禅修体验 | 不净观、慈悲观、止观双运 |

| 高级阶段 | 定慧等持,动中静定 | 断烦恼证果,契入实相 | 空观、中观、一行三昧 |

定力的终极指向是“觉悟解脱”,在佛教看来,众生之所以轮回受苦,根本在于“无明”——对事物本质的误解,而破除无明的唯有般若智慧,智慧的生起需以定力为土壤,心如明镜,方能照物真相;若心念散乱如浑水,则无法映照实相,佛陀在菩提树下的证悟,正是通过深入禅定,降伏贪嗔痴,最终在定中观照十二因缘,证得“无上正等正觉”,定力不仅是个人修行的工具,更是实现“自觉觉他”菩萨行的基础,菩萨以定力入深禅定,观照众生苦,生起大慈悲;以定力入“首楞严定”,于无量世界中自在示现,度化有缘。

定力的培养并非一蹴而就,而是需要“恒顺众生,随缘不变”的耐心与毅力,现代人生活节奏快,杂念纷飞,更需从日常小事中修习定力:吃饭时专注食物的味道,不玩手机;走路时觉知脚步的起落,不胡思乱想;工作时全神贯注,不心猿意马,这种“在生活中修行,在修行中生活”的态度,正是佛教“人间佛教”精神的体现——定力并非远离尘世,而是在红尘中炼心,于烦恼中开花。

相关问答FAQs

Q1:佛教中的定力是否等同于心理学中的“专注力”?二者有何区别?

A:定力与专注力虽有相似之处,但内涵与目标不同,心理学中的专注力更多指向对特定任务的注意力集中,是一种认知能力,服务于现实目标(如学习、工作);而佛教的定力不仅包含专注,更强调“心一境性”背后的“离染净心”——通过专注摆脱烦恼的束缚,最终导向智慧与解脱,定力需以“戒”为基础,有道德规范的前提,而专注力则无此要求;定力的培养是“定慧等持”,最终指向“明心见性”,而专注力仅停留在“心不散乱”的层面,不涉及对实观的证悟。

Q2:如果修行过程中总是“杂念纷飞,无法入定”,是否说明自己没有修行根基?该如何调整?

A:杂念纷飞是修行中的正常现象,并非“没有根基”的表现,恰恰说明心识的“粗动”——凡夫的心念本就如“猿猴”般躁动,需通过持续训练才能渐趋寂静,对此,可从两方面调整:一是“方法对治”,如采用“数息观”时,当杂念生起,不批判、不跟随,只是轻轻计数呼吸,让心念逐渐安住;二是“心态调整”,明白“念起不随,觉之即无”,杂念如浮云,心如虚空,云卷云散而虚空不变,不因杂念生起而焦虑,不因暂时无法入定而退失信心,可先从“短时禅修”开始,如每天10分钟,逐渐延长,同时结合“持戒”与“布施”等善行,积累福报,为定力增长创造条件。