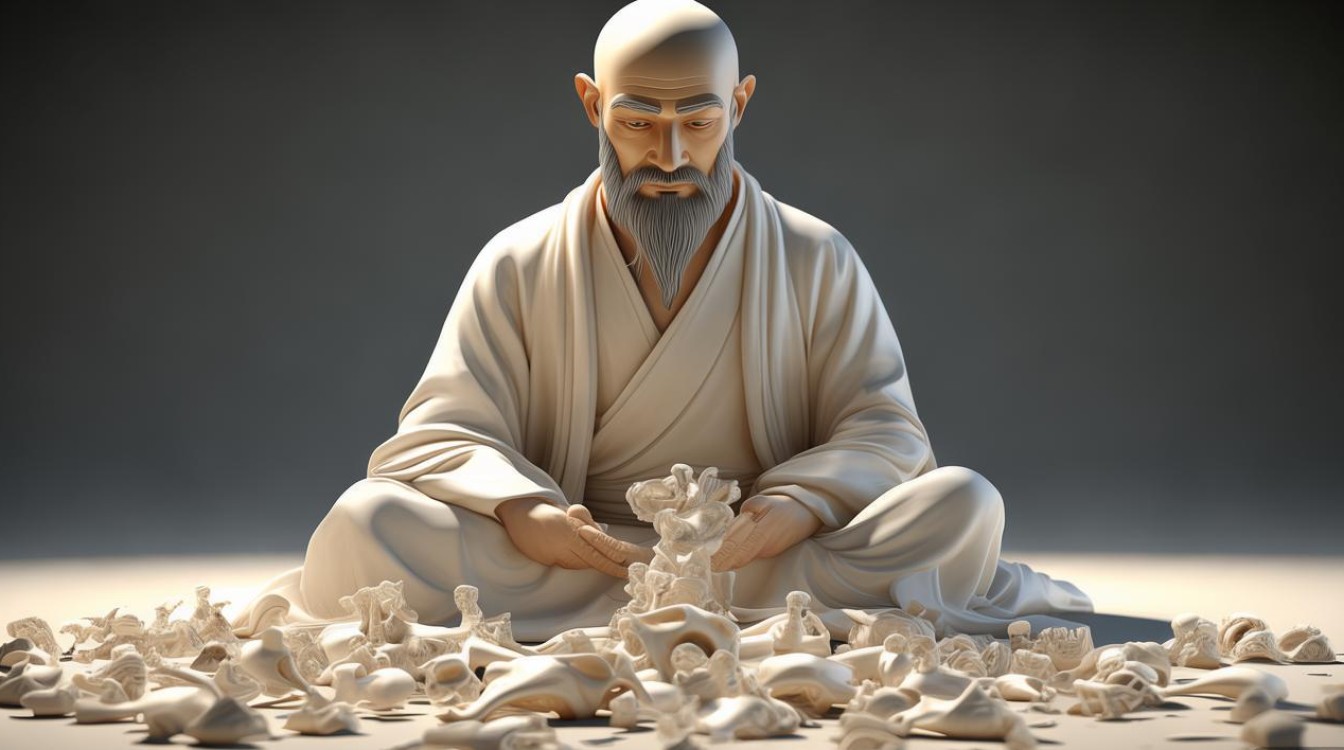

白骨观是佛教禅观中的重要法门,属于不净观的核心修持之一,通过观想身体从血肉之躯逐渐化为白骨的过程,破除众生对色身的贪执与执著,进而体证“诸法无我”的实相,体悟法师在阐释白骨观时,常强调其并非消极的厌离,而是透过对生命本质的观照,生起出离心与慈悲心,最终导向智慧的解脱。

白骨观的核心要义在于“观身不净”,体悟法师指出,众生无始以来沉沦生死,根本原因在于对“我”的执著,而“我执”的主要载体便是这副看似坚实、实则脆弱的色身,我们执著身体为“我”,为它造作种种善恶业,引发贪嗔痴等烦恼,白骨观正是通过系统性的观想,逐步瓦解这种错误的认知,法师常以“剥洋葱”为喻:世人只见洋葱鲜嫩多汁,却不知层层剥开后,终将只剩空无的核心,观想白骨的过程,便是剥开色身表象,直见生命本质——从血肉模糊到骨骼分明,再到白骨莹然,最终体认到“身骨分离,本无我所有”的真相。

修持白骨观需循序渐进,体悟法师将其分为几个阶段,首先是“初观白骨”,需在静坐中专注一念,观想自身从足至顶,逐渐皮肉消融,唯见骨骼,先观粗大的骨节,如四肢、脊椎,再观细小的骨节,如指骨、趾骨,此阶段重在专注,心念不散,对治对身体的贪爱,其次是“观骨不腐”,进一步观想白骨虽坚硬,却会随时间腐朽、离散,乃至化为微尘,破除对“永恒身体”的错觉,法师强调,此阶段需配合对无常的思惟:“此骨今日尚存,明日或已朽坏,何曾有一刹那真实不变?”通过反复观修,内心对身体的执著会逐渐淡化。

当观想纯熟后,可进入“观骨成光”的阶段,体悟法师引导学人观想白骨散发光明,光明遍照十方,破除对“骨相”的最后一丝执著,进而体认“色即是空,空即是色”的真理,白骨不再是“不净”的象征,而是智慧的显现——一切现象因缘和合,本质皆空,唯有“缘起性空”的实相恒常不变,法师曾说:“观白骨至极,不见骨相,不见我相,不见众生相,唯有清净觉性,如如不动。”

为帮助学人更清晰把握修持心要,体悟法师常以表格对比不同观修阶段的状态与转化:

| 观修阶段 | 主要观想对象 | 心行转化方向 | 证得效益 |

|---|---|---|---|

| 初观白骨 | 身体皮肉消融,现白骨 | 对治贪爱,收摄散乱心 | 心念渐趋专注,减少执著 |

| 观骨不腐 | 白骨腐朽、离散 | 体证无常,破除常执 | 厌离三界,生起出离心 |

| 观骨成光 | 白骨发光,融入虚空 | 破除法执,体证空性 | 显现本觉,契入无我智慧 |

体悟法师特别强调,白骨观的修持并非目的,而是手段,其核心在于通过观想“破我执”,进而生起“慈悲心”,当真正体认到自身本无实我,众生亦复如是,便会对沉沦苦海的众生生起无缘大慈、同体大悲,不再为自身得失而计较,而是以智慧度化众生,法师常告诫学人:“莫将白骨观作厌世法,须知观空为度生,若无悲智,观空亦成执着。”

相关问答FAQs:

问:修持白骨观时,观想过程中感到恐惧或厌恶,是否正常?如何应对?

答:初修者观想白骨时产生恐惧、厌恶等情绪是正常现象,源于对“身体是我”的深层执著被触动,体悟法师建议,此时应先停止观想,回到对呼吸的觉知(数息或随息),待心平复后,再以“慈悲心”观想:这具白骨不仅是自己的,也是过去、未来一切众生的身体,众生因执著此身而受无量苦,我修白骨观正是为了断除众生的执著,而非单纯厌恶自身,通过将观修与慈悲心结合,恐惧会逐渐转化为对众生的怜悯与出离的决心。

问:现代人生活节奏快,很难长时间静坐观想,如何将白骨观融入日常生活?

答:体悟法师指出,白骨观的核心是“心观”,不限于静坐,日常生活中可利用碎片时间进行“不净观”的简化修持:比如看到他人或自己的身体时,心中默念“此身由地水火风和合而成,终将归于尘土,实无可爱乐处”;吃饭时观想食物进入身体后也会变成脓血、白骨,破除对美食的贪著;面对身体衰老、疾病时,思惟“此身本无常,苦乐皆是妄念”,通过将观修融入对日常境界的觉照,逐步淡化对身体的执著,使智慧在生活中自然显现。